アジア納豆が調味料だと言っても、ご飯と一緒に食べる納豆しか知らない日本人には理解してもらえないことが多い。日本には、醤油や味噌という伝統的な調味料があり、納豆を調味料として使う食文化はない。しかし、発酵によってグルタミン酸のうま味成分が多く生成されるのは、味噌や醤油だけでなく、納豆も同じである。だとすれば、アジア納豆と同じく、日本納豆も調味料として使われても不思議ではない。なぜ日本の納豆はもっぱらおかずとして利用されるようになったのであろうか。日本の発酵大豆の歴史を追ってみた。

もくじ

古代の発酵大豆

発酵大豆が文献に登場するのは、奈良時代以降である。正倉院文書を分析して奈良時代の食生活を明らかにした関根真隆によると、当時は調味料として、塩、 醬 、 未醬 、 豉 、酢、甘味料[糖・ 甘葛 煎[1]]、香辛料(芥子、ショウガ、サンショウ、ミョウガ、ワサビなど)、油類、その他[ 堅魚煎汁 [2]、楡の皮]が使われていた(関根 1969, pp. 181-230)。

これらのうち、醬、未醬、豉が発酵大豆の調味料である。醬は、蒸煮した大豆に炒った小麦を混ぜてコウジカビ(Aspergillus oryzae)をつけて麹をつくり、塩と水を加えたものである。すでに奈良時代には、液状のものを醬、固形のものを未醬と分けて呼んでいた。現在の醤油は醤から、そして現在の味噌は未醬から改良発展したものである。豉は、中国から入ってきたもので、中国では「 豆豉

」と呼ばれており、醬や未醬と同じく麹で発酵させる。後に塩辛納豆と称されるようになったが、糸引き納豆は枯草菌で大豆を発酵させるので、同じく納豆と呼ばれていても、両者は全く違う発酵大豆である。豉は未醬と似た使われ方がされていたようだが、その価格は未醬の約1.5〜3倍と高価であった。したがって、豉は特別な調味料とされた(関根 1969, p.437)。

醤に関しては、『万葉集』(奈良時代末期)に次の和歌が収められている。

醤酢 に 蒜 搗 き 合 てて 鯛 願ふ 吾にな見えそ水 葱 の 羹 [長意吉麻呂(万葉集 第16巻 3829)]

奈良時代の食文化を物語る歌として、様々な文献で紹介されているので、知っている方も多いだろう。醤酢は、醤と酢を混ぜた調味料、蒜[3]はノビル(Allium macrostemon)でニラのような香りがする野草、水葱[4]はミズアオイ(Monochoria korsakowii)で水田などに生える野草である。

したがって、長意吉麻呂は「醤と酢にノビルを和えた調味料で鯛を食べたいのに、ミズアオイの吸い物か…」と嘆いている。当時、醤の調味料を使った鯛はとても贅沢な食べ物だったと思われる。

奈良時代の宮中と政府の仕組みが定められた「大宝律令」(701年)において、宮中の饗膳を扱う「 大膳職 」という機関が設けられ、その職員として 主醤 と呼ばれる官人が、調味料として重宝されていた豉や醤などの発酵大豆をつくることを掌っていた(小栗 2008)。さらに平安時代になると「主醤」は廃止され、発酵大豆の調味料を製造し保管する独立した機関である「 醤院 」で「醤院 勾当 」と呼ばれる職員が発酵大豆づくりを行った。平安時代中期の律令の施行細則である『延喜式』によると、年間で醤が150石、 添醬 が65石つくられ、大規模に発酵大豆の調味料が生産されていたことが明らかになっている(飯野 2000)。

では、それら発酵大豆の調味料は、どのように使われたのだろうか。図1に、『 類聚雑要抄 』に記録されている永久4(1116)年の藤原忠通の大臣 大饗 の献立を示す。大饗とは、平安時代に宮中や大臣の家で行われた大規模な饗宴のことである。

原田(2005, pp.66-69)によると、食卓には赤木の台盤を用い食器はすべて銀製で、料理の内容は相手によって異なっていたという。図1の献立は、皇族の正客である尊者、三位以上の高い地位にある陪席の 公卿 、身分は高くないが重要な政務に携わる少納言・弁官、そして主人の4つのランクに分けられている。食べ方は、各皿の料理を調味料で自らの好みで味付けするだけである。本記事では料理の詳しい説明は割愛し、調味料に注目したい[5]。

正客には、「 四種器 」と呼ばれる塩・酢・酒・醤が膳の上に置かれ、次のランクの公卿には、塩・酢・醤の3種類、そして少納言・弁官と主人の膳には塩・酢の2種類が用意されている。料理の種類だけでなく、調味料の種類にも違いが見られる点に関して、菊地(1973, p.488)は「もっとも略されても、塩と酢だけが残されたのは、この二つの調味料が、基本の味で、欠かせなかったからである。とすれば、酒と醤は、それ以上の味ということ」と述べている。

これらの記録から、古代ではすでに醤油と味噌の原型である醬と未醬、そして中国から入ってきた豉が調味料として貴族の食事に根付いていたことが分かるが、発酵大豆の調味料である醤は高級品であり、庶民にまで行き届いていたとは言えない。おそらく、庶民が使っていた調味料は、塩と酢だったと考えられる。

納豆という語が登場する最古の文献は、平安時代後期の『新猿楽記 』(1050〜60年代)である。猿楽見物にやってきた下級貴族一家について描かれた作品で、その家族の中で食欲旺盛で酒好きとされる7番目の娘の好物のリストに納豆の語が見られる。原文は次の通りである。

精進物者腐水葱香疾大根舂塩辛納豆油濃茹物面穢松茸… (下線は筆者追記)

野菜や穀物を使った精進物の料理が列挙されているが、やっかいなのは、漢文から現代文に改める際に校注者によって区切る位置が異なる点である。これまでに、下線部の納豆を「辛納豆」、「塩辛納豆」、「舂塩辛納豆」とする3つの解釈が提示されている(横山 2014, p.40-44)。それぞれ異なる納豆であるが、筆者が支持するのは、黒羽(1978, pp. 75-79)による解釈で、上の漢文を「腐水葱 [6]」、「香疾大根舂 [7]」、「塩辛納豆」、「油濃茹物 」、「面穢松茸 」に区切るものである。

このように区切ると、7番目の娘は、調味料である「塩辛納豆」(=豉)を食べていたとことになり、食欲旺盛かつ悪食の傾向を表すことができる。したがって、『新猿楽記』の納豆は糸引き納豆ではなく、豉だと思われる。すなわち、奈良時代と平安時代までの史料からは、糸引き納豆の存在は明らかになっていない。

中世の発酵大豆

中世以降になると各種の史料から納豆の語が見られるようになる。最初に紹介するのは、南北朝時代後期から室町時代前期に書かれたとされる『庭訓往来

[8]』である。

『庭訓往来』は、12ヶ月の往復書簡25通の手紙の形式をとって作成された初等教育用の教科書で、納豆は10月の精進料理として、茹でナス、キュウリの甘漬け、煎り豆などと一緒に表れる(石川 1973, p.141)。しかし、料理名が羅列されているだけで、これが塩辛納豆なのか、糸引き納豆なのかは判断できない。そのほか、公家の山科教言 の日記『教言卿記 』において、応永12(1405)年12月19日に「糸引大豆」の語が出てくるようだが、吉田(2014, p. 239)によると、塩辛納豆と比べるとはるかに少ないとされる。また、奈良の興福寺・塔頭多聞院 において、三代の僧が室町時代中期から江戸時代初期まで書き継いだ『多聞院日記』(1478〜1618年)にも醬、味噌、納豆の発酵大豆が出てくる(竹内 1978, 吉田 2014, p.238)。しかし、この納豆は、麹をつくって塩を混ぜると書かれており、その製法から寺でつくっていたのは糸引き納豆ではなく塩辛納豆だと考えられる。

室町時代の大草流庖丁道の料理書である『大草家料理書』(年代不明)には、明らかに糸引き納豆と思われる納豆汁のつくり方が記録されている。

一 なつとう汁の事。とうふいかにもこまかに切て。くきなどもこまかに切て。ふくさ味噌にて能々立て。すひくちを入候也。但くきは出し様に入て吉也。なつとうのはしやうは如レ常ねせて吉也。(下線は筆者追記)(塙 2002, p.796)

『大草家料理書』は、食物史の基本文献である『日本食物史』にも紹介されているが、筆者の桜井秀と足立勇は「なつとう」は糸引き納豆、そして「くき」は豉(=塩辛納豆)であるとし、「説明中に見える豉は新撰字鏡[9]にみえてゐるから古くからあつたが、納豆は鎌倉時代より起つたものである」と述べる(桜井・足立 1934, p. 382)。

室町時代の史料に「なつとう」(納豆)が登場するので、それ以前の鎌倉時代に納豆は生まれたという解釈なのだろう。しかし、管見の限り鎌倉時代の史料に糸引き納豆と思われる記述を見つけることはできなかった。また、「くき」は豉のことなのだろうかという疑問を抱く。「くきなどもこまかに切て」と書かれているが、ドロドロとした豆状の豉を細かく切ることなど到底できない。だとしたら、この「くき」は菜っ葉の茎ではなかろうか。しかし、その後に「但くきは出し様に入て吉也」と書かれている部分は、おそらく出汁として入れてよいという意味なので、「くき」は豉の可能性もある。しかし、菜っ葉の茎を出汁で使うということもありえる。「くき」の解釈がよくわからないが、「なつとう」は糸引き納豆であることは間違いなく、それを納豆汁として食べていたと考えられる。

納豆は上流社会の人々に食べられていたようで、室町時代の宮中の女房言葉[10]を記した『大上臈御名之事』(年代不明)には、「くき」は「くもじ」、「まめなつとう」は「いと」と書かれている(塙 1993, p.22-23)。「くき」は豉で、「まめなつとう」は糸引き納豆のことであり、この2つの発酵大豆が分けて記されていることが注目される。女房言葉で「いと」と呼ばれる「まめなつとう」は、糸が引く納豆なので、いと(糸)と称していたのであろう。

室町時代中期に入ると、糸引き納豆が精進料理の中で重要な食べ物として位置付けられていることを示す史料が登場する。それが『精進魚類物語』である。この作品は、明応4(1495)年以前の成立とされるが、書かれた年代と作者は未だに不明である(柴田 2003)。内容は、擬人化された「納豆太郎」を大将とする精進物と「鮭大介」を大将とする魚鳥物との合戦を描いたパロディーである[11]。納豆太郎率いる精進物が勝利を収めるのだが、鮭の反乱を聞いた時の納豆太郎の状況が下のように描かれている。

折ふし納豆太、藁の中にひるねして有りけるが、ね所みくるしとや思ひけん、涎垂ながらかばとおき、仰天してぞ對面する(石井 1901, p.8)

この個所について平野(1990)は、納豆太郎がワラの中で昼寝をしていたというのは、ワラ苞の中で発酵させていたことを意味し、そして涎 は納豆の糸のことをうかがわせる表現だと説明する。『精進魚類物語』の納豆とは、塩辛納豆ではなく、糸引き納豆であることを示す貴重な史料だと言えよう。なお、室町後半から江戸後期までの間には、鳥、虫、魚類、植物を擬人化し、それらの争いを描く「異類物」の庶民文芸が数多く出版されており、江戸時代に入ってからは、『精進魚類物語』を子供向けに書き直した『うおがせん并しやうじんもの』も出版されている(伊藤 2009)。

室町時代の各種史料から、確実に室町時代には糸引き納豆が存在し、公家や武家のような上流階級はそれを食べていたことがわかる。稲ワラで発酵させた糸引き納豆は、少なくとも約500年前の室町時代中期までさかのぼることができる。ただし、庶民が納豆を食べていたのかどうかはわからない。また、納豆は納豆汁として食べており、ご飯のおかずではなく、調味料的な利用であったこともうかがえる。

近世の発酵大豆

近世以降は、料理本、風俗や事物の百科事典など、様々な書物に糸引き納豆に関する記録が残されるようになる。その中から、糸引き納豆のつくり方と食べ方に関する興味深い文献をいくつか取り上げてみたい。

前述した、「異類物」の庶民文芸である『うおがせん并しやうじんもの』は、『軍舞』という袋とじの絵本に納められた3話のうちの1話で、江戸時代前期の寛文8(1668)年2月に印刷されたものである(岡本 1982, p.329)。ストーリーは『精進魚類物語』と似ており、魚類と精進物の合戦である。子供向けの絵本なので、図2のような魚類と精進物の挿絵が入り、右側には馬に乗っている大将「さけの将くん」(鮭)、「よとこい太郎」(鯉)、「ふなのけんこ」(鮒)、「たこノ入道」(蛸)、「たいノあか介」(鯛)、「すゞき三郎」の魚類が描かれ、左側には馬に乗っている大将「なつとう」(納豆)、「大こん」(大根)、「はぢかみ」(はじかみ)、「なすび」、「かふら」(カブ)、「うり」の精進物が描かれている。

大将「なつとう」の頭にはワラ苞が乗っており、当時の納豆がワラで包んでつくられていたことが、この挿絵から分かる。気になったのは、原文で大将「なつとう」が紹介される部分に「しやうしんがたの大しやうには、はまなのしやうぐんなつとうどの(精進方の大将には、浜名の将軍納豆殿)」と記されていたことである(岡本 1982, p.267)。浜名の納豆といえば、糸引き納豆ではなく浜納豆として有名な塩辛納豆である。麹で発酵された塩辛納豆は、挿絵に描かれたワラ苞でつくられた枯草菌で発酵させた糸引き納豆とは全くの別物である。

江戸時代中期には、大坂の医師である寺島良安によって編まれた百科事典『和漢三才図会』(1713年)に「納豆」の項目があり、「浜名納豆」(浜納豆)、「唐納豆」、そして「未噌納豆」の3種類の納豆について説明されている。糸引き納豆と思われる納豆は「未噌納豆」と称され、次のように記されている。

大豆を煮熟し麹室 にねかすと、粘って糸を引く。これを藁苞につつんで収蔵する。食べるときはこれを取り出して叩き刻み、蕪菁(かぶら)の葉と豆腐を加え、汁に煮て辛子をつける。大へん甘美である。(寺島 1991, pp.182-183)

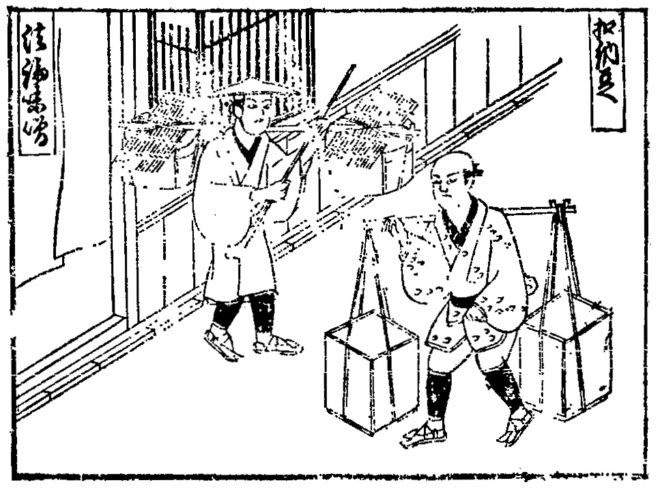

これは、現在の納豆汁と同じもので、江戸時代中期も室町時代から変わらず、納豆の利用方法は調味料的であったことが分かる。納豆汁は、叩いて平たくした納豆に、細かく刻んだ青菜と豆腐が添えられたもので、「叩き納豆」と称され、江戸でも京坂でも人気があったようだ(図3)。

しかし、上の記述で大豆を麹室にねかすと書かれている点が気になる。麹室とは、コウジカビを生育させるために使われる温室で、そこで納豆をつくるとは考えられない。麹づくりにとって枯草菌は大敵なので、麹室で納豆がつくられていたというのは間違いであり、寺島良安は現場を見てこれを記したのか疑問が残る。『うおがせん并しやうじんもの』でも、麹でつくる浜納豆と枯草菌でつくる糸引き納豆が混同されており、『和漢三才図会』でも麹で納豆をつくるような記述がなされている。「未噌納豆」という名称も、麹でつくる未噌と混同しているように思える。これらの史料だけでは判断できないが、江戸時代前期までは、納豆生産者以外は発酵させる菌の相違に関する知識はほとんど持っていなかったのではなかろうか。

江戸時代中期には、汁に入れる糸引き納豆に対して偏見を持つ者もいたようで、『大和本草』(1709年)の「巻之四 穀類、造醸類」に記されている「豉」の項目には、納豆について下のように記されている。

俗ニ納豆ト云カラ納豆濱名納豆アリ南都及京都ノ僧尼多造レ之其造法頗似二綱目ノ所二載○豆豉ハ日本ノ納豆也中華ノ法居家必用其他ノ書ニモ載タリ 別ニ一種俗ニ納豆ト云物アリ大豆ヲ煮熱シ包テカビ出クサリテネハリ出来イトヲヒク世人コレヲタヽキ為レ羹ト多ク食レ之敗壊ノ物性悪シ気ヲフサキ脾胃ヲ妨ク不レ可レ食凡如レ此陳腐ノ物不レ可レ食(白井 1978, pp136-137)

前半に南部や京都の僧侶は中国から伝えられた唐納豆や浜納豆のような豉についての説明があり、後半には別に納豆というものがあると書かれている。腐って、粘って、糸を引く納豆は、庶民である「世人」が細かく刻んで羹 にするとされる。しかし、お腹を壊すから食べてはいけないと警告するのだ。編者の貝原益軒は、江戸時代の著名な儒学者、博物学者である。『和漢三才図会』のように、麹でつくる浜納豆と枯草菌でつくる糸引き納豆は混同されていない。しかし、発酵と腐敗が混同されているかのような記述がなされている。『大和本草』が書かれた当時の江戸では、糸引き納豆が叩き納豆として売られていたので、菌の詳細な特徴までは分かっていなくとも発酵と腐敗の違いぐらいは認識されていたと考えられる。それでも、糸引き納豆は腐っているものだから食べてはいけないと記しているのは、貝原益軒が単に納豆が嫌いだっただけかもしれない。

江戸時代の人々の菌に関する知識に関しては、もっと検証を重ねる必要はあるが、江戸時代にはワラを枯草菌の供給源として糸引き納豆をつくって、そして納豆を潰した叩き納豆を汁にして食べていたことは明らかになった。ところが江戸時代末期になると、叩き納豆の人気にかげりが出始める。下に随筆『世のすがた』(筆者不明)の一文を紹介しよう。

文政の頃まではたゝき納豆とて三角に切、豆腐菜まで細に切て直に煮立るばかりに作り、薬味まで取揃へ、一人前八ツゝに売りしが、天保に至りてはたゝき納豆追々やみて粒納豆計を売来る(三田村 1977, p. 38)

文政(1818〜31年)の頃までは、叩いた納豆に豆腐や青菜を細かく切って、薬味を添えたものを売っていたが、天保(1831〜45年)になると叩き納豆は徐々になくなり、粒納豆ばかりが売られるようになったという。江戸において、叩き納豆が粒状の糸引き納豆に変化したのが文政から天保にかけての時期であったことが克明に記されている。

そして、『世のすがた』と同時期の天保8(1837)年から書き始められた風俗や事物の百科事典の『守貞謾稿 』には、納豆について以下のように記されている。

大豆を煮て室むろに一夜してこれを売る。昔は冬のみ、近年夏もこれを売り巡る。汁に煮あるひは醤油をかけてこれを食す。京坂には自製するのみ。店売りもこれなきか。けだし寺納豆とは異なるなり。寺納豆は味噌の属なり。(喜田川 1996, p.296)

江戸時代後期には、かつて冬の食べ物であった糸引き納豆が夏にも売られるようになり、また糸引き納豆には、醤油をかけるという食べ方が登場した。現在の納豆の食べ方が江戸時代後期から始まったことが分かる貴重な史料である。そして、江戸時代前期では混同が見られた糸引き納豆と寺納豆(=塩辛納豆)であるが、同じ納豆と呼ばれていても両者は違う物であることがしっかりと記されている。また、関西にも糸引き納豆はあったが、それは売られてはいなかったようだ。叩き納豆のような食べ方は、『和漢三才図会』で記されていたように関西でも人気があったのに、粒状の糸引き納豆になると関西ではあまり売られなくなったということなのであろうか。

この時期の関西の納豆利用に関しては料理本『年中番菜録』(1849年)の記述が参考になる。『年中番菜録』の序論には、大阪の料理人が民家で作られている料理を集めたもので、特別な料理は一切紹介していないと記されている。納豆汁は、おかず(番菜)目録の「四季青物之部」に掲載され、以下のような説明がなされている。

納豆汁 風雅なるものなれどもきらひ多きものゆへこゝろへあるべし 常のみそ汁にとうふを細くきりて柚からし入たるを納豆もときといふ 寺方にてする事なり(吉井1981, pp. 262-263)

納豆汁は「きらひ多きものゆえ」(嫌いな人も多い)と書かれているが、「寺方にてする事なり」という記述にあるように、関西でも僧侶や寺に関係のある人々は普通に納豆汁を食べていたようだ。

調味料になれずにおかずになった日本納豆

古代から近代にかけての発酵大豆についての史料を読み解くと、奈良時代から室町時代にかけて利用されていた発酵大豆は、醬、未醬、豉(塩辛納豆)であった。それらの発酵大豆は、奈良時代から平安時代にかけては高級品で、貴族の饗宴の調味料として使われていた。庶民が発酵大豆の調味料を使うようになったのは、おそらく室町時代以降である。まず室町時代に未醬から生まれた味噌が普及し始めた(毛利 2000)。そして、醤から発展した醤油は江戸時代前期になって普及し始めた(飯野 2003)。かつては高級な発酵大豆の調味料であった豉は、一部の寺で生産されているだけとなり、現在はほとんど利用されていない。

アジア納豆は調味料として利用されているのに[12]、日本では納豆が調味料の地位を確立することができなかった。

その理由は、すでに奈良時代に麹をつくる技術が確立され、その麹を使って発酵させた醬、未醬、豉などが調味料としての地位を得ていたからであろう。枯草菌で発酵させた納豆が現れるのは、それら麹でつくられた発酵大豆からかなり遅れ、室町時代ごろである。奈良時代にはすで貴族から愛される調味料となっていた醤に、後発の納豆が調味料として入り込む余地はなかった。しかし、室町時代から江戸時代中期までの間は、納豆を汁に入れて食べるという、調味料のような使い方が見られた。ところが、江戸時代後期になると、納豆汁としての利用も下火になり、納豆に醤油をかけて食べるご飯のおかずとしての利用に収斂していった。

納豆がおかずになった理由には、糸が引くという独特の特徴も影響していると思われる。糸引き納豆を調味料として使うにはすり潰さなければならず、その時に糸引きが邪魔になって潰すのに手間がかかる。また、江戸時代後期になると味噌の品質もかなり高くなり、わざわざ納豆をすり潰して汁に入れるようなことをしなくても、味噌と出汁だけで十分に美味しい味噌汁ができるようになったのだろう。

アジア納豆は、糸が引かない納豆を乾燥させて調味料として使う地域も多いが、日本ではそのような利用は見られない。かつて行われていたような稲ワラでの納豆生産は、うまく糸が引かないこともあったはずだが、その糸が引かない納豆を乾燥させて調味料として使うということは考えなかったようだ。では、糸が引かない納豆は、どのように利用されたのであろうか。

例えば、新潟県中越地方では、「納豆の出来が悪くてよくやじがたたない(糸が引かない)ときは、とろろいもをすりおろして入れたりする」(日本の食生活全集新潟編集委員会編 1985, p.157)とされ、粘りのある別の食べ物と混ぜ合わせることで無理やり粘りを出そうとした。また岩手県県央地域では、「失敗した納豆は、干し納豆にするとよい」(日本の食生活全集岩手編集委員会編1984, p.151)、そして栃木県県央地域でも、「糸を引かない納豆ができたときや、納豆を食ぺ飽きたときに、干し納豆や納豆大根[13]をつくる」(日本の食生活全集栃木編集委員会編 1988, p.49)などと記されている。

干し納豆は、お茶漬けに入れたり、お茶菓子として食べたりするが、昔は保存食であった。したがって、干し納豆は、おかずとも言えず、また調味料とも言えない食べ物である。また、秋田県を調査した時に、秋田県仙北郡美郷町のヤマダフーズの方々から、「昔、糸引きのない失敗した納豆を捨てるのはもったいないので納豆汁にしたと聞いた」と話してくれた。同じく、前述の秋田県横手市大屋地区[14]では、粘らない納豆は、売る時に「納豆汁にして食べてたんせ」と言って、値段を安くして売ったという。

さらに、山形県庄内山間では「失敗して糸を引かないときは、塩辛納豆にする。三升の納豆にこうじ一升、塩三合ほどを混ぜて、かめに入れてわかす(発酵させる)。これは、農時のお菜にする。」(日本の食生活全集山形編集委員会編 1988, p.292)と述べられている。塩辛納豆とは、山形で現在でも作られている五斗納豆のことである。

すなわち、納豆をつくっていた人たちは、潰して納豆汁にしたり、また干したり、麹を加えたりして加工する方法を見つけ、糸を引かない納豆でも捨てるのを避け、再利用していた。食べ物を大切にする昔の人々の知恵が随所に見られるのは非常に興味深い。納豆汁として使う納豆の利用と麹を加えた五斗納豆は、ご飯にかけるおかずではなく、調味料的な納豆利用と言えるかもしれない。しかし、アジア納豆のように主要な調味料として納豆を利用するようなことはなかった。なぜなら、日本には古くから麹でつくる醬、そしてそこから派生した味噌と醤油が成立しており、味噌と醤油が発酵大豆調味料としての地位を確立したからである。

【第6回終わり】

写真提供:著者(横山 智)

Learning from the fields(横山智 個人サイト)

教員詳細:横山智(名古屋大学教員プロフィール)

文献

朝倉治彦校注(1990)『人倫訓蒙図彙 (東洋文庫519) 』平凡社.

飯野亮一(2000)「しょうゆの話 醤油の歴史(2)」『フードカルチャー(キッコーマン国際食文化研究センター)』2, 18–21.

飯野亮一(2003)「しょうゆの話 醤油の歴史(4)」『フードカルチャー(キッコーマン国際食文化研究センター)』5, 11–14.

石井研堂編校訂(1901)「精進魚類物語」『万物滑稽合戦記』博文館,1-18.

石川松太郎校注(1973)『庭訓往来(東洋文庫242)』平凡社.

伊藤信博(2009)「植物の擬人化の系譜」『言語文化論集(名古屋大学大学院国際言語文化研究科)』 31 (1), 3–34.

江原絢子・東四柳祥子(2011)『日本の食文化史年表』吉川弘文館.

岡本 勝(1982)『初期上方子供絵本集(貴重古典籍叢刊 13)』角川書店.

小栗朋之(2008)「醤油製造技術の系統化調査」『技術の系統化調査報告』10, 129-208.

菊地勇次郎(1973)「醤と鼓」『日本釀造協會雜誌』68(7), 487–92.

喜田川守貞,宇佐美英樹校訂(1996)『近世風俗志(守貞謾稿)』岩波書店.

黒羽清隆(1978)『生活史でまなぶ日本の歴史』地歴社.

桜井 秀・足立 勇(1934)『日本食物史』雄山閣.

佐々木 勇(2012)「広島大学蔵福尾文庫『精進魚類物語』室町中期写本 翻刻 <翻刻>」『国語教育研究(広島大学国語教育会)』53,63–74.

柴田芳成(2003)「『精進魚類物語』作者に関する一資料」『京都大学國文學論叢』10, 52-55頁.

白井光太郎校註(1978)『大和本草 第一冊』有明書房.

関根真隆(1969)『奈良朝食文化の研究』吉川弘文館.

竹内理三編(1978)『多聞院日記 第1巻〜第5巻(増補 続史料大成 第38巻〜第42巻)』臨川書店.

寺島良安,島田勇雄・竹島敦夫・樋口元巳訳注(1991)『和解三才図会18(東洋文庫532)』平凡社.

塙 保己一編(1991)『群書類従 第28輯 雑部(改訂3版)』続群書類従完成会.

塙 保己一編(1993)『群書類従 第23輯 武家部(改訂3版)』続群書類従完成会.

塙 保己一編(2002)『群書類従 第19輯 管絃部・蹴鞠部・鷹部・遊戯部・飲食部(改訂3版)』続群書類従完成会.

原田信男(2005)『和食と日本文化:日本料理の社会史』小学館.

廣野卓(1998)『食の万葉集:古代の食生活を科学する(中公新書 1452)』中央公論社.

平野雅章(1990)「納豆文化考」『食の科学』144, 16-22.

日本の食生活全集岩手編集委員会編 (1984)『日本の食生活全集3 聞き書 岩手の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集栃木編集委員会編 (1988)『日本の食生活全集9 聞き書 栃木の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集新潟編集委員会編 (1985)『日本の食生活全集15 聞き書 新潟の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集山形編集委員会編 (1988)『日本の食生活全集6 聞き書 山形の食事』農山漁村文化協会.

三田村鳶魚編(1977)「世のすがた」『未刊随筆百種 第6巻』中央公論社.

毛利光之(2000)「味噌業界の現状と将来」『農林水産技術研究ジャーナル』23 (9), 13–19.

横山智(2014)『納豆の起源(NHKブックス1223)』NHK出版.

吉井始子編(1981)『翻刻 江戸時代料理本修成 第10巻』臨川書店.

吉田元(2014)『日本の食と酒(講談社学術文庫2216)』講談社.

脚註

[2] 鰹の煮干しをつくる際に出てくる煮出し汁を煮詰めた出汁。

[3] 蒜はニンニクやノビルを含むネギ類の総称であるが、大蒜と書く例があるので、この歌ではノビルだろうと考えられる(廣野 1998, p.12)。

[4] ミズアオイは、ナギとされたり、コナギとされたりするが、コナギはミズアオイ科の別の種であるという説が通説になっている(廣野 1998, p.42)。

[5] 料理に関しては、桜井・足立(1934, pp.229-245)による説明が詳しい。

[8] 『日本の食文化史年表』には、1370年頃と記されている(江原・東四柳 2011, p.55)。

[9] 平安時代に僧侶の昌住が編纂したとされる日本最古の漢和辞典。

[10] 室町時代初期に宮中に仕える女官たちの間で使われ始めた隠語表現。

[11] 写本によって大将の名前が異なる。たとえば、広島大学蔵福尾文庫の写本では、納豆太郎が「納豆太郎種成(タネシケ)」で、鮭大助が「鮭大助長ヒレ」と写されている(佐々木 2012)。『群書類従』では、納豆太郎が「納豆太郎糸重(イトシゲ)」で、鮭大助が「鮭の大介鰭長(ヒレナガ)」と写されている(塙 1991, pp.626-641)。

[12] のう地「アジア・ニッポン納豆の旅:第1回 はじめに〜納豆食文化を探す旅へ(http://knowchi.jp/archives/787)を参照のこと

[13] 干した大根を塩を入れた大豆の煮汁に入れて漬け、その後、納豆と一緒に干したもの。

[14] のう地「アジア・ニッポン納豆の旅:第4回 ワラ文化と納豆(http://knowchi.jp/archives/951)を参照のこと。