純粋培養させた菌を使おうが、稲ワラを使おうが、大豆を枯草菌で発酵させれば納豆である。日本では、ご飯の上にかけて食べるおかずとして納豆は食べられているが、アジア納豆でも同じくおかずとして納豆が食べられている。しかし、東南アジアでは主食の米がウルチの地域とモチの地域に分かれており、それぞれの地域で、おかずとしての納豆の食べ方が異なっている。ウルチ米を主食とするミャンマー・カチン州や中国雲南省徳宏では、日本と同じように納豆をご飯にのせて食べるが、モチ米を主食とするタイ北部では、潰してひき割り状にした納豆をモチ米に付けて食べる利用方法が見られた。これまで、全く報告がなかったベトナム北部の納豆もモチ米のおかずであった。また、ラオス北部では大豆ではなく、ピーナッツ(落花生)で納豆がつくられていて、それがモチ米のおかずとして食べられていた。納豆をおかずとして利用している地域は、日本以外のアジア各地にも広がっている。

もくじ

ミャンマーのおかず納豆

日本で糸引き納豆といえば、ご飯にかけて食べるおかずである。アジア納豆でも、納豆をご飯にかけるのだろうか。吉田よし子は、『マメな豆の話』の中で、ミャンマーのパオの人たちの納豆の食べ方に関して「トウガラシ粉と塩、シャロットの薄切りといっしょに、熱いご飯に混ぜる」(吉田 2000, p.70)、そして中国雲南省西双版納タイ族自治州景洪市の市場で「弁当売りが納豆飯を売っていた。熱湯にネギとトウガラシ、醤油を混ぜたものをご飯の上にかけてくれる。」(吉田 2000, p.79)と述べる。

これまで筆者が実施したアジアとヒマラヤでの調査では、残念ながら納豆に醤油をかける食べ方は見たことがないが、日本と同じく納豆をご飯にかけて食べたり、ご飯にはかけないが、おかずとして納豆を食べたりする地域は、中国南部から東南アジア一帯で確認できた。まずは、ミャンマーを皮切りにどんなおかず納豆があるのか見ていきたい。

本連載第2回「植物で決まる納豆の味」で紹介したミャンマー最北部のカチン州プータオ県で納豆を売っているジンポーのドジャナさん(50歳)の家で調査をした後に、粒状の糸引き納豆を一袋いただいた。どうやって食べるのかを尋ねると、納豆に塩とトウガラシを入れて野菜と和えてご飯にかけて食べるのだと教えてくれた。その納豆を調査中にお世話になったプータオ市内の食堂に持って行き、地元の人たちが普通に食べるように調理してもらったのが図1の納豆である。これをご飯にのせて食べる。大豆の味がしっかりした中粒の糸引き納豆で、塩とトウガラシが効いており、さらに長ネギ、玉ネギ、ニンニク、ショウガ、香菜が発酵臭を和らげて、非常に食べやすく、とても美味しい絶品の納豆ご飯であった。

多くの民族が多様な納豆をつくるミャンマーでは、様々なおかず納豆がつくられている。次に紹介するのは、マグウェ管区ガンゴー県ソー郡区に住むビルマ系民族で、自らのことをビルマ語で「山の民」を意味する「タウンダー」と称する人たちの納豆である。タウンダーの人たちの納豆生産については、すでに第2回の記事でも紹介し、さらに横山(2014, pp. 185-190)でも詳しく論じたので、ここでは「おかず」としての納豆の食べ方にフォーカスをあてることにしよう。

タウンダーの人たちを調査したのは、2014年3月である。この地区には宿泊施設がないため、私とビルマ語の通訳をしていただいたチョーさん、そして現地の調査アレンジをしていただいたアウンさんの3人は、村にある寺に泊まることになった。村に到着して、すぐに納豆をつくっているドーエーチェインさん(60歳)の家で納豆の調査を行っていると、「村に日本人が来た!」という情報が広がり、次から次へと人が集まってきた。寺の住職の話によると、第二次世界大戦後に残留していた日本兵が、村の寺院の派閥争いを調停したという言い伝えが残されており、その日本兵のおかげで村の平穏が続いているので、日本人には感謝しているのだという。その時以来、村に日本人が来たことがなかったらしく、そこに突然、日本人である私が来た。それで、村では私を歓迎するようなムードになったようだ。

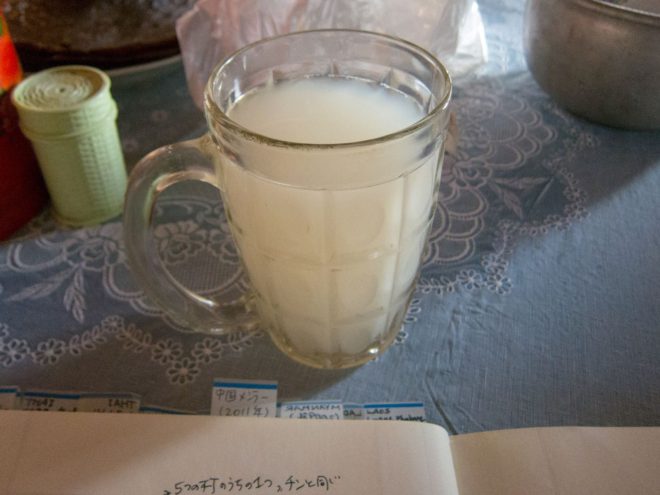

集まってくる村人の何人かが、ヤシ酒の入ったポットを持ってきた。この村で酒というと、ヤシ酒なのだという。ヤシ酒は甘くて口当たりが良いが、結構アルコール度数が高い。酔っ払ってしまうと調査ができないので、できるだけ飲まないように抑えようとするが、グラスが何杯もまわってくる(図2)。ヤシ酒攻撃が続いた後に、とうとう宴会が始まってしまった。その食事の一品として出されたのが、カレーのスープに浸された山盛りの納豆であった(図3)。

インドやネパールで食べたような、カレーの中に納豆が入っているというものではなく、あくまでもメインは納豆で、カレーは納豆の味付けという感じの料理である。現地の人たちが、この納豆をどのように食べるのか観察すると、皆がご飯の上にかけて食べていた。私も真似して、納豆をご飯の上にかけて食べてみると、カレー味の納豆とご飯の組み合わせは、とても美味しかった(図4)。

翌朝、村人たちが寺にたくさんの朝食を持ってきてくれた(図5)。その中から私たちのためにつくってくれた納豆料理を紹介したい。1つ目は、塩で味つけられた粒状納豆の揚げもので、ローズマリーと思われるハーブが和えられていた(図6)。2つ目は、乾燥センベイ状納豆の素揚げで、これも乾燥させる前に塩が混ぜてあると思われた(図7)。3つ目は、乾燥センベイ状納豆と野菜の炒め物である(図8)。

2種類の野菜が使われていたが、名前を聞いても何の野菜か分からなかった。味付けは、塩、トウガラシ、油である。3つ目の納豆料理は、ご飯のおかずでもあるが、見方によっては野菜炒めの調味料として納豆が使われているとも捉えられる。どれも、これまで食べたことのない納豆料理で美味しかったが、日本人の私にとっては少し油っぽくて、多くは食べられなかった。料理に大量の油を使うのがビルマ料理の特徴だが、タウンダーの人々もビルマ系の民族なので、油を使った調理法がメインなのだろう。

中国徳宏のおかず納豆

中国雲南省徳宏タイ族チンポー族自治州(以下、中国徳宏と記す)は、ミャンマーのカチン州およびシャン州と隣接しており、漢族以外に、タイ系民族の徳宏タイ、そしてミャンマーのカチン州に多いジンポー、そしてシャン州に多いパラウンの人たちが多く暮らしている。2015年7月に中国徳宏の芒(マン)市と瑞麗(ルイリー)市の2地区で納豆の調査を実施した。

知らない土地での調査は市場に行って納豆を探すことから始めるのが、私の調査スタイルである。調査初日、芒市第一総合市場を訪れると、惣菜を売っているお店で底の浅いザルに入った粒状の糸引き納豆が売られていた(図9)。納豆は、中国語では「豆豉(トウチ)」、徳宏タイ語では「トゥア・ラオ」と呼ばれている。この市場では、市内3地区の7世帯の生産者が納豆を市場の各店に卸しているという。そのうち一つの生産者の家に行ってみることにした。

我々が訪れた納豆生産者の家は、市場から5分ぐらい車で東に走った松木村に住む漢族の孔さん(49歳)である。かつては自ら食べるために納豆をつくっていたが、1981年から納豆を売り始めた。現在は、雨季には70〜80斤/日(35〜40kg/日)、乾季は2000斤/日(100kg/日)の大豆を使って納豆をつくっている。ザルの数にすると、雨季は50枚弱、乾季は100枚ほどになる。つくり方は、菌の供給源として植物の葉は使わずに、茹でた大豆をそのままザルに移して2晩(乾季は3晩)寝かせるだけである。孔さんの母は、かつて植物の葉っぱを使っていたようだが、それが何だったのか分からないという。納豆の種類は、粒状納豆の「豆豉」と円筒形納豆の「乾(がん)豆豉」の2種類である。納豆以外にも、発酵タケノコをつくって市場に卸している。

乾豆豉とは、豆鼓に塩、トウガラシ、サンショウ、ショウガを混ぜて、ミンチしてから固めたものである(図10)。一年以上保存可能だといい、調味料として野菜と一緒に炒めたり、スープに入れたりして使用する。また、乾豆豉は、輪切りにして火で炙っておかずにすると美味しいといい、孔さんがその場で焼いてくれて、昼食に出してくれた (図11)。しかし、炙った乾豆豉は、おかずというよりは、酒のつまみのようだ。やはり、乾豆豉は調味料利用される納豆だと思われる。

糸が引く豆豉は、ご飯にかけて食べるというが、残念ながら芒市では納豆ご飯を実際に食べる機会がなかった。翌日、ミャンマー・シャン州国境の町ムセーと接する瑞麗市に移動し、旧市街の徳宏タイの家で昼食をとることになったので、そこで納豆を用意してもらうことにした。その家は、一緒に調査を行った小島敬裕さん(津田塾大学)の古くからの知り合いの家である。かつては納豆を自分でつくっていたが、十数年前からつくるのをやめて市場で納豆を買ってくるようになったという。市場で買ってきた納豆は、イチジクと思われる植物の葉に包まれており、日本の小粒大豆ほどの大きさで、糸引きの強いものであった(図12)。

その納豆に、塩、トウガラシ、ショウガ、そしてネギを入れてかき混ぜて、ご飯にかけて食べるのが徳宏タイの納豆の食べ方だという(図13、図14)。徳宏タイの人たちも、納豆を塩とトウガラシで味付けして、そこに各種ハーブで味を整えて食べるのはミャンマー・カチンの人たちと同じようだ。なお、徳宏タイの人たちは、醤油をかけて食べることもあるという。東南アジアとは違って、穀醤が日常の調味料として用いられている中国ならではの食べ方である。

モチ米のおかずとなるひき割り納豆

東南アジアの納豆の形状は、粒状、乾燥センベイ状、ひき割り状が、重なり合いながら西から東へと分布している(図15)。タイ北部、ラオス北部、ベトナム北部のタイ系民族が暮らす地域では、ひき割り状納豆がつくられているのだが、食べ方は、ご飯の上に粒状納豆をかける食べ方とは全く違う。その理由は、ひき割り状納豆を食べるタイ北部、ラオス北部、ベトナム北部のタイ系民族が住む地域は、日常の主食がモチ米であるのに対し、同じタイ系民族でもミャンマー・シャン州のシャンや徳宏タイの人たちの日常の主食はウルチ米だからである。

ここで、タイ北部、ラオス北部、ベトナム北部のタイ系民族の主食となっているモチ米の食べ方について説明しておこう。図16は、ラオス北部でモチ米を主食とするタイ系民族のラーオとモン・クメール系民族のカムの人たちの焼畑耕地での昼食の風景である。おかずは、各世帯が一品ずつ持ち寄り、モチ米は自分で食べる分を用意する。この時のおかずは、チンゲンサイのスープ、茹でた野ネズミと野草の和え物、茹でた鶏肉、そして手前の赤い食べ物がトマトのディップ・ソースである。ディップ・ソースは、ラオス語では「ジェオ」、タイ語では「ナム・プリック」と呼ばれ、モチ米を付けて食べるためのおかずである。図16のジェオは、トウガラシ、塩、味の素、魚醤、ライム、トマト缶などを混ぜて潰したものである。ジェオには、トマトを使ったもの以外にも様々な種類があり、ほぼ必ず食卓に上がるおかずである。

図17は、ラオス北部の食堂で食べた昼食である。白米と赤米の2種類のモチ米が主食で、おかずが魚(ティラピア)のスープ、シカの干し肉、茹でタケノコ、そしてジェオである。この時のジェオは、非常にシンプルで、トウガラシ、魚醤、味の素だけで味付けされたものであった。モチ米を食べる食文化圏では、ジェオは欠かすことのできないおかずである。

モチ米は、ウルチ米のように、ご飯におかずをのせて箸やスプーンで食べず、直接手で掴んで、形を整えて、おかずに付けたり、浸したりして食べる。したがって、納豆はご飯に付けやくするためにひき割り状に加工される。タイ北部のチェンマイ、チェンラーイ、メーホンソンのローカルな市場を調査したところ、ほとんどの市場でジェオとして使われるひき割り状納豆の「トゥア・ナオ・ム」が売られていた(横山 2014, pp. 128-134)。

図18は、チェンマイ県内の市場で売られていたひき割り状納豆で、塩、トウガラシ、ショウガ、玉ねぎを混ぜてミンチされたものである。バナナの葉に包まれているが、それは発酵の際には使われておらず、包装のために使っているものである。中を開けて実際にモチ米をつけて食べてみた(図19)。これが納豆のジェオである。すでに味が付いているので、何もせずにそのまま食べられる。一包みが5バーツ(当時約15円)と安く、しかも美味しいのでお弁当のおかずとしてよく売れると店の人が話していた。

知られざるベトナム北部の納豆

東南アジアの植物利用に関する研究会で一緒に活動していたベトナム研究者の樫永真佐夫さん(国立民族学博物館)に前著『納豆の起源』を送ったところ、「ベトナムだと、タンウエン(ライチャウ省)、ギアロ(イエンバイ省)、ソンラーの黒タイ、白タイは納豆作りますよ」というメールの返信があり、ベトナム北部の納豆の写真を送っていただいた。タイ系諸族の人たちが暮らしているベトナム北部にも納豆があるだろうと思っていたのだが、やはり納豆がつくられていたのだ。しかし、これまでベトナムの納豆に関する文献はなく、どこに行けば納豆が見つかるのか見当がつかなかったので、ベトナム調査をスキップして前著を出版してしまった。実は、ベトナムでの調査を躊躇していた理由がもう一つある。2004年にベトナム北部の村を回った時に、常に公安の職員が同行し、まともに調査ができなかったという経験をした。次にベトナムを訪れた2012年の時には、中国国境の町ラオカイで撮影した写真をすべて公安にチェックされ、何枚かを消されるという経験をした。その2回の経験から、ベトナムでの調査は、公安のチェックが入るのでやりにくいと感じていた私は、ベトナム調査を避けていたのである。

ところが、2015年10月にベトナム政府国費留学生としてベトナム人の大学院生が私のところに来ることになったのである。その大学院生の研究対象地域は、黒タイが人口の多くを占めるソンラー省イエンチャウ県で、樫永さんから納豆がつくられていると教えてもらった地域であった。もしかして、納豆の調査ができるかもしれないと思い、2016年3月、大学院生が実施するトウモロコシ栽培の調査に同行した。調査は、大学院生のグエン・ティ・ホン・ノックさん、私の大学の同僚である富田晋介さん、それに県の農林事務所職員2名で実施した。

調査2日目、ソンラー省イエンチャウ県チェン・パン社のタン村で納豆をつくっている世帯が見つかった。納豆をつくっていたのは、タイ系民族の黒タイではなく、モン・クメール系民族カムのメー・ティー・ダオさん(56歳)であった。この地の納豆は、タイやラオスのタイ系民族と全く同じ「トゥア・ナオ」と呼ばれていた。カムの人たちが使う言語では「ジュルム・ウ」と呼ぶ。ジュルムが豆、ウが臭い匂いのことを意味するとのことであるが、カムの人たちも普段は「トゥア・ナオ」と呼んでいる。村長は、元々は黒タイの人々がつくっていた納豆をカムの人たちもつくるようになったのだと言うが、どちらが先に納豆をつくり始めたのかは定かではない。メー・ティー・ダオさんは、茹でた大豆をバナナの葉で包んで3日間発酵させていた(図20)。その後、木臼で納豆を潰してから、少量をバナナの葉で包み直し、それを暖かい囲炉裏の上にさらに一晩置いて発酵させるというつくり方であった(図21)。

その日の夕方、市場で納豆を売っていた黒タイの人が住むソンラー省イエンチャウ県ヴィエン・ラン社のコーヴァン村に出かけることになった。納豆生産者はヴァンさん(58歳)である。家に行くと、バナナの葉ではなくプラスチック・バックを使って大豆を発酵させていた。母の時代はバナナを使っていたというが、15歳の時(1973年ごろ)に自分が納豆をつくるようになってからはプラスチック・バックを使っているという。プラスチック・バックに包んだ大豆は、気温が高い時期は2日間、寒い時期は3日間、日の当たる場所で放っておくが、夜は毛布などに包んで屋内に入れる。発酵が終わった後の納豆は、木臼で潰してから、少量をバナナの葉に包み直す(図22)。そして、バナナに包んだ納豆を1時間ぐらい蒸して市場に持って行き、1包5,000ドン(約25円)で売っている(図23)。

調査最終日、私たちの調査に同行した農林事務所職員が住むソンラー省イエンチャウ県ヴィエン・ラン社のフエイヘー村に納豆を生産して市場で売っている世帯がいるというので、その家を訪れることになった。生産者は、黒タイのロー・ティー・ヴィエンさん(64歳)である。ちょうど発酵し終わった納豆を潰すところだったので、その作業を見せてもらった。納豆はプラスチック・バックに入っており、昔から植物の葉は使っておらず、母の時代はプラスチック製ではなく、綿のバックを使っていたらしい。先に説明したヴァンさんと同じく、発酵期間は基本的に2日間で、寒い時はもう1日延ばすという。発酵終了後は、ひき肉用の手動ミンチ機で納豆を潰す(図24)。潰した納豆は10cmぐらいのおにぎり大に丸めるが、ロー・ティー・ヴィエンさんは、バナナではなくフリニウム(クズウコン科フリニウム属 Phrynium pubinerve)の葉に包んでいた(図25)。以前は木臼を使って潰していたが、2011年から手動ミンチ機を使い始めたという。同様のひき肉用のミンチ機はタイやミャンマーでも一般的に使われている。葉に包んだ納豆を1時間ほど蒸したものを、市場で1包5,000ドンで売る。

ベトナム・ソンラー省イエンチャウ県では3世帯から納豆のつくり方を聞き取ったが、最初のカムのメー・ティー・ダオさんだけが納豆を蒸らさない方法で、黒タイのヴァンさんとロー・ティー・ヴィエンさんは、最後に蒸す方法を採用していた。出来上がった納豆には、全く糸引きがないという点は、3世帯とも同じであった。各生産者に食べ方を尋ねたが、3世帯ともほぼ同じで、納豆に塩と各種ハーブを入れて、モチ米をつけて食べるという。そして、黒タイのヴァンさんとロー・ティー・ヴィエンさんは、食べる前に蒸した納豆を軽く火で炙るとさらに香ばしくなって美味しくなると説明してくれた。ロー・ティー・ヴィエンさんは、炙った納豆に、塩、トウガラシ、山椒、ショウガ、ガーリック、そしてレモングラスやコリアンダーなどの各種ハーブを入れるのが一般的な食べ方だと言い、実際にモチ米のおかずとして食べていたトゥア・ナオを見せてくれた(図26)。タイ・チェンマイ県の市場で売られていたひき割り納豆とほとんど同じ食べ方である。また、タイでもひき割り状にしてモチ米に付けて食べる納豆には糸引がない。モチ米を主食とするタイ系の人々は、モチ米をディップするジェオとして、糸引がないひき割り納豆を用いているという共通性を見いだすことができる。

余談になるが、2016年3月の調査では、最終日にとんでもないサプライズが待ち受けていた。調査終了後に、我々は県の公安事務所に連れて行かれたのである。そして、私たちの調査に同行した農林事務所スタッフ2名のうち1名が農林事務所職員ではなく公安の職員であったことが明かされた。一緒に調査をしていたベトナム人の大学院生も全く気が付いていなかったようだが、私と富田さんは、調査の途中で、同行したスタッフの1名があまり農業の専門知識がないので、なぜこの調査に同行したのか不思議に感じていた。結局、その方が公安の職員だったということで納得した。この時に実施した調査では、極力政治的な内容に触れないようにしたが、ベトナムでの調査は注意しなければならないと改めて思い知らされたのである。

ラオスでピーナッツ納豆発見

科研費の研究プロジェクトのため、2019年9月にラオス北部を訪れた。プロジェクトは、ラオス北部ルアンパバーン県ゴイ郡で電気も引かれていない地域における人口変動と生業変化の関係を解明することを目的とした研究である。この時は、遠隔地のプロジェクト・サイトに行く前に、ラオスでの研究協力機関である農林省の国立農林業研究所職員と共に、ルアンパバーンの市街地近郊で焼畑を実施している村を数カ所訪れて、焼畑で栽培されている稲以外の作物をリストアップする調査を予定していた。

調査には、以前から交流があった在来豆を中心に扱う「べにや長谷川商店」の長谷川清美さん、そして北海道新聞社バンコク支局長の森奈津子さんが同行した。長谷川さんは、ラオスの焼畑でつくられている豆を調べ、それがどのように調理されているのかを記録するためにラオスに来られた。そして、森さんは北海道新聞の「新北海道ひと紀行(北海道新聞朝刊 2019年10月5日, 13p)」の海外特別編というコーナーで私を取材するために同行された。

私たちは、ルアンパバーン市街地近郊で焼畑を実施している村を2日間で2カ所回り、3日目に私は市街地から車とボートで5時間ほどかかる研究プロジェクトサイトに移動した。森さんは2日目の夕方の便でバンコクに戻ったが、長谷川さんは3日目以降も農村を何カ所か訪問することを希望された。しかし、社会主義国のラオスで農村に入って調査を行うためには政府の許可が必要で、一般の人が農村部で調査を行うことが禁止されている。したがって、私が研究プロジェクト・サイトに行った後にも長谷川さんが調査できるように、国立農林業研究所職員に同行してもらうことにした。長谷川さんに同行した職員の一人は、ルアンパバーン出身で私の教え子であるカムプーさんで、彼の生家で伝統的な料理をつくってもらい、さらにラオスの納豆「トゥア・ナオ」をつくっている村にも案内するように告げて、私は研究プロジェクト・サイトに向かった。

調査終了後にカムプーさんに連絡を取ると、納豆をつくっている村に長谷川さんを案内したところ、ピーナッツで納豆をつくっていたという。その後、長谷川さんからもピーナッツで納豆をつくっている世帯を見つけることができたというメールをいただいた。以前よりカムプーさんからは、「昔はピーナッツで納豆をつくっていたが、もうつくっていない」と聞いていたのだが、今でもピーナッツで納豆をつくっていたところがあったことに驚いた。そこで、2019年12月に別の科研費の研究プロジェクトでタイ東北部からラオス北部にかけて発酵食の調査する時にピーナッツ納豆をつくっている場所に連れて行ってもらうように手配してもらうことにした。

ピーナッツ納豆は幻か

これまでピーナッツでつくる納豆については、岩田慶治によって以下の報告がなされている。

メーコン村人がトゥーア・ナウ・チャップ Toua Nau Chapという豆せんべいをつくって売りにゆく。これは大豆とピーナツでつくる。先ず豆をゆで、三日間そのままおき、臼でついてから円く形をととのえ、日乾ないし火で乾かすとできあがる。食用にはこれを再び粉砕、トウガラシ粉を加えて油いためし、飯につけて食べる。一種の貯蔵食糧である。(岩田 1965)

論文では、メーコン村はタイ北部のタイ・ヤーイの村としか書かれていないので、詳しい位置まではわからない。管見の限り、納豆をピーナッツでつくることが記録されていたのは、1965年に発表されたこの論文だけである。そのピーナッツ納豆がラオスでは、まだつくられていたのである。

ピーナッツ納豆をつくっていた村は、ルアンパバーン市街地から研究プロジェクトサイトに向かう国道13号線沿いにあるタイ・ルーのパーク・ウー郡パークチェーク村であった。この地域のタイ・ルーは、祖父母の時代に中国とラオスの国境にあるルアンナムター県ムアン・シン地区から移住してきたとのことである。ムアン・シン地区のタイ・ルーも祖父母の時代に中国雲南省から移住してきたとされているので(横山 2014, pp. 104)、おそらく1900年前後に中国雲南省からムアン・シンを経由してこの地にたどり着いた人々だと考えられる。

プロジェクトのメンバー4名と国立農林業研究所職員1名の計5名で、9月に長谷川さんが訪問した家に行くと、ワンさん(72歳)が出迎えてくれた(図27)。しかし、ピーナッツ納豆はなかった。9月の時は、偶然、ピーナッツ納豆をつくっていただけで、依頼がなければつくらないと言われた。今はピーナッツの生産量自体が少なく、しかも生産したピーナッツは売ってしまうので、納豆をつくるために回す分はほとんどないらしい。昔はピーナッツ納豆を年中つくっていて、無くなればまたつくり足し、常にピーナッツ納豆を食べていたと言う。この辺りでは、大豆は栽培しておらず、豆といえばピーナッツであり、ワンさんは大豆で納豆をつくったことがない。そして、大豆でつくったムアン・シンの納豆を食べたことがあるが、油分が少ないので美味しくなかったとも述べていた。

その場では、ワンさんからピーナッツ納豆のつくり方を聞き取り、かつて実際に発酵させる時に使用していた竹カゴを見せてもらった(図28)。竹カゴの内側にバナナの葉もしくはフリニウムを敷いて、茹でたピーナッツを発酵させていたようだが、現在ではプラスチック・バックを使ってつくるという。ピーナッツ納豆は、乾燥させてセンベイ状にして、モチ米と一緒に食べるとすごく美味しいというが、実物が無いので、どんな納豆なのか想像することすらできない。ピーナッツ納豆は、20年以上もラオスで研究をしている私でも出会うことができない幻の納豆なのだろうか。

絶品ピーナッツ納豆

ピーナッツ納豆を食べてみたい。どうしても諦めきれなかった私は、国立農林業研究所の職員に頼んで、パークチェーク村近郊でピーナッツ納豆をつくっている世帯を探してもらうことにした。すると、パークチェーク村の隣のラッタへー村にピーナッツ納豆をつくっている世帯があるという連絡がきた。2020年2月末のラオス北部調査の予定に合わせて、事前にピーナッツ納豆を用意してもらうことにした。本来ならば、ピーナッツを茹でるところから調理するまでの一連のプロセスを記録したかったのだが、そのためには村に1週間滞在しなければならないので諦めざるを得なかった。その幻のピーナッツ納豆が図29である。

ピーナッツ納豆の生産者は、夫のチャーイさん(73歳)と妻のオーンさん(70歳)で、2人ともこの地区で生まれ育ったタイ・ルーである(図30)。つくり方は、まず乾燥させた落花生の殻から豆を取り出し、皮を取らずに1時間ほど水に浸ける。そして、ピーナッツが柔らかくなるまで約2〜3時間茹で、その後に肥料袋のような通気性の良いプラスチックバックに入れる。昔はバナナの葉にピーナッツを包んで発酵させていたが、2000年代に入ってからプラスチック・バックを使い始めたという。基本的には3晩発酵させるが、寒い時は1日延ばして4晩発酵させる。発酵後は、トウガラシ、塩、味の素、ニンニク、もしあればショウガやガランガル(カー)を入れて、石臼で叩いて潰して、手で形を整えてから3〜4日間ほど天日で干す。これまで、大豆では納豆をつくったことがないという。

食べる時は、火で炙るか油で揚げて、ご飯のおかずとして食べる。食べてみたいと言うと、オーンさんが、ピーナッツ納豆を火で炙ってくれた(図31)。炙ったピーナッツ納豆は、ほとんど発酵臭がなく、大豆でつくった納豆にはない香ばしさがあった。モチ米との相性は抜群で、これをおかずにすると、ついついモチ米を食べ過ぎてしまう。そのままで、おやつにもなりそうだし、お酒のつまみにもなる。しかし、大豆でつくる乾燥センベイ状のトゥア・ナオとピーナッツ納豆は別物である。大豆でつくった納豆は長期保存可能な調味料であるが、ピーナッツ納豆をつくっている人に聞いても、これを調味料としては使うことはないという。

私は、ラッタへー村でつくってもらったピーナッツ納豆を全て買い取って、その後に訪れた研究プロジェクト・サイトに持ち込んだ。いつも世話になっている調査地の家で、そのピーナッツ納豆を油で揚げてもらった。カリカリに揚げられたピーナッツ納豆は「旨味が詰まったピーナッツ煎餅」のようだった。調査地の人々も大豆でつくった納豆は食べたことがあるが、ピーナッツでつくった納豆は食べたことがないと言う。ピーナッツ納豆は、ラオス北部ルアンパバーン県の一部地域だけでつくられている地域限定の特別な納豆である。

アジアのおかず納豆

ミャンマーと中国徳宏で、ご飯にかけて食べる糸引納豆の味の基本は、塩とトウガラシであった。発酵によって生じるうま味に、塩味と辛味が加えられ、さらにショウガ、ニンニク、ネギやコリアンダーなどのハーブを混ぜる納豆は、現地の多くの人々に愛されている定番のご飯のおかずである。醤油をかける日本納豆とは違った、薬味とハーブというアジア納豆の食べ方であるが、どちらかが正しく、どちらかが間違っているということはない。食べる人が、好きなように食べればよい。明らかになった重要な点は、納豆をご飯にかけるのは、日常でウルチ米を主食とする地域の食べ方であるということである。

ご飯を主食とするアジアでも、日常でモチ米を食べる地域とウルチ米を食べる地域では納豆の食べ方が全く異なる。どちらも納豆に薬味やハーブを入れる点は同じだが、モチ米を食べる地域では、発酵した後の納豆をモチ米につけて食べるためにひき割り状に加工する。ご飯にはかけないが、タイやベトナムでつくられているひき割り状の納豆のジェオも立派なおかず納豆である。

また、ラオス北部ではモチ米のおかずとしてピーナッツ納豆がつくられている。香ばしく、非常に美味しい納豆であるが、この納豆が今後も次世代に継承されていくのか不安に思えた。ピーナッツ納豆をつくっていたワンさんが住むパーク・ウー郡パークチェーク村一帯は、中国が建設して2020年から操業を開始した「ウー川第一ダム」によって村が水没してしまった(図32)。ダム湖で水没した地区の住民の多くは、政府が新しく建設した高台の村に集団移住した。その新村がチャーイさんらの住むラッタへー村である(図33)。ワンさんの世帯は、自らの意志で道路沿いの高台に3年前に引っ越したので、ラッタへー村には移住しなかったが、この地域に住む多くの住民が移住を迫られ、伝統的な生業の継続が困難になっている。ピーナッツを生産していた耕地へのアクセスにも大きな影響が出ており、このような状況では、廃れかけているピーナッツ納豆の生産は、消滅に向かうであろう。あと何年か経つと、つくられなくなる幻の納豆になってしまいそうなピーナッツ納豆を何とかして地元の住民の力で維持して欲しいと願う。

【第5回終わり】

写真提供:著者(横山 智)

Learning from the fields(横山智 個人サイト)

教員詳細:横山智(名古屋大学教員プロフィール)

文献

岩田慶治 (1963) 「東南アジアの市場とその商品」『人文研究(大阪市立大学大学院文学研究科)』14(10), 41-55.

横山 智 (2014)『納豆の起源』(NHKブックス 1223)NHK出版.

吉田よし子 (2000)『マメな豆な話:世界の豆食文化をたずねて』(平凡社新書038)平凡社.