日本には味噌、醤油、納豆という3つの発酵大豆が生産されている。そのうち味噌と醤油は調味料であるが、納豆はおかずとして認識されている。東南アジアやヒマラヤでつくられているアジア納豆の多くは調味料として利用されているが、日本の納豆はおかずなのだ。しかし、アジア納豆と同じような調味料的な納豆の利用が現在でも東北各地で見られる。一つ目は、納豆に麹と塩を混ぜ合わせて熟成させる塩麹納豆である。山形県置賜地域を中心に東北各地でつくられており、調味料のように使われている。二つ目は江戸や大阪では江戸後期以降から見られなくなった納豆汁である。納豆を汁にいれるという味噌のような利用方法は東北地方では一般的である。三つ目は、うどんのつけダレとして納豆が使われるようになった「ひっぱりうどん」という新しい調味料的な利用が山形県村山地域で生み出された。これら、調味料的に使われている納豆の歴史とその納豆に関わる地域の人々の姿を秋田と山形で追ってみた。

もくじ

調味料としての納豆

古代から中世にかけての料理は、塩と酢が味付けの基本であり、上流階級の料理には、それに加えて発酵大豆の醬、未醬、豉(塩辛納豆)が高級調味料として使われていた。現在、私たちが納豆と呼ぶ発酵大豆は、室町時代から史料に現れ、汁にいれる調味料として使われていた。麹をつくり、さらに大量の塩を使って大豆を何ヶ月も熟成させなければならない醬、未醬、豉と比べると、大豆を2〜3晩ほどワラ苞に包むだけで出来上がる糸引き納豆は、簡単につくることができる発酵大豆調味料として使われていたと考えられる。

しかし、江戸時代後期になると、味噌と醤油が庶民にも普及した。江戸では納豆を汁に入れて使う調味料的な利用は見られなくなり、糸引き納豆は醤油をかけてご飯にかけるおかずになった(三田村 1977, p. 38)。また関西では、僧侶や寺の関係者の間では納豆は汁に入れて食べられていたが、庶民は納豆そのものを食べなくなったようだ(吉井1981, pp. 262-263)。現在、江戸や大阪では納豆を汁に入れる利用は見られないが、東北地方や新潟県では、冬に納豆汁を食べる食文化が現在でも残っている。また、東北各地には、麹と塩を混ぜて保存性を高めた塩麹納豆もつくられており、おかずとして使われる糸引き納豆とは違った利用も見られる。そこで、東北地方の納豆利用の事例から、日本における調味料としての納豆について考えてみたい。

塩麹納豆(五斗納豆、雪割納豆)

山形県置賜地域には、納豆菌で発酵させたひき割り納豆に塩と米麹を加えて追加発酵させた納豆がつくられている。出来上がった段階で塩味が加えられているので、醤油などを加えずにそのまま食すことができる。現地では、五斗納豆と呼ばれており、その名の由来は、大豆一石でつくったひき割り納豆に対して、塩五斗と麹五斗を混ぜたからという説のほか、五斗の樽で仕込んで熟成させたからという説もある(フーズ・パイオニア 1975, pp.180-181)。地域によって、様々な呼称があるようなので、本稿では塩麹納豆という呼び方で統一する。

塩麹納豆が、どのようにつくられ、使われているのかを調べるために、2018年2月に山形県米沢市を訪れた。現地を案内してくれたのは、「雪割納豆」のブランドで塩麹納豆を生産する「株式会社ゆきんこ」の佐野恒平さんと佐野洋平さんである。恒平さんと洋平さんは双子の兄弟で、曾祖父の代から地元で水産物の卸売市場「佐野水産株式会社」を営んでいるが、本業の水産物卸売市場を経営しながら「雪割納豆」の製造も手掛けている。

佐野さんらが経営する水産卸会社が納豆を生産することになった経緯が興味深い。かつて「雪割納豆」を製造販売していたのは、「まるよね食品工業」という地元の食品加工業者であったが、2014年に廃業してしまった。「まるよね食品工業」の関連施設が佐野水産の敷地内にあったこと、そして米沢特産の「雪割納豆」が消滅するのが寂しいということで、恒平さんと洋平さんで「株式会社ゆきんこ」[1]という新会社を立ち上げ、「雪割納豆」の生産を続けることになったのである。

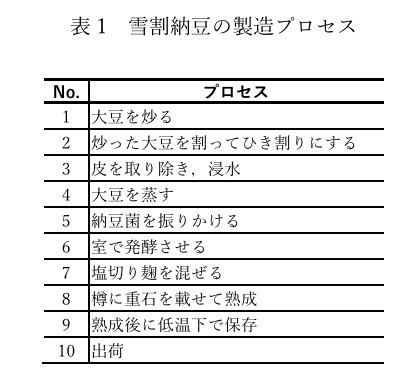

佐野水産が引き継いだ「雪割納豆」の生産現場を見学させていただいた。普通の糸引き納豆とは違う「雪割納豆」の生産は、非常に興味深い。しかし、発酵や熟成の時間などは企業秘密だと思われるので、それらの詳しい情報は伏せて、生産プロセスだけを示そう(表1)。

「雪割納豆」の生産は、ひき割り納豆の生産プロセス(1〜6)と塩切り麹での熟成プロセス(7〜9)の2つに大きく分けられる。普通の丸大豆納豆の生産と異なり、最初に大豆を炒るプロセスが入るが、これは、表皮を取ってから大豆を蒸す、ひき割り納豆に共通するつくり方である。表皮を取り除くために大豆を炒るのである。ひき割り納豆にした後は、麹で納豆を熟成させる。米麹と塩を合わせた塩切り麹を納豆と混ぜて、樽に重石を載せて熟成させる。図1は、熟成中の「雪割納豆」であるが、納豆の匂いと麹の甘い香りが漂い、これだけで何杯もご飯が食べられそうだと思った。

ゆきんこの工場では、「まるよね食品工業」時代から「雪割納豆」の生産を担当していた職人がほとんど手作業で生産を担当していた。しかし、当時の工場をそのまま引き継いだわけではなく、ゆきんこでは、納豆と塩切り麹を混ぜ合わせる機械を他の用途で使われていたものを流用するような工夫をしながら、生産の効率を上げるべく努力していた。また、新商品の開発にも積極的に取り組み、従来の「雪割納豆」の他に、トウガラシを加えた「雪割納豆 辛口」、玄米麹で熟成させた「雪割納豆 玄米糀[2]」、さらにトウガラシ、米麹、柚子、食塩を原材料にした新潟県妙高市をはじめとする上越地域に伝えられてきた伝統調味料の「かんずり」を混ぜた「雪割納豆 かんずり入り」などを開発し、「雪割納豆」は常に進化し続けている。

東北各地に広がる塩麹納豆

山形県の置賜地域では「雪割納豆」以外にもさまざまな塩麹納豆がつくられていた(図2)。名称も「こうじ納豆」、「塩こうじ納豆」、「南蛮納豆」、「仙人納豆」、「なっとう漬」など様々で、これほどの種類が置賜地域だけでつくられていることに驚く。

しかし、東北地方には、置賜地域以外にも、納豆に麹を混ぜて熟成させた納豆がつくられている。同じ山形県でも庄内地域では、ひき割りにせずに丸大豆の糸引き納豆を麹と塩を混ぜて熟成する「塩納豆」と呼ばれる納豆がつくられている。他県でも、福島県喜多方市には「納豆ひしょ」と呼ばれる納豆が伝えられている。「納豆ひしょ」には2通りのつくり方があり、一つは納豆に甘酒ともろみ醤油を混ぜて熟成させるもの、もう一つは、納豆に麹と塩を混ぜて熟成させるものである(日本の食生活全集福島編集委員会 1987, pp.41-42)。そして、新潟県魚沼地域(北魚沼郡川口町)では、「納豆醤油の実」という塩麹納豆がつくられている。納豆一升に米麹五合と塩五合を混ぜてかめに入れて、重石を乗せて密閉して涼しいところで熟成する(日本の食生活全集新潟編集委員会 1985, p.208)。青森県上北郡七戸町では、「ごと」と呼ばれる塩麹納豆がつくられており、煮た大豆一升に、蒸かしたつぶし麦(大麦)三合、麹五合を加えて、重石をして数日熟成させたものだが、煮た大豆の代わりに納豆を使うこともあるようだ(日本の食生活全集青森編集委員会 1986, p.238-239)。

納豆を用いずに、蒸煮した大豆に塩と麹で熟成させる青森県の「ごと」は、秋田県、山形県、新潟県では「醤油の実」と呼ばれる。これは、「ひしお味噌」という、なめ味噌の一種で、ごはんのおかずにする他に、野菜に付けたりする調味料として利用される。

塩麹納豆は、ご飯のおかずとして食べるが、すでに味がついていることから、糸引き納豆のようにごはんにのせて食べるというよりは、少量をお茶漬けにしたり、おにぎりの具にしたりするのが一般的な利用方法である。また酒の肴にしてもよい。

塩麹納豆の成り立ち

米沢では、ゆきんこの佐野洋平さん、高畠納豆の加藤義博さん、そして私の3人で五斗納豆について、様々な意見交換を行った。その際、置賜地方で広く見られる、麹、塩、蒸米で野菜を漬ける「三五八(さごはち)漬」が五斗納豆のルーツだろうという話が出た。「三五八」の名は、塩:麹:蒸米を3:5:8の割合で混ぜ合わせることに由来する(日本の食生活全集山形編集委員会 1988, pp.191-192)。五斗納豆は、こうした麹と塩を用いた食品の発酵技術および保存技術の延長で誕生したもので、「納豆の三五八漬」ではなかろうか、という考え方である。

私も「納豆の三五八漬」という考え方に基本的に同意する。そのオリジナルは、「醤油の実」のような蒸煮した大豆でつくられた「ひしお味噌」だと思われる。新潟県魚沼地域でつくられている「納豆醤油の実」という名称は、オリジナルが「醤油の実」で、それを納豆でつくるから「納豆醤油の実」になったことを示しているようだ。初めから大豆を加工して納豆にしたものを原料にしたとは思えず、加工食品の発展段階を考えれば、まず発酵させていない蒸煮した大豆を原料とし、「醤油の実」のようなひしお味噌がつくられた。同時に納豆も各地でつくられていたが、糸引きのない失敗した納豆を有効利用するために、蒸煮した大豆の代わりに糸引きのない納豆が使われたのだろう。第6回目の配信記事において、山形県庄内山間では、糸引きのない失敗した納豆には麹を混ぜて塩辛納豆(塩麹納豆)をつくることを紹介したが[3]、失敗した納豆に麹を混ぜるという同じような事例は他の地域にも見られる。福島県会津盆地の「納豆ひしょ」では、「よくできた納豆ばかりでなく、温度の関係で糸の引かない納豆ができたときにも納豆ひしょにする」とされ(日本の食生活全集福島編集委員会 1987, p.42)、また青森県南部(上北)の「ごと」でも「納豆の出来が悪いとき、それを利用する」と記されている(日本の食生活全集青森編集委員会 1986, p.238-239)。

また、糸引きの有無とは関係なく、麹と塩を混ぜることは、枯草菌で発酵させた納豆の賞味期限を伸ばすこともできるという副次的な効果も得られる。納豆を調味料として使用する場合、糸引きはそれほど重要ではない。それよりも、人々が失敗した納豆の有効利用と保存性を高めることを優先したと考えれば、納豆に麹と塩を加えて熟成するようになったことに納得がいく。しかも、単に蒸煮した大豆でつくる「ひしお味噌」よりも、納豆を使ったほうが、大豆のうま味をより醸し出すことができる。すなわち、東北各地に見られる納豆に麹を混ぜて熟成させた塩麹納豆は、山形県置賜に限らず、「三五八漬」のような麹と塩を用いた発酵食品をつくり、すでに「ひしお味噌」が成立していた地域において、納豆の保存期間を伸ばすこと、失敗した納豆を有効的に利用することを目的につくられたものであったと思われる。

ひっぱりうどん

山形には塩麹納豆の他にも、他地域ではあまり見られない調味料的な納豆の利用が見られる。それが「ひっぱりうどん」である。ひっぱりうどんは山形県村山市戸沢地区で始まった食べ方と伝えられており、山形県内内陸部に広まるうどんの食べ方で、茹でた乾麺のうどんを鍋から直接ひっぱり上げて食べることから「ひっぱりうどん」と呼ばれている。

「ひっぱりうどん研究所」の所長で村山市役所職員の佐藤政史さんに、お話を伺った。「ひっぱりうどん研究所」は2010年に設立され、佐藤政史さんは当時、村山市戸沢地域市民センターの職員として地域の公民館業務などを担当しており、ひっぱりうどんを通じて食文化の保存や普及を行うことを目的にして、メンバー有志が集まってつくられた団体である。

「ひっぱりうどん研究所」では、(1)乾麺のうどんを使うこと、(2)鍋から食べる人が直接ひっぱりあげること、(3)つけダレは各自の自由、という3つをひっぱりうどんの定義として定めている。自由とされるつけダレは、納豆、生卵、めんつゆがベースになっており、それにサバの水煮(サバ缶)を加えるのが一般的とのことである。なぜ、このような食べ方が考案されたのか、インターネットで検索をすると様々な説が流れているが、ここでは私が佐藤政史さんから直接聞き取ったことだけを記すことにしたい。

ひっぱりうどん発祥の地である村山市戸沢地区は、村山市と寒河江市の市境上にある標高1,462mの葉山の山麓に位置する。田畑を持たない集落の人たちは、かつて炭焼きを生業としていた。人々は炭を食料と物々交換して生活しており、昭和20(1945)年代あたりから、物々交換で乾麺のうどんが入ってくるようになった。その乾麺がどこから入ってきたのかわからないが、保存がきく乾麺は非常に便利なので、炭焼きで山ごもりする時に持って入るようになったという。山で食事をするのには水が必要なので、水場に近いところに小屋を構える。鍋からそのまま麺をすくって食べると、貴重な水を無駄にする事もない。しかも素早く食べることができるので、鍋からうどんを引っぱる食べ方になったと言われている。当時は、塩だけで味付けして食べていたらしい。

山で食べていた乾麺は、やがて家庭でも食べられるようになり、つけダレに大根や山芋が入れられるようになった。昭和30(1955)年代になると、自家製の納豆、さらに生卵や漬物が加わった。そして昭和40(1965)年代に入ると、つけダレにサバ缶が加わることになった。サバ缶の登場は、昭和36(1961)年に村山市内にサクランボなどの果実缶詰[4]を製造する土谷食品株式会社(現:株式会社マルハニチロ山形)が創業したことと大きく関係していた。土谷食品は、旧大洋漁業(現マルハニチロ)の関連会社であったため、当時の大洋漁業が製造していたサバ缶を地元の従業員が社員価格で安く買えたという。村山の人々は、雪深く外出が困難になる冬のためにサバ缶を備蓄するようになり、サバ缶はひっぱりうどんの具として自然に使われることになった。確かに、納豆のグルタミン酸に加えて、サバ缶のイノシン酸も加わると、うま味最強のつけ汁ができあがる。また、1990年代以降になると、長く茹でても伸びないように工夫されたひっぱりうどん用の乾麺も販売されるようになった(図3)。

村山を訪問した日は、偶然にも村山市総合文化複合施設「 甑葉 プラザ」で小学生向けの職業体験イベントが行われており、「ひっぱりうどん研究所」が昼食にひっぱりうどんを提供することになっていた。そこで、地元の子供たちが、どのようにひっぱりうどんを食べるのか観察することができた(図4)。

つけダレ用に用意された具は、基本のめんつゆ/納豆/生卵/サバ缶/ネギ以外に、魚介類の鰹節/海苔/昆布茶/イカの塩辛/シーチキン缶、乳製品のバター/パルメザンチーズ、香辛料のトウガラシ/コショウ/カレー粉、調味料のトマトケチャップ/中濃ソース/マヨネーズ/ゴマ油/スィートチリソース、発酵野菜のキムチ/メンマ/おみ漬け[5]、その他にトンブリ/紅ショウガ/焼き肉のタレ/なめ茸/ポテトチップスであった。大きな鍋をみんなで囲み、食べる人が好きにうどんを取って食べる完全なフリースタイルで、参加者は、多種多様な具を自らの好みで混ぜ合わせていた(図5)。十人十色のつけダレができあがるのが面白い。子供たちも、いろいろな具を試しながら、皆でワイワイと食べていた。ひっぱりうどんは、地域の仲間で共食する食べ物であった。

村山に来る前に、ゆきんこの佐野洋平さんと一緒に米沢近郊の高畠町の喫茶店でひっぱりうどんを食べた時の納豆はひき割りであったが、村山で使われていた納豆は丸大豆の納豆であった。研究所の佐藤政史さんに尋ねると、村山のひっぱりうどんではひき割り納豆は使わないということである。同じ山形でも県南の置賜地域と県央の村山地域では、使う納豆の形状が違っている。おそらく、村山が発祥とされるひっぱりうどんも、それが他の地域に広まる過程で、オリジナルとは違う地域独自の具材が利用されることで、様々なバリエーションのひっぱりうどんが各地で生まれていったのであろう。いずれにしろ、基本として入れる「めんつゆ/納豆/生卵/サバ缶/ネギ」の5種類は、うどんに限らず、万能なつけダレとして、様々な用途に使えそうだ(図6)。ひっぱりうどんに納豆が使われ始めた歴史は戦後と新しいが、塩辛納豆や納豆汁に負けず劣らずの調味料的な納豆利用である。

納豆汁の多様性

調味料のように使われる納豆の利用といえば、これまで何度も説明してきた納豆汁である。山形と同じく、2018年2月に秋田でも現地調査を実施したので、東北地方の本場の納豆汁とはどんなものなのかを紹介しよう。

最初は、秋田県大曲(大仙市)の納豆汁について見ていきたい。調査では、大曲で約150年続く老舗和菓子屋「菓子司つじや」の五代目である辻 卓也さんに現地を案内していただいた。最初に連れて行ってもらったのが、地元のスーパーマケットである。納豆売り場には各種の納豆と共に納豆をすり潰した「納豆汁の素」、そして納豆汁用の具材が売られていた(図7)。

私が住む名古屋では、まずこのような具材を見かけることはない。この売り場だけ見ても大曲で納豆汁が根付いていることが分かるだろう。スーパーマーケット見学の後に、大曲で納豆汁を提供している店を何軒か案内していただいた。その内、詳しく話を聞くことができた2軒の納豆汁を紹介したい。

一軒目は、「和台所 花」の納豆汁である(図8)。

具として、雑キノコ[6]、塩蔵にした山菜のニョウサク(セリ科シシウド属Angelica ursina)[7]、山芋、人参、油揚、豆腐、ネギ、高菜が入っていた。また、納豆汁だけではなく、一緒に秋田名物の品々も出していただいた。手前の漬物は「いぶりがっこ」、納豆汁の左側は、「山芋のとんぶり和え」、そして奥の小鉢は「じゅんさい」である。オーナーの藤澤進朗さんは、かつて納豆汁には人参を入れていなかったというが、今は彩りが良いので使っているという。納豆汁の見た目は普通の味噌汁のようだが、汁を飲むと、しっかりと納豆の味と香りがする。納豆汁というと、納豆の粒が入っていて、もっとドロドロとしたものをイメージしていたのだが、正直、面食らってしまった。納豆は完全にすりつぶされていて、納豆の粒など欠片も見当たらない。見た目は普通の味噌汁のようだが、しっかりと納豆の味がする。それが、秋田の大曲納豆汁である。

二軒目は、「鮨 弁天」の納豆汁である(図9)。

具には、雑キノコ、里芋、油揚、豆腐、ネギ、高菜が入っており。基本的に「和台所 花」の納豆汁と同じである。汁をいただくと、しっかりと納豆の味と香りがするが、「和台所 花」の納豆汁よりもライトな味わいであった。これは、おそらく、鰹節と昆布の出汁がかなり効いているからだろう。話をうかがった若女将の米澤智美さんによると、この納豆汁は、お店の賄いを務めている地元出身の方と母がつくっていた納豆汁レシピを再現したものだという。まさしく、一般家庭でつくられている大曲納豆汁の味である。

「和台所 花」でも「鮨 弁天」でも、雑キノコは必ず入っており、地元のスーパーマケットで売っていた納豆汁の具材にも、キノコがたくさん入っていた。しかし、現地を案内していただいた辻 卓也さんは、納豆汁の具材に入れるキノコや山菜は、値段が高くなってしまい、納豆汁はかつてのように日常に食べられる汁ではなく、今では高級なものになってしまったという。ちなみに、スーパーマケットで売っていた納豆汁の具材のキノコや山菜の産地を見ると中国製であった。人々がキノコや山菜を採りに行くことが少なくなった現在、中国に頼らないと地域の伝統食である納豆汁の具材も入手できなくなったということである。

その後、私は山形県米沢に出かけたのだが、「雪割納豆」を生産する「株式会社ゆきんこ」を訪ねると、ちょうど昼時だったので、佐野さん兄弟が「まずは昼食を」と言い、食堂に案内してくれた。そこで待っていたのが、土鍋いっぱいの納豆汁であった(図10)。

それをつくってくれたのは、佐野さんのお母さんである。黒い茎のようなものが大量に浮かんでおり、そのほかに油揚、豆腐、コンニャク、そして大量のセリと刻みネギがトッピングされている。その見た目は、秋田県で食べた納豆汁と全く違っていた。黒い茎は、山形で「芋

がら」と呼ばれる里芋の茎を干したもので、地域によっては「ずいき」と称されることもある。山形の納豆汁に「芋がら」は欠かすことができない具材だといい、セリと刻みネギを入れるのも米沢で普通につくられている納豆汁の特徴だという。秋田の大曲納豆汁は、どちらかというとあっさり系でクセの無いものであったが、米沢の納豆汁の味は、濃厚系で納豆の味と香りのパンチがガツンと効いているものであった。一緒に出してもらった「雪割納豆」のおにぎりとの相性も抜群で、何杯も納豆汁をお代わりした。

納豆汁は、江戸時代後半以降、江戸や大阪では食べられなくなってしまったが、秋田や山形などの東北地方では、何世代もの間、それぞれの地域で採れる具材を用いながら連綿と引き継がれてきたのである。納豆汁は、納豆を調味料として使う典型的な利用方法である。納豆はご飯に醤油をかけて食べるとおかずだと思われているが、現在においても、決しておかずとしてだけ納豆が使われていないことを、今回の調査で十分に理解することできた。

納豆汁は伝統食か

納豆汁は、味噌や各種の出汁と納豆を合わせ、地域でとれる様々な具材を入れて汁として食べる伝統食である。しかし、普通に冬の食べ物として、納豆汁を食べていた東北地方の人々にとって、納豆汁を伝統食と捉えることに対しては、多少の葛藤があるようだ。

私が秋田で納豆汁の調査することを決めたときに、真っ先にコンタクトを取ったのが、辻 卓也さんであった。その理由は、辻 卓也さんが大曲納豆汁を通して地域振興をしている「大曲納豆汁旨めもの研究会」(「旨め研」と略する)の代表であったからである。「旨め研」は、「ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会」(通称「愛Bリーグ」)の加盟団体で、「愛Bリーグ」が行う祭典の「B-1グランプリ」にも出場している。納豆汁で町おこしを実施する大曲は、納豆を研究する私にとっては、絶対に調査をしなければならない場所であった。しかし、大曲で辻 卓也さんの話を聞き、さらに大曲で出会った多くの人々から話を伺うにつれ、納豆汁が伝統食なのか、色々と考えさせられることになった。

辻 卓也さんに「旨め研」の活動について伺うと、まず全国的に有名な「大曲の花火」の話から始まった。辻 卓也さんは、大学進学で秋田を離れ、そのまま東京の企業に就職し、38才で大曲の家業の和菓子屋を継ぐために帰郷したUターン者である。地元に帰ってくると、活気のあったかつての大曲の姿は消え、まったく元気のない町に変わっていたという。大曲で自慢できるものは花火以外に何もなく、しかもその花火大会は、1日だけで終わってしまう行事である。大曲の人たちが県外の人に誇れるのは、その1日だけ行われる花火大会しかないと思っている人が大半だったという。辻 卓也さんは、大曲は素晴らしいものにあふれているのに、地元の人々が、それに誇りを持たずに卑下していることを不思議に感じた。都会に憧れることなく、地元の若い者たちが、地元の魅力を再度見つめ直し、地元の価値を再発見する必要があると考えたのである。その時に、大曲をアピールすることができる材料として郷土食が持ち上がった。しかも、地元の伝統的な家庭料理に注目することにした。色々と調査をした結果、最終的に納豆汁で地元をPRすることになったのだと言う。

ここまでは、普通にありがちな話であるが、興味深いのが地元の大曲の人たちの反応である。「旨め研」のベースは、大曲商工会議所青年部であったが、一緒に地域振興を試みようとするメンバーから、納豆汁に対して「田舎くさい」、「イメージが悪くなる」、「都会の人にこんなものを出せるか」という意見が出されたという。また、「納豆は嫌いな人も多いので万人受けしない」、「納豆汁は大曲だけの郷土食ではない」という、極めて真っ当と思える意見もあった。

2008年に「旨め研」がスタートし、様々なイベントで納豆汁を提供することになった。すると、「こんなマズい納豆汁でご当地グルメをやっているのか」、「うちの婆ちゃんの納豆汁のほうが旨いから習いに来い」などと言われ、「旨め研」の納豆汁を食べた人のほとんどがクレームをつけた。「旨め研」は、実際に納豆汁を食べている地元の人たちが、ここまで納豆汁にこだわりを持っていて、クレームを付けるのだから、それは納豆汁を誇りに思っていることの裏返しではないかと考えたのだという。

そして、大曲商工会議所青年部として2008年の山形県天童市で開催されている「第14回 平成鍋合戦(現:令和鍋合戦)」に大曲納豆汁で出場し、もしそれでダメだったら諦めようと思っていたら、初出場にもかかわらず優勝し、第14代の平成鍋将軍の称号を得たのである。その後、「旨め研」は2011年に「愛Bリーグ」北海道東北支部に加盟し、2012年には正会員に昇格し、全国規模の一大ご当地グルメイベントの「B-1グランプリ」に出場することになった。

「旨め研」は大曲の人々が持っていた地元の郷土食に対する潜在的意識を見事に顕在化させた。しかし納豆汁は、家庭料理なので、お店で食べられるところは少なかったという。「愛Bリーグ」に加盟するには、「特定の一飲食店のメニューではなく、その街に行けば複数の店で提供していて、そして一般家庭でも食べることができるものであること」という条件がある。そのために「旨め研」は大曲の複数のお店に、メニューとして納豆汁を載せることをお願いした。先述の「和台所 花」でオーナーの藤澤進朗さんによると、お店で納豆汁を提供し始めたのは2008年からと言っていたので、「旨め研」の活動開始時期と重なっている。地域の伝統食は、必ずしもそこに行けば食べられるものでないということが普通なのである。

また、「鮨 弁天」の若女将の米澤智美さんは、昔まで納豆が食べられなくて、納豆が食べられるようになったのは、大曲を離れて大阪に調理の勉強に行っていた時だと正直に話してくれた。ご当地グルメは、必ずしも地域の人々が幼い頃から食べられてきたものでないこともあるのだ。

しかし、「旨め研」の大曲納豆汁を通した地域振興活動は、着実に地域に根付いている。ちょうど調査で大曲を訪れた時に、年に一回の伝統行事である「大曲の綱引き」が行われた。そこに出店した「旨め研」の大曲納豆汁のブースには、たくさんの地元の人たちが、体を温めるために納豆汁を求めていた(図11)。納豆という地域の食材を活かした地域振興が、地元の人たちにも受け入れられているような気がして、私まで何だか嬉しくなった。

山形県村山市の「ひっぱりうどん研究所」も、ひっぱりうどんで地域振興を行うために「愛Bリーグ」に加盟しようと試みたことがあったらしい。しかし、ひっぱりうどん自体の知名度は上がっているものの、一般家庭で食べられているような料理をメニューに載せてくれる市内の飲食店がなく、結局、「愛Bリーグ」に加盟出来なかったという[8]。納豆を調味料的に使った納豆汁もひっぱりうどんも、共に地元の人々に長く愛されてきた、郷土食、伝統食、そしてご当地グルメであるが、それは、地元の考え方ではなく、地元外部の人たちによって定義されているという側面があることについて、我々は注意しなければならない。

「旨め研」が提供する大曲納豆汁が「愛Bリーグ」に加盟できたこと自体を否定するものでもないし、「旨め研」の活動を否定するものでもない。むしろ、私は「旨め研」の大曲納豆汁を通した地域振興のあり方から、伝統食とは何か、そして、ご当地グルメとは何なのかということを考えるきっかけを与えてもらったのである。

【第7回終わり】

写真提供:著者(横山 智)

Learning from the fields(横山智 個人サイト)

教員詳細:横山智(名古屋大学教員プロフィール)

文献

フーズ・パイオニア編 (1975)『納豆沿革史』全国納豆協同組合連合会.

日本の食生活全集青森編集委員会編 (1986)『日本の食生活全集2 聞き書 青森の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集福島編集委員会編 (1987)『日本の食生活全集7 聞き書 福島の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集新潟編集委員会編 (1985)『日本の食生活全集15 聞き書 新潟の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集山形編集委員会編 (1988)『日本の食生活全集6 聞き書 山形の食事』農山漁村文化協会.

三田村鳶魚編(1977)「世のすがた」『未刊随筆百種 第6巻』中央公論社.

吉井始子編(1981)『翻刻 江戸時代料理本修成 第10巻』臨川書店.

脚註

[1] 株式会社ゆきんこ(http://yukinco.jp/)

[2] 「こうじ」を表す漢字には「麹」と「糀」の2種類がある。「麹」は、米、麦、豆からつくられる「こうじ」全般に使用するが、「糀」は、米からつくられる米麹のみを表す。本稿では、商品名や引用句を除き、「麹」を用い、どの麹かを明記しなければならない場合は、米麹、麦麹、豆麹といった書き方をする。

[3] のう地「アジア・ニッポン納豆の旅:第6回 日本の発酵大豆とご飯にかける納豆(http://knowchi.jp/archives/1182)を参照のこと。

[4] サクランボは自家不和合性といって同じ品種同士で自家受粉しないという特性があるので、主力の生食用品種である佐藤錦を受粉させるためには、佐藤錦以外の品種も植えなければならない。佐藤錦と親和性が高い品種はナポレオンとされているが、ナポレオンは生食には向かず、缶詰加工されるのが一般的である。村山市内の缶詰工場は、佐藤錦の受粉に使われたナポレオンの果実を加工するための工場であった。

[5] 細かく切った 青菜 に大根、人参、しその実などといっしょに樽にいれて漬け込んだ浅漬け。

[6] ナラタケの総称であるサワモダシ、アミタケ、ムキタケなどの複数の雑キノコが入っていた。

[7] 一般的にはエゾニュウと呼ばれるが、秋田では、ニョウサクと呼ばれ、春に採集して皮をむいたものを塩蔵して、冬に戻して調理するのが一般的だという。

[8] 調査を実施した2018年2月の時点では、居酒屋1件とJR駅の蕎麦屋1件の計2店でひっぱりうどんが店のメニューとして出されていた。