納豆は稲ワラで発酵させるつくり方から、培養した菌をふりかけるつくり方ヘと変化し、工業的な納豆生産のみならず、これまで納豆をつくっていた農家での自給的な納豆生産も見られなくなっていった。かつて納豆は、正月のハレの食でもあり、神や仏への供物でもあった。しかし、納豆が用いられた様々な民俗行事はほとんど残っていない。日本では昭和30年代に稲ワラの利用が減少し始め、「ワラの文化」衰退とともに自家製の稲ワラ納豆も消滅してしまった。

もくじ

ハレの食としての納豆

「ハレ」と「ケ」という言葉をご存知だろうか。「ハレ」とは、節目となる特別な日を指す概念である。正月をはじめとして、立春、夏至、秋分、冬至などの二十四節気、また中国の陰陽五行説に由来する人日(じんじつ)、上巳(じょうし)、端午(たんご)、七夕(たなばた)、重陽(ちょうよう)などの季節の節目となる暦のほか、彼岸やお盆などの先祖供養、また、出産、七五三、入学、成人、結婚、還暦、葬式などの通過儀礼となる節目が「ハレ」である。非日常的な行事が行われる「晴れ舞台」となる「ハレ」は、「晴れ着」を着て、ご馳走を口にすることができる日である。一方の「ケ」とは、それ以外の日常を表す言葉である。

納豆は、日常(主にの朝食)食べられる「ケ」の食である。おそらく現在、納豆を「ハレ」の食だという人はいないだろう。しかし、大正の終わりから昭和の初めころの日本の食事を記録した『日本の食生活全集』には、山形県庄内山間地方では「納豆は冬の晴れ食で、とくに正月には欠かせないものである」と記されている(日本の食生活全集山形編集委員会編 1988, p.291)。かつての納豆は、現在とは全く異なる「ハレ」の食として扱われていたようだ。

そこで、民俗行事を記録した文献(※1)から、正月に納豆をつくって食べていた事例を収集し、その傾向を把握することを試みた(表1)。

(※1)検索した文献は、『日本民俗地図II 年中行事2』(国土地理協会)、『日本の歳時習俗』(明玄書房)の全10巻、『日本の食生活全集』(農山漁村文化協会)の全50巻である。

表 1 文献に記された正月の納豆

※リンクをクリックすると、別ウィンドウが開いて「表1」が表示されます

正月の納豆づくり

正月用の納豆をつくることは、「納豆ねせ」、「納豆五日(ごんち)」、「節納豆」、「納豆年取り」、「納豆ねかせ」、「納豆年越し」、「納豆おこし」、「納豆の年夜」、「納豆正月」など、地域によって独自の呼び方が見られる。その中でも、「納豆ねせ」が正月用の納豆をつくる行事の呼称として東北、北関東、新潟の各地で広く使用されていたようである。「ねせ」は、ワラ苞に入れて寝せる(=発酵させる)という意味である。新潟県で使われていた「納豆五日」という地域独特の呼称は、12月25日に納豆をつくるからなのだろうか。

地域によって呼び方は違うが、納豆づくりが正月行事として北日本各地で行われ、特に宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県の5県では、年の暮れに正月用の自家製納豆をつくることが慣わしとなっていたようだ。正月用の納豆をつくるという点に関して、岩手県、秋田県、茨城県は、上記5県と比べて少なく、また青森県と群馬県については検索対象とした文献資料から、正月に納豆をつくるという記述を見つけることができなかった。東北と北関東の各地では、冬季に自家製納豆をつくるのが一般的であったことが『日本の食生活全集』の記述から分かるが、正月に「ハレ」の食として納豆をつくる地域は、東北と北関東の全域ではなかったのかもしれない。また、北日本以外に、飛地的に京都でも正月に納豆をつくる地区があるのが興味深いが、なぜ、その風習が京都の一部地域だけに残っているのかは分からない。

正月用の納豆は12月25日につくる地区が多く、年末の「煤(すす)払い」とセットで行われている事例が7地区で見られ、そのうち4地区では、煤払いを先に済ませて、その後に納豆をつくるといった順序が決まっていた[表1(21, 31, 44, 45)]。正月を迎えるための重要な年中行事として納豆づくりが位置付けられていたことが分かる。

正月の納豆餅と人日の納豆汁

岩手、山形、茨城、新潟、京都の8地区では、年末につくった納豆を納豆餅にして食べる[表1(1, 13, 18, 32, 42, 46-48)]。納豆餅を食べる習慣は東北各地に広がっているので、検索した文献からは見つからなかっただけで、この5県に限ったことではないのかもしれない。東北各地で見られる一般的な納豆餅は、納豆に餅を絡める食べ方である(図1)。一方、京都の納豆餅は、納豆を餅で包む食べ方である(図2)。

https://www.pref.yamagata.jp/purpose/koho/movie-photo/7020026photolib-top.html

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/nattomochi_kyoto.html

新潟県村上市でも京都と同じような食べ方がされていたが[表1(42)]、京都では餅に包む納豆には砂糖を混ぜるが、新潟県村上市では塩で納豆を味付けするという違いが見られた。中村(2016)によると、京都の京北、美山、日吉中部では、現在でも正月三が日に黒砂糖で練った納豆を餅に包んだ納豆餅を食べているという。山形県上山市や茨城県八郷町では、納豆餅は地域の人々にふるまうものとされ、年末年始を地域の人々と共食して祝うための食として重要な意味を持っていたようである[表1(13, 32)]。

また、1月7日の人日の節句における納豆の利用も興味深い。「芹(せり)薺(なずな)御行(ごぎょう)繁縷(はこべら)仏の座(ほとけのざ)菘(すずな)蘿蔔(すずしろ)これぞ七草」という、よく知られた和歌があるが、これらを入れた七草粥を食べて無病息災を祈るのが、今に続く人日の節句の行事である。しかし、雪深い地域では早春に七草を揃えることができないため、干物や保存食を利用することがあり、七草粥の具として納豆を入れたり[表1(6, 16, 32)]、お粥ではなく入手可能な七種の材料を入れた納豆汁を食べたりする[表1(13, 17)]。山形各地では、現在でも人日の節句には納豆汁が食べられている(※2)(図3)。

(※2)農林水産省「うちの郷土料理~次世代につたえたい大切な味~」よりhttps://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/nattojiru_yamagata.html

https://www.pref.yamagata.jp/purpose/koho/movie-photo/7020026photolib-top.html

供物の食としての納豆

年中行事には「神仏への祈り」が根底にあり、たとえば神事では、祈りとともに食材や料理を供え、それを神と人とが共に食べることにより、神の守護を得られると考えられている(江原 2015)。福島県西会津町では「正月用の納豆をつくり、神に供える」とされ[表1(23)]、供物として納豆が利用されていたことが記録されている。

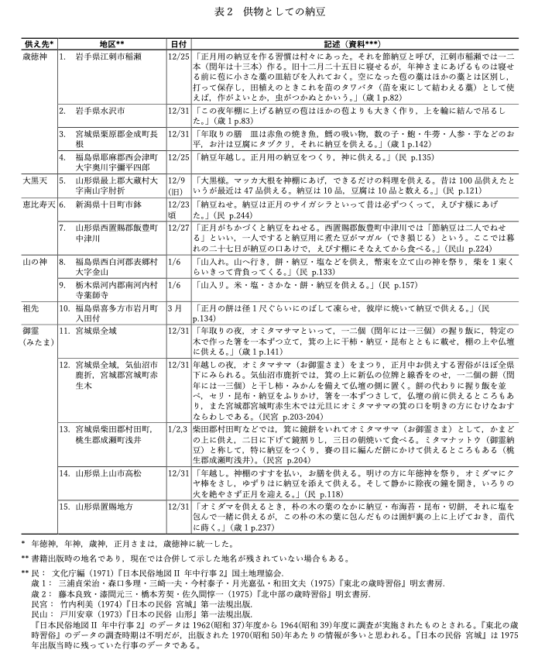

供物として使われる納豆について、正月につくられる納豆と同じく、日本各地の民俗行事を記録した文献(※3)から事例を収集し、その傾向を把握することを試みた(表2)。

(※3)検索した文献は、『日本民俗地図II 年中行事2』(国土地理協会)、『日本の歳時習俗』(明玄書房)の全10巻、『日本の民俗』(第一法規出版)の全47巻である。

表 2 供物としての納豆

※リンクをクリックすると、別ウィンドウが開いて「表2」が表示されます

その結果、納豆は岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県において、「歳徳神(としとくじん)」、「大黒天(大黒さま)」、「恵比寿天(恵比寿さま)」、「山の神」、「ミタマ」への供物として利用されている事例が見られた。

歳徳神は、年徳神、年神、歳神、正月様など、地域よって様々な呼び方があり、厳密には違いがあるのかもしれない。しかし基本的には、幸福をもたらす神とされ、また、農耕の神である稲霊(いなだま)、また祖先の神である祖霊であるとされる(三浦他 1975、p.185)。一年の無事を歳徳神に感謝し、新しい歳徳神を迎えるために、大晦日に「年取り膳」をお供えする[表2(1, 3)]。供えた膳と同じものを家族で食べ、正月の神を迎える。また、岩手県水沢市では、その年の歳徳神が来る恵方に向けて祀る「年棚」に稲ワラ納豆を吊るして供えていた[表2(2)]。

大黒天(大黒様)への供物は、毎年12月9日に「大黒様のお歳夜(としや)」といって、大黒天への感謝と願いを込めた年越しの行事が山形県庄内地方で行われている[表2(5)]。そこでも納豆が供物として用いられていた。記述にある「マッカ大根」とは、⼆股⼤根のことである。言い伝えによると、以下のような理由で大黒様のお歳夜に⼆股⼤根が供えられることになったとされている。

昔、大黒さまが、餅を食べ過ぎて腹痛をおこした。川で下女が大根を洗っているので、その一本を所望すると、これは主人に数えて渡されているのでと、股⼤根の片方を折って差し上げた。⼤⿊さまはそれを食べて腹痛が治った。それで餅を食べるときは必ず大根を食べるものだ。(三浦他 1975, p.180)

東北地方では、12月に入ると各地で大黒天のほか、恵比寿天、山の神などに無事収穫を終えたことを感謝するための「神様の年越し」が各家庭で行われる。恵比寿天への供物として納豆が使われていた地区が山形県大蔵村と新潟県十日町市であった[表2(5, 6)]。山の神に関しては、各地に正月の5日間は山に入ってはならないという禁忌が伝えられており、1月6日になると山に入り、山の神にお供えをする。その年中行事は「山入り」とか「若木迎え」などと称され、福島県表郷村と栃木県南河内村では、山入りの際に納豆が山の神へ供えられた[表2(8, 9)]。また、これらの神事とは別に、福島県喜多方市では、仏事である彼岸に正月に搗いた餅に加えて納豆も一緒に供えていた[表2(11)]。

ミタマと納豆

次に表2の10〜14の事例にあるミタマ(御霊)に供えられる納豆の事例について紹介したい。ミタマは、地域によってオミタマサマ、オミダマサマ、オミタマ、オミダマ、ミタマノモチ、ミタマメシ、ミダマメシ、ニダマメシ、ミタマママなどとの呼び方がある(大本 2015; 小野寺 1970)。 ミタマとは何なのか。『日本民俗大辞典』の「みたまのめし(御霊の飯)」の項では、以下のように説明されている。

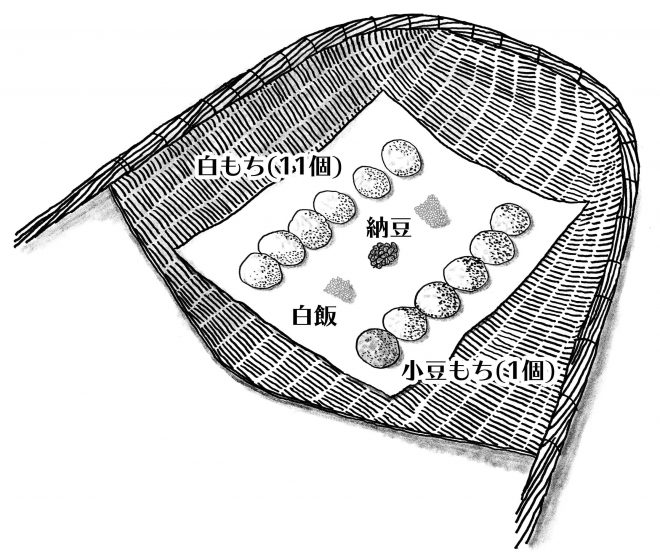

ミタマ祭に供える飯や餅のこと。単にミタマとかミダマなどともいう。ミタマ祭とは年の暮れから正月にかけての時期に、箕の上に握り飯や粢(しとぎ)餅・団子などを並べて供える習わしをいい、こうした行事は宮城・新潟・群馬・茨城・埼玉・長野などの各県に認められる。供える場所は仏壇や神棚、床の間・年神などさまざまである。宮城県桃生郡河南町前谷地ではミタマと称し、家の老女が、年越の晩に箕の中に飯を十二個置いて納豆をのせ、裏座敷に箕の口を北向きに供える。正月か終ると下ろして供え物は流す。宮城県内では箕にあげた飯に麻殻や箸を刺す例も多い。(中略)呼称のミタマは御魂すなわち祖霊と解釈されること、みたまの飯は仏壇に供える例が見られることなどから、年に二度、暮れと盆に実施されたと推測される祖霊祭のうちの一方の、暮れの祖霊祭の姿を示す民俗という理解があり、『枕草子』や『徒然草』記載の魂祭との連続性も指摘されている。また田の神、ひいては年神や先祖神に対する供物であったという見方もある。この供物の背後には、年玉と同じように年神・祖霊とまつり手との間での魂の分配や、共食の観念がうかがえる。(岩崎 2000, p. 610)

上の説明では、供える場所が仏壇であったり、神棚であったり、また供え先が年神、先祖霊、田の神など、ミタマは何のために供える飯なのか、全くわからない。各地の事例を示した表2でも、供え先はさまざまである。宮城県北東部32地区でミタマの調査を実施した小野寺(1970)の結果でも、ミタマを供える場所は、仏壇、仏間、神棚、神棚の端、歳徳神の側、カマ神、座敷、裏座敷、上座敷、床前、土間の臼の上、台所の上、台所の裏、中の間、納屋、納戸など多様であった。小野寺によると、32事例の半数がミタマを仏さまにあげるものと答えているが、ミタマを供えている家でも、何のために供えているのか、はっきりした理由を持っているわけではないと記している。民俗学の分野でもその解釈は定まっていないように思えるが、大本(2015)は、ミタマを新仏(死霊)に供える例はほとんど見られないと述べ、「このみたまの飯といわれているのは、正月に先祖の霊を祀るというよりも、正月のはじまる直前に仏に対して正月期間の飯をまとめて供えて、正月には何もしないという儀礼とみることはできないだろうか」との見解を提示している。

ミタマは、どのような形で神や仏に供えていたのであろうか。文章だけではイメージがつかめないと思うので、1988年11月に宮城県加美郡小野田町で撮影された写真を元に筆者がスケッチしたものを参照してもらいたい(図4)。箕に紙を敷き、その上に白餅が11個と小豆餅1個の計12個の餅が両脇に置かれ、中央には2か所に白飯、その間に納豆が配され、仏壇に供えられている。地域によっては、これらの餅に箸が立てられていることもある。また、閏年には餅の数が12個ではなく13個になる。

小野寺が実施した宮城県の32地区の調査地のうち、箕の上に供物を置く地区が28地区、盆の上が4地区となっており、ほとんどの地区では、箕が用いられていた。供物には必ず餅か飯が入れられ、飯だけが8地区、餅だけが18地区、飯と餅の両方が6地区となっていた。さらに沿岸部を中心に布海苔を供えていたのが13地区、そして内陸部を中心に納豆を供えていたのが8地区であった。論文が掲載された1970(昭和45)年の時点で、調査を実施した32地区のうち、すでに12地区ではミタマの風習が見られないとされる。それから50年以上が経っている現在、ミタマの行事はどれだけ残っているのだろうか。

日本のワラ文化

秋田県八郎潟町では、正月に嫁いだ娘が戻ってきて、婚家に帰るときに納豆をみやげに持たせるといった、家庭の味である自家製納豆を親族で分け合うという風習が見られた[表1(11)]。また、岩手県江刺市では、歳徳神に供える納豆には、苞に小さな藁の皿結びを入れ、その苞のワラは分けて保存しておき、田植えの時に苗を束にして結わえるワラとして使うと虫もつかず豊作になるという、ワラに対する信仰が伝えられていた[表2(1)]。どちらも、正月用に稲ワラで納豆をつくって、食べて、そして願うことにまつわる風習と信仰の事例である。納豆を食べる意味には、神と人との共食、人と人との共食の両方が含まれており、その時に稲ワラでつくったものであるという点が人々にとって大きな意味を持つものであったと考えられる。

稲ワラの利用とその文化を研究する宮崎清は、米の副産物であるワラを活用する文化を「ワラ文化」と称し、収穫後のワラは、細工をしたり、家畜の飼料にしたり、すき込んで肥料にしたり、また燃やして燃料にしたりし、最終的には土に戻って、新たな生命を育てる糧となることから、ワラのなかに稲霊が宿っていると考えられ、常民たちはワラに対して強い信仰を持つようになったと述べる(前掲, p. 188)。上述の歳徳神に供えた納豆の苞のワラを田植えに使い豊作を祈願するという行為は、願いを叶えてくれる力が稲ワラにあると人々に信じられていることの表れなのかもしれない。

稲ワラを用いた納豆づくりは、その出来が稲ワラに付着する枯草菌の種類によって左右されるので、うまく糸が引く納豆ができる時もあれば、失敗することもある。その納豆づくりを日常の夫婦関係や生業と結びつけた俗信も各地で見られる。たとえば、山形県飯豊町では正月の納豆は夫婦二人でつくらなければならず、一人でつくると失敗するとか[表2(7)]、福島県鎌田村では糸引きの良い納豆が出来上がった年は、蚕の出来が良いと予想して喜ぶのだという[表1(30)]。福島の事例は、蚕が出す糸を納豆の糸になぞったものと考えられる。

普段から食べ物を包むためにワラを利用していた人々が、いつの時代か分からないが、そのワラで煮豆を包んで納豆という食べ物をつくり出し、おそらくその時から納豆と稲ワラは一体化し、人々の生活に深く入り込んだ大切な食べ物となった。稲ワラでつくられた納豆は、「ハレ」の食となり、神仏に供えられ、しかもつくる時の稲ワラは信仰の対象にもなった。そのような視点から納豆を見ると、納豆は日本のワラ文化を代表する食として位置付けられる。

稲ワラ利用の衰退

日本では1970年代以降になり、自給用に稲ワラで納豆を生産する地域がほとんど見られなくなった。その原因は、農村部におけるワラ利用の急激な衰退にあると考えられる。三橋(2002)の滋賀県朽木村による調査では、全国的な農業機械化の進展に伴って、村でも1955年以降に動力耕転機が登場し、さらに化学肥料と農薬の使用が始まり、まずは役畜の飼料としてのワラ利用が衰退した。堆厩肥が減少したことで化学肥料への依存を招き、結果として役畜がいなくなり、役畜飼育と堆厩肥に付随していたワラ文化が1960年代前半までに消滅した。そして、1970年代になると、収穫作業にバインダー・コンバインを使用する稲作の機械化が進展したことで、ワラを取り出して利用すること自体が困難となる。最終的に、ワラは無価値なものとして産業廃棄物となった。

東北でも稲ワラの衰退は、滋賀県朽木村と同様のプロセスを辿ったようである。1976年の秋田県広報誌『あきた』の記事では、ワラを使った衣食住の加工品は、明治時代までは自家消費のために作られていて、大正時代に入るとワラ細工が農家の副業として推奨され、冬の農閑期に作ったものを町に持って行って売っていたと記されていた。しかし、そのうちに毛織物やゴムなどのワラ製品の代替品が出てきて、戦後になると農家のワラ利用は大きく減少し、代わって機械化した専門業者が縄や莚(むしろ)を製造販売することになり、さらに農家に家畜がいなくなったので堆肥をつくらなくなり、ワラは農家のもてあましものになったと述べられる(秋田県広報協会 1976)。図5は、日本の農村で稲作の機械化が普及し始めた頃の秋田県の稲ワラ利用を示したデータである。

1975(昭和50)年になると、これまでワラ文化を支えてきた衣食住の加工用に使われるワラの割合は、全体のわずか2.2%にまで落ち込んだことが示されている。加工用の稲ワラは、刈り取り後に十分に乾燥させて(はざかけして)、脱穀したあとのものが使われるが、コンバイン収穫によって、稲ワラの収集が困難になり、それがワラ利用の衰退につながったとされている。

大屋納豆の挑戦

現在は、1970年代とは状況が異なり、各種の稲ワラ収集用の作業機も販売されている。もしかして、東北地方なら現在でも自家製納豆をつくっている人がいるかもしれない。そこで、山形や秋田で納豆生産に携わる方々、そして農文協の編集者に連絡をとり、自家製納豆をつくっている方を探してもらった。残念ながら、納豆をつくっている方は見つけることができなかったが、秋田県庁の方から伝統的な稲ワラ納豆を復活させる取り組みをした地域があるという情報が得られた。そこで、2018(平成30)年2月に東北地方を調査した際に、その地域を訪れることになった。場所は、秋田県横手市大屋地区。そこで生まれ育った元高校教諭で、地元の公民館の指導員である戸田義昭さんから、当地で作られていた「大屋納豆」を復活させようとした試みについての話をうかがった。

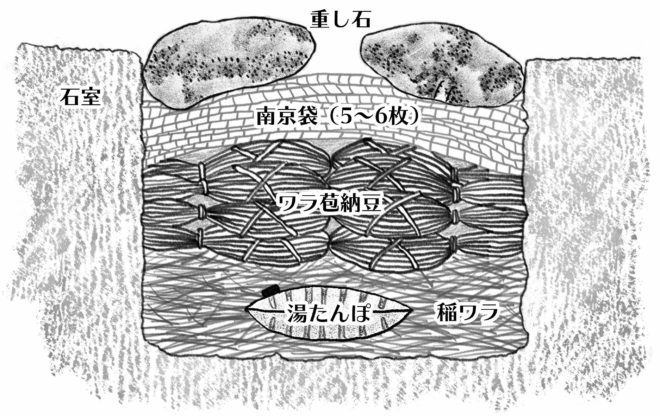

戸田さんの話では、大屋地区の納豆づくりは約200年前までさかのぼることができ、江戸時代から生計の助けとして横手城下町に納豆を売りに行っていたという言い伝えが残っているという。納豆の行商は昭和に入っても代々引き継がれ、最盛期は1935(昭和10)年前後で、当時村内73世帯中、70世帯が納豆を作って行商していたらしい。納豆をつくるのも売るのも女性の仕事であった。ひきわり納豆で、石室に焼き石を埋めて納豆をつくるのが大屋納豆の特徴であったらしい。しかし、火事が頻発するので、ある時期(不明)から焼き石の代わりに湯たんぽを使うことになったという。戸田さんに見せていただいた資料などをもとに、当時の石室をスケッチしてみた(図6)。

納豆は2晩寝かせてつくるので、毎日切れ目なく納豆を生産するために家には石室が2つあり、それらを交互に使いながら生産していた。しかし、1950年代(昭和25〜35年)ごろから農薬を使い始め、稲ワラの入手が困難になったことで納豆づくりが廃れていったという。それでも、数世帯は納豆をつくり続けていたが、1970年代半ばごろを最後に大屋地区の納豆づくりは消滅した。

大屋地区では1950年代がワラ利用の衰退のターニング・ポイントになっており、1970年代に納豆の生産が消滅したことがわかる。ワラ利用が見られなくなった時期は、前節の滋賀県朽木村の事例とほとんど同じである。

大屋納豆の復活は、戸田さんが停年後に地元の公民館の指導員となり、納豆づくりの技術を後世に伝えるために計画したものであった。まずは、納豆生産のための稲ワラを調達するために古代米を無農薬栽培することから始めた(図7)。そして「大屋納豆再生実行委員会」を2007(平成19)年に立ち上げた。

当時すでに80代になっていたかつての納豆生産者の方々を講師として、稲ワラをつかった納豆づくりにチャレンジし、見事、昔ながらの稲ワラをつかった大屋納豆の再現に成功した。ただし、かつて納豆生産者の家にあった石室は残っていないので、発酵させる際には石室の代わりに発泡スチロールの保温箱を用いた。

再現に成功した納豆を大屋地区の振興につなげるため、JR東日本に協力を仰ぎ、2007(平成19)年と2008(平成20)年の2度にわたり、「駅からハイキング」という大屋地区の最寄駅である奥羽本線・柳田駅から地元の公民館まで名所を巡りながら歩くイベントを開催し、そこで大屋納豆を納豆汁として参加者に提供した。順風満帆の復活と思えた大屋納豆であったが、ここで立ちはだかったのが、食品衛生法の壁であった。稲ワラでつくった納豆は、自分たちで食べるのは問題ないが、それを客に売ることはダメだと保健所から通達されたのである。結局、大屋納豆の復活には成功したものの、地域にとってまったく金銭的な利益にはならない納豆を地域振興に結び付けることは難しかった。

古代米の無農薬栽培も中断せざるを得なくなり、2008(平成20)年を最後に、大屋納豆はつくられなくなった。しかし、後世に大屋納豆を伝承するために、納豆の再現記録は、DVD「大屋物語り:昔なつかしい幻の味 秋田・大屋納豆」として記録されている(図8)。

大屋地区で稲ワラ納豆づくりが継続できたならば、かつて見られた納豆を用いた様々な年中行事も復活できた可能性もある。しかし、食品衛生法の壁をクリアし、かつ納豆をつくるための稲ワラを供給し続けることは容易ではない。大屋納豆の事例から、一度失われてしまった稲ワラ納豆とそれに付随するワラ文化の復興は非常に難しいことが分かる。

稲ワラ文化の消滅

本連載第3回の「日本における稲ワラ納豆の消滅」で記したように、1950年代後年(昭和30年代半ば)に納豆製造業が都道府県による許可営業制へと変更になり、稲ワラを菌の供給源とした商業的な納豆生産はほとんど消滅した。次いで、1970年代以降は、農業の機械化と農薬の普及、それに伴う役畜利用の衰退と共に、稲ワラ利用自体が衰退し、自家製の稲ワラ納豆もつくられなくなっていった。1970年代の農業機械化は、米の生産効率および農村の生活向上の目的は達成することができた。しかし、それと引き換えに、これまで各地で連綿と引き継がれてきた様々なワラ文化が消滅してしまった。稲ワラ納豆も、こうした時代の流れで消えてしまったワラ文化の一つであった。

現在、誰も納豆を「ハレ」の食だとは思っていない。今でも地域によっては、正月の歳徳神に供える「年取り膳」や「大黒様のお歳夜」の行事は続いているが、稲ワラを使って自家製納豆をつくる「納豆ねせ」は行われていない。正月に納豆を寝せる行事は、すでに過去のものとなってしまった。

現在、完全に「ケ」の食となった納豆は、安くて、しかも発酵食品なので身体に良い食べ物であるという点だけが注目されるようになった。そして、「ハレ」の食であり、また神仏の供物にもなっていた納豆は、人々の記憶から消し去られようとしている。

【第4回終わり】

写真提供:著者(横山 智)

Learning from the fields(横山智 個人サイト)

教員詳細:横山智(名古屋大学教員プロフィール)

文献

秋田県広報協会 (1976)「稲わらを考える—このかけがえのない資源」『あきた』15(10), 6-9.

岩崎真幸 (2000)「みたまのめし」福田アジオ・神田より子・新谷尚紀・中込睦子・湯川洋司・渡邊欣雄編『日本民俗大辞典 下』吉川弘文館, 610.

江原絢子 (2015)「ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化とその保護と継承」『日本調理科学会誌』48 (4): 92–96.

大本敬久 (2015)「魂祭の歴史と民俗」『国立歴史民俗博物館研究報告』191, 137–79.

小野寺正人 (1970)「宮城県北東部の『ミタマ』の風習について」『日本民俗学』70, 53–60.

戸川安章 (1973)『日本の民俗 山形』第一法規出版.

中村 治 (2016)「雑煮と納豆餅」京都学研究会編『京都を学ぶ【洛北編】—文化資源を発掘する—』ナカニシヤ出版, 200-217.

日本の食生活全集秋田編集委員会編 (1986)『日本の食生活全集5 聞き書 秋田の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集京都編集委員会編 (1985)『日本の食生活全集26 聞き書 京都の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集栃木編集委員会編 (1988)『日本の食生活全集9 聞き書 栃木の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集新潟編集委員会編 (1985)『日本の食生活全集15 聞き書 新潟の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集福島編集委員会編 (1987)『日本の食生活全集7 聞き書 福島の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集宮城編集委員会編 (1990)『日本の食生活全集4 聞き書 宮城の食事』農山漁村文化協会.

日本の食生活全集山形編集委員会編 (1988)『日本の食生活全集6 聞き書 山形の食事』農山漁村文化協会.

藤本良致・漆間元三・橋本芳契・佐久間惇一 (1975)『北中部の歳時習俗』明玄書房.

フーズ・パイオニア編 (1975)『納豆沿革史』全国納豆協同組合連合会.

文化庁編 (1971)『日本民俗地図II 年中行事2』国土地理協会.

三浦貞栄治・森口多理・三崎一夫・今村泰子・月光嘉弘・和田文夫 (1975)『東北の歳時習俗』明玄書房.

三橋源一 (2002)「ワラ文化の衰退からみる技能の考察」『農林業問題研究』145, 227-230.

宮崎 清 (1985)『藁(わら)I』(ものと人間の文化史 55-I)法政大学出版局.