納豆と言えば、誰もが糸引き納豆を思い浮かべる。しかし、納豆と呼ばれる食品には、かつて「豉」とよばれ、現在は「塩辛納豆」と呼ばれるものが生産されている。文献に登場する納豆は、糸引き納豆よりも塩辛納豆のほうが古く、中国から伝えられたとされる。この2つの納豆は、大豆を原料としている点は共通だが、糸引き納豆は枯草菌、塩辛納豆はコウジカビで発酵させた発酵大豆で、つくり方も発酵に使われる菌の種類も全く違う。そして、カビで発酵させた発酵大豆には、日本の塩辛納豆以外に、インドネシアの「テンペ」が知られている。クモノスカビで発酵させたテンペは、インドネシアの納豆と呼ばれることもあるが、テンペは大豆が白い菌糸に覆われ、ブロック形状に固まり、納豆のようなネバネバは全くない。欧米でもテンペは健康食品として注目されている。本章では、カビで大豆を発酵させた「塩辛納豆」と「テンペ」の2つの発酵大豆を取り上げて、枯草菌で大豆を発酵させている納豆と比較してみたい。

もくじ

塩辛納豆(豉)とは何か

塩辛納豆は、蒸したり茹でたりした大豆にコウジカビ(Aspergillus oryzae)をつけて発酵させた後、塩水に浸してから乾燥させた食品である(図1)。日本では、枯草菌で発酵させた糸引き納豆もコウジカビで発酵させた塩辛納豆も同じく「納豆」と呼んでいる。

コウジカビを用いた納豆として、山形県置賜地域に伝わる塩麹納豆を紹介したが、それは納豆菌で発酵させてひき割り納豆をつくった後に、塩と米麹で追加発酵させたものである[1]。したがって、これまで本記事で扱ってきた納豆は、最初に煮豆を納豆菌で発酵するものであった。その点では、最初にコウジカビで発酵させる塩辛納豆はこれまで紹介してきた納豆とは異なる「納豆ではない納豆」である。

塩辛納豆の起源は中国とされる。中国では、大豆を微生物によって発酵させてつくった調味食品を「豉」と総称し、コウジカビ(Aspergillus属)を用いて無塩発酵させたものを「 淡豉 」、そして加塩発酵させたものを「 鹹豉 」と分けて呼ばれている。さらに、四川省ではケカビ(Mucor属)を用いて発酵させた 潼川 豆豉、 永川 豆豉などの豉もつくられている(包 1982; 伊藤ほか1996; 李ほか 1996)。これら中国の豉のうち、日本には奈良時代に鹹豉が入ってきた。唐僧の鑑真(688〜763年)が来朝の際に経典とともに、 甜豉 (鹹豉)を持ち込んだことが、 鑑真 の伝記である『 唐大和上東征伝 』(773年)に記されている(木村 1984)。そして、コウジカビで発酵させた鹹豉が日本では塩辛納豆と呼ばれるようになった。なお、ケカビで発酵した豉は日本では見られない。

飛鳥時代に仏教が伝来し、動物の殺生が禁じられたため、植物タンパク質が豊富な大豆加工食品の塩辛納豆が豆腐などと共に禅寺を中心に伝わった。そして、精進料理として主に塩辛納豆が禅寺の倉庫である 納所 でつくられていたので、納所でつくられていた豆ということで、「納豆」という名前になったという由来が「 本朝食鑑 」(1697年)に記されている(島田1976, pp. 100-102)。

コウジカビと枯草菌

糸引き納豆も「納豆」と呼ばれているが、寺の納所で塩辛納豆と共につくられていたのかは疑問である。なぜなら、糸引き納豆をつくるための枯草菌は、コウジカビでつくる塩辛納豆にとって天敵となるからである[2]。したがって、塩辛納豆と糸引き納豆を同じ納所でつくることは、現実には難しかったのではなかろうか。

コウジカビは、味噌、醤油、酢などの調味料、さらに日本酒、焼酎、みりんなどの酒類の品質を決める重要な役割を担っており、麹づくりには日本独自の様々な工夫がなされていた。麹づくりにおいて、もっとも避けなければならないことは、空気中に飛散している常在細菌である枯草菌に汚染されてしまうことである。枯草菌は芽胞を形成し、様々なストレスに対して耐久性を有している。麹をつくる職人は、こうした枯草菌の特徴を古くから経験上認識していたようで、明治時代の記録によると、 溜 味噌をつくる生産者は、大豆の蒸煮を2度行っていたという(竹内 1988)。これは、休眠中の枯草菌の芽胞を発芽させるために一度熱を加えて放置し、芽胞が発芽した後に再度加熱することにより枯草菌を滅菌させる方法であり、現在行われている「間断殺菌」と呼ばれる処理と同じことをしていたと考えられる。また、麹をつくる季節や温度にも気を使っており、30℃以上になる夏季には枯草菌による汚染が著しいため、かつては麹を仕込みは冬や春の始めに行っていた(伊藤・童 1994)。麹づくりには、様々なノウハウが存在していたことが分かる。

コウジカビで発酵させた塩辛納豆と枯草菌で発酵させた納豆は、発酵させる微生物も生産のプロセスも違う別の発酵大豆である。にもかかわらず、日本では共に納豆と呼ばれてきた点が不思議である。塩辛納豆をつくる過程では枯草菌に汚染されないように努力し、一方の糸引き納豆をつくる過程では積極的に枯草菌をつける努力をしてきた。塩辛納豆と糸引き納豆の2つの納豆において、発酵と腐敗の線引きは、納豆によって異なっているのだ。

塩辛納豆(豉)の衰退

塩辛納豆は、かつて高級な調味料とされ、醬と共に重宝された[3]。醬は室町時代に入ると、醤油や味噌へと発展し、ほぼ消滅したが、塩辛納豆も同じ消滅の道を辿ることになる。江戸時代に記された『和漢三才図会』には、塩辛納豆は調味料として用いられることがなくなったという興味深い文章が残されている。

思うに、豉は食事には常に用いて五味を調和させるものである。わが国でも昔これを用いていた。現今では 未噌 を用いて豉を用いず、醤油を用いて豉汁を用いない。(寺島他編 1991, p. 182)

当時の五味とは、酸味、苦味、甘味、辛味、塩味である。江戸時代になると味噌と醤油が庶民に使われるようになったため、同じコウジカビを使い、かつて調味料として重宝されていた豉は、江戸時代ではすでに使われなくなった。記録として残っているのが、江戸時代の文献であるが、江戸時代以前から塩辛納豆の調味料としての利用は衰退していたのかもしれない。糸引き納豆も、かつては汁に入れたりして、現在の味噌のような調味料的な利用が見られたが、塩辛納豆も同じく味噌と醤油の普及によって利用されなくなったのである。

塩辛納豆は、かつては京都や奈良をはじめとする各地の禅寺でつくられていたが、現在では京都府京都市の大徳寺[4]とその周辺、京都府京田辺市の一休寺[5]、また静岡県浜松市の大福寺[6]でしかつくられていない[7]。浜松では、明治初年にヤマヤ醤油[8]が大福寺の浜名納豆を改良し、「浜納豆」と称して生産を開始したことで、全国に「浜納豆」が知られるようになった(伊藤1976)。現在、日本における塩辛納豆は、一部の禅寺と企業が細々と生産している状況である。

連綿と継承される大徳寺納豆

塩辛納豆は現在に至るまでどのように引き継がれているのだろうか。2019年7月に京都で大徳寺納豆を生産する「大徳寺納豆 本家磯田」[9]を訪ねて、磯田佳宏さん(52歳)にお話を伺った(図2)。

磯田さんの先祖は、播磨国の武士で、大徳寺を開創した 宗峰妙超 (1283-1338年)と共に京都に移住したと伝えられている。現在の佳宏さんの代で18代目となる。京都でも有数の規模を誇る禅宗寺院の大徳寺では、一休さんで有名な一休宗純が大徳寺で修行した際に塩辛納豆をつくり始めたという言い伝えが残っており、それが大徳寺納豆として現在にまで受け継がれている。しかし、実際に一般の人々が入手可能な大徳寺納豆は、大徳寺でつくられた塩辛納豆ではなく、そのつくり方を継承している寺の外の生産者が販売しているものである。磯田佳宏さんによると、2019年の時点で4軒が大徳寺納豆の名で塩辛納豆を生産販売しているという。その内の1軒が「大徳寺納豆 本家磯田」というわけだ。

何百年も続く大徳寺納豆であるが、「大徳寺納豆 本家磯田」がそれを本格的に生業としたのは戦後の祖母の代である。戦前まで、京都市内の御池の街道筋で帯屋を営んでおり、呉服に関係するものを中心にして、塩辛納豆を含めて様々なものを売っていたという。

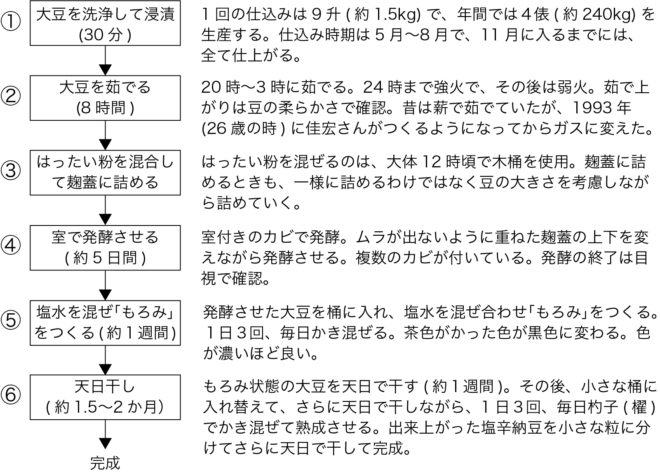

自然の菌だけでつくられる大徳寺納豆

さて、大徳寺納豆の製法であるが、糸引き納豆とは全く違う職人芸的なプロセスでつくられていた。その製法はすでに磯田(2013)によって詳細に示されているので、それを基に磯田さんから聞き取った内容を図3に加えた。基本的には茹でた大豆とはったい粉[10]を混ぜてカビを付けて発酵させた後に塩水を混ぜて「もろみ」に加工し、その後、天日で干しながら熟成させるというプロセスである。

しかし、図3の説明だけでは大徳寺納豆をつくるための苦労をまったく伝えることができない。全てのプロセスが手作業であることは当然であるが、原料の選定にも様々な苦労がある。たとえば、原料の国産大豆が毎年安定して入手できないので、入手できた大豆に応じてプロセスを微妙に変えると言う。現在使っている大豆は、宮城県産の「ミヤギシロメ」であるが、良い原料を集めたからといって、良い大徳寺納豆ができるかというと、そうではないらしい。大豆以外にも、先代はハトムギ混じりのはったい粉を使用していたが、現在は大麦だけのはったい粉を使っているといった具合に、製法の変更で対応できない場合には原料を変更している。バランスが大事なのだという。

大徳寺納豆の製法でもっとも重要なのが、発酵の工程③と④である。その重要な工程において、室に付いている自然の菌だけで煮豆にカビを付けていることが「大徳寺納豆 本家磯田」の大徳寺納豆の特徴である(図4)。

日本には、醤油、味噌、清酒や酢など、コウジカビを用いた発酵食品が数多く生産されているが、 種麹 は、種麹屋(もやし屋)から購入したものをふりかけて発酵させているのが通常のつくり方である。種麹は、味噌・醤油用、酒造用、焼酎用など、用途によって異なる。現在つくられている塩辛納豆も、大福寺とヤマヤ醤油でつくられている浜納豆も、発酵時に種麹をふりかけている(近・伊藤 1974)。そして、京都府京田辺市の一休寺でつくられている一休寺納豆もWebページでは「蒸した大豆とはったい粉に麹をよくかき混ぜて麹蓋に入れ、二日間、麹室に置きます」と書かれている[11]。発酵食品の生産プロセスにおいて最も重要な発酵の工程においては、製品の品質を一定に保つために、特定の菌が発酵を支配するように市販の種麹を使うのが普通である。それでも、近・伊藤(1974)によると、浜納豆の微生物分析結果では、発酵を支配するコウジカビ以外に様々な細菌やカビが検出されている。

大徳寺納豆の生産では、種麹をふりかけずに、室付きの自然の菌だけで煮豆を発酵させているので、発酵のコントロールは極めて難しい。煮豆を室の土間で発酵させる5日間の工程④は、最も重要な生産プロセスである(図5)。室を30℃ぐらいで湿度70〜80%程度に保つために、その日の天候を見ながら、室の環境を加湿器などで調整し、コウジカビの発育を見ながら麹蓋の上下を変える。

このようにして発酵させた煮豆には、びっしりとカビが生える。残念ながら、調査の時には、カビが生えている状態を見ることができなかったが、磯田さんによると、出来上がりの状態で、黒、灰色、白などの複数の色のカビが生えているという。もちろん、様々な種類のカビがあっても、カビの生え方で正しく発酵されているかどうかを判断するための基準は代々受け継がれているという。そこが職人技である。

大徳寺納豆は、コウジカビのAspergillus oryzaeだけで発酵させているわけではなく、種麹をふりかけて発酵させる他の塩辛納豆とは明らかに違う菌叢でつくられているようだ。おそらく、それが大徳寺納豆独特の風味を醸し出しているのであろう。磯田さんから聞いた話では、かつて室を掃除したことがあって、その時は麹のあがり(発酵)が悪くなったことがあったらしい。それ以降、室に棲みついている菌叢を大きく変えるような、大がかりな掃除をするのはやめたという。

カビを付けて発酵させた後は、塩水を混ぜて「もろみ」をつくって、室の中で1週間、毎日3回かき混ぜながら熟成させる工程⑤へと移る。大豆の色が茶色から黒色に変わっていく(図6)。

その後、天日干しの熟成工程⑥になる(図7)。

毎日、杓子( 櫂 ) でかき混ぜることによって、均等に大豆を熟成させるようにしなければならない。しかし、この作業は天気との闘いである。日照りが続くと、上層部の大豆だけがすぐに熟成してしまい、雨が続くと混ぜることができずに仕上がりにムラが生じる。味噌のように何年も熟成させる発酵大豆と違って、2か月という短期間の熟成で製品の善し悪しが決まるので、日々の管理が出来具合に大きく影響される。

アジア納豆のような大徳寺納豆

「大徳寺納豆 本家磯田」で見た大徳寺納豆の生産は、現在の工業化された日本の糸引き納豆の生産とは全く異なっていた。調査を行う前までは、現在の日本において、室付きの自然の菌だけで、しかも日々の天候を気にしながら臨機応変に対応して生産する大豆発酵食品が残っているとは思っていなかった。私は何百年もこのような職人芸的な大徳寺納豆の生産プロセスが現在にまで受け継がれていることに感動すら覚えた。

磯田さん曰く、「変化する要素がありすぎて、何が悪いのか絞りきれない。与えられた環境で、いかにつくるのかが大事です。天気と闘っても勝てないので、雨でも晴れでも、ありがたいという気持ちを持ってつくっています。要する修行ですね…」と述べる。大徳寺納豆の生産が修行のようだと言いながら、私にはコントロールできない自然を相手に納得のいく大徳寺納豆をつくることを楽しんでいるようにも思えた。アジア納豆の生産も全くマニュアル化されておらず、生産者が日々の努力で、少しでも美味しいものをつくるために菌の供給源となる植物を選択したり、生産の道具やプロセスを改善したりしており、大徳寺納豆はアジア納豆のようである。

また、大徳寺納豆は「五味を有す」と磯田さんはいう。それは、「食べる」ものではなく「味わう」もので、口に一粒を含めば、酸味、苦味、甘味、辛味、塩味の五味を味わうことができる(図8)。

現在、塩辛納豆は、ご飯やお粥に添えたり、お酒のつまみとするのが通常の食べ方であるが、お茶漬けにしたり、味噌汁に入れたり、また炒め物や和え物などに混ぜるなど、調味料的に利用することで、料理がさらに美味しくなる。そして、「大徳寺納豆 本家磯田」では、大徳寺納豆を混ぜた 干菓子 を販売しており、その利用は、糸引き納豆よりも多様である。現在は、ほとんど忘れ去られてしまった塩辛納豆だが、伝統的な和食として、これからも連綿と伝えていきたい食材である。

カビでつくる納豆「テンペ」

塩辛納豆以外に枯草菌ではなくカビで大豆を発酵させた食品として、インドネシアのジャワ島でつくられている「テンペ」を挙げることができる。テンペの生産に使われるのは、クモノスカビ(Rhizopus属)である。テンペは、固められたブロック形状で、糸引きも臭いもなく、クセがない淡白な味の発酵大豆である(図9)。インドネシアでは、そのまま食べることはなく、油で揚げたり、炒めたりして調理するのが一般的である。

テンペの起源は特定されていないが、数百年前に中部ジャワあたりで発祥し、最初に文献に登場したのは1815年に刊行されたジャワの歴史書『Serat Centhini』だとされている(Shurtleef and Aoyagi 1985, p. 145)。その後、ジャワ人がインドネシア各地に移住する過程で、テンペもその先々へ持ち込まれ、ジャワ島を中心にインドネシア各地にテンペが広まっていった。

インドネシア以外でも健康食品として注目されており、大量生産された商品が日本や欧米でも販売されていることもあり、微生物学および栄養学の分野での研究蓄積は多い。しかし、インドネシアでのテンペ生産と流通、および生産者に関する研究は非常に少ない。そこで、2018年3月に、中部ジャワのジョグジャカルタにあるガジャマダ大学の協力を得て、ジョグジャカルタ特別州の市場5か所(Kolombo, Kranggan, Sentul, Imogili, Siluk)とテンペ生産現場6か所を調査した。また、世界各地で酒や発酵食品の研究を実施した吉田集而による1980年代のインドネシアのテンペ生産の報告(吉田 1983, 1990)をもとに、当時のテンペの生産と現在の生産を比較してみたい。

ジョグジャカルタのテンペ生産

ジョグジャカルタの市場では、プラスチックの袋に包まれたテンペ、バナナの葉で包まれたテンペ、おからを原料としたテンペ・ゲンブス(Tempe Gembus)、薄く平たくした大豆をバナナの葉で包んで発酵させたテンペ・メンドアン(Tempe Mendoan)など、様々なテンペが販売されていた(図10)。

また、郊外に位置するイモギリの市場では、原料がダイズではなくライマメ(Phaseolus lunatus)でつくられたテンペ・コロ(Tempe Koro)が販売されていた。現地の人たちは、大豆のテンペよりも美味しいと評する(図11)。

吉田(1990)によると、ジャワでは12種ものマメでテンペがつくられているとされるが、今回の市場調査で確認できたのは、ダイズとライマメのテンペだけであった。ただし、ジョグジャカルタの市場での聞き取りでは、ハッショウマメ(Mucuna pruriens)を原料としたテンペ・べングク(Tempe Benguk)もつくられているという。

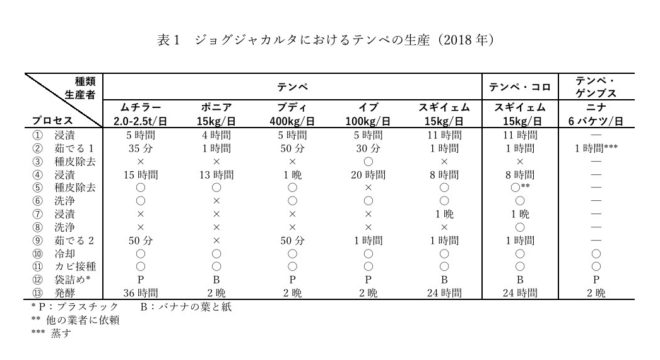

ジョグジャカルタのテンペのつくり方を表1にまとめた。

おからを原料とするテンペ・ゲンブスをつくるニナさん(25歳)以外は、大豆を茹でて、種皮を除去し、カビを接種して発酵させるという大枠の生産工程は同じである。また、ライマメでつくるテンペ・コロの生産も大豆のテンペとほとんど差がなく、洗浄の工程⑧が追加されているだけである。

ここで注目したいのは、クモノスカビを接種する⑪の工程である。調査地のジョグジャカルタの全てのテンペ生産者は、市販されているテンペ用の種菌であるラギ・テンペ(Ragi Tempe)を使用していた(図12)。

かつて、インドネシアのテンペは、ワル(Waru)と呼ばれるオオハマボウ(Hibiscus tiliaceus)やジャティ(Jati)と呼ばれるチーク(Tectona grandis)の葉に付着するクモノスカビを使って煮豆を発酵させていた(吉田 1990)。しかし、ジョグジャカルタでは、すでに植物の葉を使ったテンペの生産は行われていなかった。

大規模生産者のムチラーさん(63歳)は、1980年代中盤にオオハマボウから市販のラギ・テンペに切り替えたという。また、中規模生産者のブディさん(46歳)は、1996年から生産を始めた時からラギを使ってテンペをつくっていた。同じく中規模生産者のイブさん(41歳)の場合、先代の父はオオハマボウを使ってテンペをつくっていたことを覚えていると述べる。しかし、イブさんが中学生だった1990年頃に、オオハマボウからラギ・テンペに変更したと言う。そして、小規模生産者のポニアさん(71歳)とスギイェムさん(53歳)は、1990年代中頃にオオハマボウから市販のラギ・テンペに切り替えた。

菌の供給源が植物のオオハマボウから市販のラギ・テンペに変わった時期は、生産者によって異なるが、ジョグジャカルタでは1980年代中ごろから90年代中ごろの約10年の間に切り替わったと考えられる。ただし、オオハマボウの葉を使用していた時も、アジア納豆のように生産者が植物の葉を採取していたわけではなく、葉は市場で購入していたという。しかし、私がジョグジャカルで調査を行った2018年には、どの市場でもオオハマボウの葉は販売されていなかった。

生産者によるテンペの生産プロセスの違い

テンペの生産は、発酵に関してはラギ・テンペを用いているが、表1を見ても分かるように生産者の規模によって生産プロセスに多少の違いが生じていた。たとえば、大規模生産者のムチラーさんは、前工程であるプロセス⑪までを自宅に併設する大きな工場で行い(図13)、その後の工程である袋詰めと発酵は別工場で行っていた(図14)。

ムチラーさんは、1980年からテンペを生産し始め、現在ではジョグジャカルタでは最大規模のテンペ生産者で、10名の従業員を雇っている。また、400kg/日のテンペを生産する中規模生産者のブディさんの工場では、ブディさん夫妻以外に労働者3名が働いていた(図15)。

一方、22kg/日のテンペを生産する小規模生産者のポニアさんは、夫だけがテンペを生産しており、それを妻が市場で販売している。朝4時に夫がダイズの種皮を足で踏みながら除去する工程⑤を始めると、妻は市場にテンペを売りに行く。夫は種皮除去を終えて冷やしたあとに、ラギを接種した煮豆をバナナの葉に包む作業⑫を朝6時頃から始める(図16)。

市場でテンペを売る妻は、朝10時に家に戻り、夫と共にバナナの葉に煮豆を包む作業を手伝う。煮豆をバナナの葉に包む作業⑫は、13時まで続く。朝の4時から、昼過ぎの13時までテンペの生産と販売を夫婦だけでこなすポニアさんのテンペの生産プロセスを見ると、他の生産者が行っている2回目の大豆を茹でる工程⑨が省かれていた。

中規模生産者のブディさんも、燃料コストを抑えるために、大豆を茹でるのを1回だけにすることがあると述べる。大豆を茹でる回数を1回にしても2回目にしても、テンペの味そのものは変わりないが、賞味期限が変わるという。大豆を1回しか茹でないテンペは日持ちが悪く1〜2日しか持たないが、2回茹でたテンペは4〜5日は持つという。したがって、燃料で使う薪が不足しない限り、かならず大豆を2回煮煮する。工程の単純化は、労働力に大きく規定され、さらに燃料コストとの兼ね合いもあるようである。

生産者の規模によるテンペ生産の違いは、発酵時に使う材料の違いにも現れていた。表1に示すように、中・大規模生産者は、自らのブランド名がプリントされたプラスチックの袋を用いて発酵を行う。

プラスチックの袋には通気用の穴が開いていて、袋の大きさは生産者によって様々である。たとえば、大規模生産者のムチラーさんは、200g、600g、800gの3種類の袋、中規模生産者のイブさんは、200g、350g、450gの3種類の袋を業者に発注して、使い分けながら発酵させていた。中・大規模生産者の工場では、煮豆にラギ・テンペをふりかけて袋に詰めた後は、工場内の棚に並べて発酵させる(図17)。

しかし、小規模生産者は、図16に示したようにバナナの葉と紙(古紙)を用いて煮豆を発酵させており、バナナに包んだ後は、カゴに入れて発酵させるので、棚のような設備はない。利用するバナナの葉は市場で売っており(図18)、ポニアさんは毎日60枚(90,000ルピア、以下Rp.)のバナナの葉を購入している。

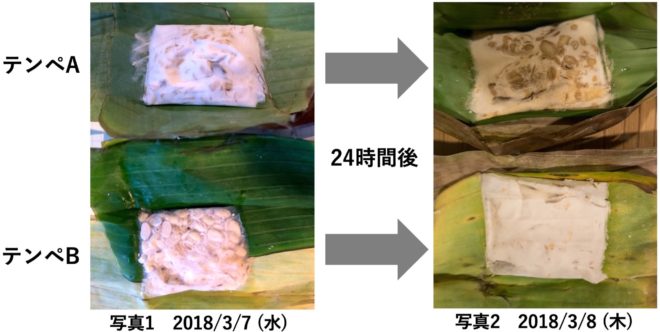

テンペの食べ頃

テンペは、常温ではすぐに発酵が進み、食べ頃を過ぎると大豆が黒く変色して味が落ちてしまう。ジョグジャカルタの市場で売られているテンペは、常温で売られており、冷蔵庫で保管されていない。したがって、生産者と販売者の両方が、発酵をコントロールしながら販売する必要がある。

テンペは1日で、どのぐらい発酵が進むのか、ジョグジャカルタでの調査中に確かめてみた。2018年3月7日(水)に訪れた市場で、図19に示す「RABU(水曜日)」のラベルが付いている右側のテンペAと「KAMIS(木曜日)」のラベルが付いている左側のテンペBを購入した。購入した日の状態とその翌日の状態を図20に示す。

「RABU(水曜日)」のテンペAは、購入した水曜日は食べ頃であったが、翌日には発酵が進んで豆が黒くなってしまった。他方、「KAMIS(木曜日)」のテンペBは、購入した日はカビの生育が進んでいない状態であったが、翌日にはちょうど食べ頃になった。

発酵食品にとって、発酵させる時間は非常に重要であるにもかかわらず、表1に示したように、各生産者の発酵時間は、24時間、36時間、48時間(2晩)とバラバラであった。ジョグジャカルタの生産者は、食べ頃をパッケージに表示するか、市場の小売人に伝える。小売人は、販売当日が食べ頃のテンペ、次の日が食べ頃のテンペを把握しており、消費者は、いつ食べるのかを小売人に伝えて、食べ頃のテンペを購入していく。

これは、廃棄をできるだけ少なくする試みと捉えられるが、裏返せば、インドネシアではテンペ流通のコールドチェーンが進んでいないということである。生産者と小売人が努力しても、どうしても食べ頃を過ぎてしまったテンペは出てしまうので、発酵が進みすぎたテンペは、無料で配ったりしている。大規模生産者のムチラーさんは、社会施設に寄贈することもあるという。多少発酵が進みすぎても、スープに入れたりして食べれば全く問題ないという。

おからでつくるテンペ・ゲンブス

ジョグジャカルタのテンペ調査の最後に、大豆ではなくおからでつくるテンペ・ゲンブスの生産現場を訪れた。そこは、ジョグジャカルタ市の中心部から5kmほど北に位置するバントゥル県セウォン郡で10軒の豆腐工場が集まって立地している地区である。現地でテンペ・ゲンブスの生産について尋ねると、ニナさんの家を紹介してくれた。

ニナさんは、3年前からテンペ・ゲンブスをつくり始めたばかりだという。ニナさんの夫もジョグジャカルタ市内のテンペ工場に勤務しており、この世帯は、テンペだけで生計を立てている。表1に示すようにテンペ・ゲンブスの生産は通常のテンペの生産と比較するとかなり簡単である。おからを乾燥させ、1時間ほど蒸した後に冷まして、ラギ・テンペをふりかけて、袋詰めして2晩寝かせるだけである(図21)。大豆のテンペと比べると味は落ちるが、価格も1/5ほどで非常に安い。その生産に大がかりな設備は不要で、ガスと大きな蒸し器、そして発酵させるスペースだけあればよい。

ニナさんの家の隣には、豆腐工場が立地していた。テンペ・ゲンブスの原料であるおからは、豆腐の生産過程で出てくるものなので、原料近くにテンペ・ゲンブスの生産者が住むという特徴がみられる(図22)。

この豆腐工場は、ニナさんの兄が営んでおり、毎日、バケツ6杯分のおからを使用して540 袋のテンペ・ゲンブスを生産している。テンペ・ゲンブスの生産は、資本よりは地理的な立地が生産に参入する要件となっているようだ。ニナさんは、1袋Rp.400で仲買人に販売しており、おからの原価やガス代などを差し引くと、約Rp.17,000/日(約1,200〜1,300円)ぐらいの収益をあげている。副業としては悪くない収入である。

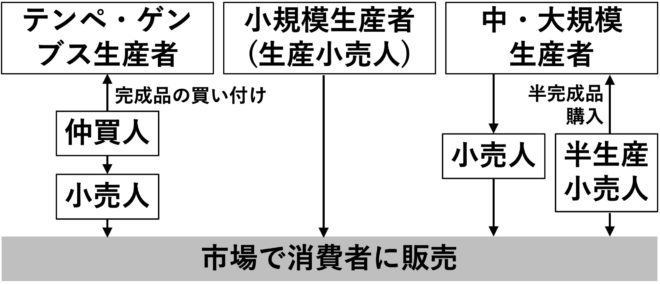

複雑なテンペ生産分業と流通

ジョグジャカルタのテンペの生産と流通は、日本の納豆ともアジア納豆とも違う、非常に複雑な構造を呈していた。特に、生産者でもあり小売人でもある「半生産小売人」の存在は、インドネシア特有だと思われる。「半生産小売人」は、私の造語である。テンペの生産だけを担うのは「生産者」、生産したテンペを自ら消費者に売るのが「生産小売人」、そしてテンペ生産者や仲買人から完成品のテンペを購入して消費者に売るのが「小売人」だとしたら、「半生産小売人」とは、カビ接種の工程⑪が終わった段階の半完成品テンペを購入して、自宅でプラスチックの袋やバナナの葉に詰めて1〜2日間発酵させて、消費者に売る小売人である。

私が大規模生産者のムチラーさんの袋詰めと発酵を行う工場を調査したわずか1時間の間だけで、3人もの「半生産小売人」が半完成品テンペを購入しに来た。最初に工場を訪れた女性は、38kgもの半完成品テンペを購入した(図23)。

ムチラーさんは、希望するのならブランド名がプリントされたプラスチックの袋も無料で半生産小売人に分け与える。その半生産小売人は、何十枚ものプラスチックの袋を持って帰り、自宅で発酵させたテンペをスレマン県デポック郡の市場で売るのだという。38kgという量は、小規模生産者の生産量よりも多い。次に買いに来た男性は20kgの半完成品テンペを購入していった。そして3人目に来た女性はわずか6kgの半完成品テンペを購入していったが、プラスチックの袋は持って帰らなかった。市場ではバナナの葉で包んだテンペを売るのだという。6kgで80個のバナナの小さな包みのテンペを80個つくれるのだという。「半生産小売人」は、一手間かける労働力と自宅に発酵させるスペースがあれば、完成品のテンペを仕入れて売る「小売人」よりも利益をあげることができるという。

このようなテンペの複雑な流通は、図24のように示すことができる。

まず、テンペ・ゲンブスの生産者は、多量のテンペを毎日生産するが、それを自ら市場に持っていくための輸送手段を所有していない。したがって、トラックで自宅に買い取りに来る仲買人にテンペ・ゲンブスを売る。仲買人は各市場の小売人に買い取ったテンペ・ゲンブスを売る。次に、小規模生産者は、生産したテンペをバイクで市場に運んで自ら販売する。すなわち、生産小売人である。バイクで運べる量は限られているので、少量しか生産しない。最後に、中・大規模生産者は、トラックを所有しており、自ら各市場を回って小売人にテンペを販売する。よって仲買人を介さない。また、半完成品のテンペを工場に買いに来る半生産小売人に販売することもある。

小規模生産者である生産小売人は、近くの市場に販売スペースを借りており、毎日、決まった場所で販売している。ポニアさんの場合は、ジョグジャカルタ市内のコロンボ市場でRp.7,000/日で販売スペースを借りていた(図25)。一方、中・大規模生産者は、自ら小売りはせずに、決まった市場の決まった小売人にテンペを販売しており、生産者ごとに市場のテリトリーが大体決まっているという。

テンペ生産と納豆生産の比較と今後の展開

インドネシアのジョグジャカルタでの調査では、植物の葉を用いた伝統的なテンペ生産は全く見られず、また発酵の際にもバナナの葉ではなくプラスチックの袋を用いた発酵が一般的になっていた。吉田(1983)によると、首都のジャカルタでは1980年代にはオオハマボウの葉ではなく、ラギ・テンペを用いた発酵が行われており、「コウジ(ラギ)をつくるようになったのは、あたらしいことであると考えられる。現在でも中部ジャワではコウジをつくる…」と記されている。しかし、中部ジャワのジョグジャカルタでは、大規模生産者のムチラーさんが1980年代中盤には市販のラギ・テンペを使っており、ジャカルタがラギ・テンペを使い始めた時期とそれほどの時間差がなかった事が分かる。また、吉田(1983)はジャカルタで発酵の際にプラスチックの袋が利用され出したのが1965年ごろからと記されていたが、ジョグジャカルタでは、調査を行った生産者でプラスチックの袋を用いていたのは中・大規模生産者だけで、いずれも1980年代からテンペの生産を始めた生産者であったため、生産を開始したときからプラスチックの袋を利用していた。したがって、ジョグジャカルタでいつからプラスチックが用いられたのか分からなかった。

小規模生産者の場合、現在でも発酵の際にはバナナの葉を用いており、完全にプラスチックの袋に置きかわったとは言えない。しかし、バナナの葉はクモノスカビの供給源ではない。本来は、オオハマボウやチークの葉に包んで発酵させるのである。バナナの葉は包む用途で使われているだけで、発酵は培養したラギ・テンペに頼っている。これは、日本の納豆でたとえると、培養した納豆菌をふりかけた煮豆をワラ苞に入れるようなものだ。菌は培養した納豆菌から供給され、ワラ苞はあくまでも発酵容器に過ぎない。テンペ生産者は、プラスチックの袋でつくったテンペもバナナの葉でつくったテンペも、味は同じだと言う。

日本の納豆は、商業的生産の増大に伴い、稲ワラを利用する菌の接種方法から、人工的に培養した菌をスターターとする方法へと変化し、1960年代には完全に工業的な生産へと移行した。同様の変化は、インドネシアのテンペにも当てはまるようだ。ジョグジャカルタでは、その変化が、1980年代から90年代にかけて起こった。また、アジアやヒマラヤでは、現在でも自家生産の納豆が見られるが、テンペの起源地とされる中部ジャワのジョグジャカルタ周辺では、自家生産は完全に途絶えている。この状況も日本の納豆生産が稲ワラから培養した菌を使うようになった1950〜60年代の状況に似ている。日本の納豆とインドネシアのテンペという全く違う2つの発酵大豆を比較してみると、インドネシアのテンペは、約20〜30年ほど遅れて日本の納豆と同じような変化を辿っていることに気が付く。これから、インドネシアの食品流通におけるコールドチェーンが進展したら、生産の再編が起こり、小規模生産者の淘汰などにつながっていくのかもれない。

【第10回終わり】

【お知らせ】

いつもご愛読いただきありがとうございます。本連載は今回で終了とさせていただき、さらに内容を加えて、2021年春頃に単行本として発売予定です。

楽しみにお待ちいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。(「のう地」編集部)

写真提供:著者(横山 智)

Learning from the fields(横山智 個人サイト)

教員詳細:横山智(名古屋大学教員プロフィール)

文献

磯田佳宏 (2013)「麹蓋製麹法の大徳寺納豆:京都府・大徳寺納豆本家磯田」農山漁村文化協会編『地域食材大百科 第10巻 こうじ,味噌,醤油,納豆,テンペ』農山漁村文化協会, 351–355.

伊藤 寛 (1976) 「浜納豆」『日本釀造協會雜誌』71(3), 173-76.

伊藤 寛・童 江明(1994)「味噌, 醤油の微生物」『日本食品微生物学会雑誌』11(3), 151-157.

伊藤寛・童江明・李幼筠 (1996)「中国の豆豉(糸引納豆から粒味噌まで)1」『味噌の科学と技術』44(7), 216-21.

木村 晟(1984)「『唐大和上東征伝』の解読本文」『駒澤大學文學部研究紀要』42, 63-117.

近 雅代・伊藤 寛 (1974) 「浜納豆に関する研究 (第2報)」『家政学雑誌』25(1), 21-26.

島田勇雄訳注(1975)『本朝食鑑(東洋文庫296)』平凡社.

竹内徳男(1988)「豆味噌の製造と品質特性」『日本醸造協会誌』83(2), 105-111.

寺島良安編・島田勇雄・竹島敦夫・樋口元巳訳注(1991)『和解三才図会18(東洋文庫532)』平凡社

包 啓安(1982)「醤と醤油の淵源とその生産技術について (1)」『日本釀造協會雜誌』77(6), 365–71.

吉田集而 (1983) 「カビがつくる食べもの—インドネシアの醗酵食品」『季刊民族学』7(3), 98-107.

吉田集而 (1990)「カビと豆のフシギな関係」『季刊民族学』14(4), 102-11

李幼筠・呉傳茂・呉周和・宋鋼・伊藤寛 (1996)「中国の豆豉(糸引納豆から粒味噌まで)2」『味噌の科学と技術』44(8), 244-50.

Shurtleef, W. and Aoyagi, A. (1985) The Book of Tempeh: A Superfood from Indonesia (2nd Edition). Harper & Row Publishers.

脚註

[1]のう地「アジア・ニッポン納豆の旅:第7回 東北の調味料納豆(http://knowchi.jp/archives/1272)

[2]のう地「アジア・ニッポン納豆の旅:第8回 東南アジアの調味料納豆(http://knowchi.jp/archives/1329)

[3]のう地「アジア・ニッポン納豆の旅:第6回 日本の発酵大豆とご飯にかける納豆(http://knowchi.jp/archives/1182)

[4]大徳寺(http://www.rinnou.net/cont_03/07daitoku/)

[5]一休寺(http://www.ikkyuji.org/)

[6]大福寺(http://daifukuji.jp/)

[7]最近まで浜松市の法林寺でも法林寺納豆と称される塩辛納豆がつくられていたが2016年を最後にその生産が中止された。

[8]ヤマヤ醤油有限会社(https://ymy.co.jp/)

[9]大徳寺納豆 本家磯田(https://www.honke-isoda.com/)

[10]はったい粉は、大麦やハダカムギを炒って石臼などで挽いた粉の総称。

[11]一休寺納豆(http://www.ikkyuji.org/omiyage/omiyage_nattou.html)