『納豆の起源』(NHKブックス)などの著作で知られる、横山智さん(名古屋大学大学院環境学研究科 社会環境学専攻 教授)の新連載がスタートします。

東南アジアからヒマラヤまで、広範な地域に「納豆食文化」があることを明らかにした前著を経て、納豆研究はついに日本へ。納豆は日本だけの伝統食ではない!? ご飯にかけない納豆がある!? フィールドワークから明らかになる「アジア納豆」「ニッポン納豆」の豊かな世界をひもときます。

もくじ

発酵研究の歴史

発酵という生化学的プロセスが、解明されたのは、意外と新しい。それはワインの研究から始まった。ヨーロッパでワイン製造業が成長するとともに、その原理を明らかにして、より美味しいワインを安定的に生産したいという要求が高まってきたことが研究の発端であった。

18世紀末に「近代化学の父」と称されるアントワーヌ・ラヴォアジエによって、糖が二酸化炭素とアルコールに分解されるというアルコール発酵のプロセスが化学的に説明された。19世紀初期にはジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサックらによって、アルコール発酵の化学式がつくられた。しかし、この時点では、糖が何によって二酸化炭素とアルコールに分解されるのか解明できておらず、多くの学者の間で論争が繰り返された。

この論争に終止符を打ったのが、19世紀中期に微生物の作用によって発酵がおこることを明らかにしたルイ・パスツールであった。パスツールは、微生物の一種である酵母の作用によって、糖からアルコールと炭酸ガスが生成することを証明した。またアルコール発酵だけではなく、乳酸菌によって糖から乳酸が生成される乳酸発酵、酢酸菌によってエチルアルコールから酢酸が生成される酢酸発酵などの研究を通じて、それぞれ固有の微生物の働きによって発酵が生じることを解明したのであった。

それまで、我々の先祖は存在も実体も知られていなかった酵素や菌を日常的に利用していた。日本では、酒、酢、みそ、しょうゆ、納豆、ナレズシなど、そして欧米では、ビール、ワイン、チーズ、バター、ヨーグルトなどの発酵食品の製法が太古の昔から受け継がれてきた。微生物学の知識もなく、生化学分析も行われていなかった時代から、発酵食品をつくるために適した品質の米、麦、ブドウ、大豆、魚、動物の乳などの材料を選別し、それらを発酵させるための菌株を選定し、さらに発酵させる道具や場所に気を使い、温度や水素イオン濃度などを管理し、良質の発酵食品を作り続けてきたのである。発酵食品を永年の経験だけを頼りにつくり続けてきた先祖の実践は、まさに驚嘆に値する。

納豆研究の幕開けと日本の納豆

生化学と微生物学の研究が進展するにつれ、発酵メカニズムのベールが次々に剥がされ、日本の伝統食である納豆をつくる菌の性質も解明された。それは、パスツールによって解明された発酵のメカニズムから、わずか半世紀後のことであった。

稲ワラでつくられた納豆から菌をはじめて分離したのは1894(明治27)年、農科大学(現東京大学農学部)の矢部規矩治であった(矢部 1894)。矢部は、日本で初めて納豆の菌の研究を行っただけでなく、清酒のもろみから清酒酵母を分離したことでも知られている(柳沢 1997)。その後、1905(明治38)年に農科大学の澤村眞が同じく納豆から菌を分離し(Sawamura 1906)、その菌は新種の「納豆菌」であるとして、Bacillus natto SAWANURAと名付けた(木村・久保 2011)。納豆菌は、大豆のタンパク質、糖質、脂質などを分解して酵素を生成することで、繁殖しつづけることができるが、栄養が得られない環境になると、子孫を残すために胞子を形成する。この胞子は熱に強く、過酷な環境でも生き延びることができる。こうした胞子形成能をもつ菌は、枯草菌(Bacillus subtilis)の特徴である。納豆菌も胞子を形成するが、糸を引くネバネバの物質(グルタミン酸ポリマー,poly-γ-glutamic acid:γPGA)を生成する点で従来の枯草菌の特徴とは異なるので新種の菌と考えられた。しかし、納豆菌以外の枯草菌でもγPGAが生成されることが分かり、現在、納豆菌と命名されたB. natto SAWANURAは、枯草菌B. subtilisと分類学的には同一とみなされている(木内・三星 2008)。したがって、微生物分類上に「納豆菌」と呼ばれる種は正式には存在しない。

にもかかわらず、日本では「納豆菌」という呼称が未だに使われているのには訳がある。それは、日本の糸引き納豆は、枯草菌ならどれでも良いわけではないからである。現在、日本の糸引き納豆の製造に適している枯草菌は極めて限られている。γPGAの生産能力が高く(糸引きが強く)、煮豆を納豆に変えるのに適した特定の枯草菌の亜種Bacillus subtilis subsp. subtilsに含まれる系統である。これを、業界では「納豆菌」と称しているのである(木村・久保 2011、 高尾 1990)。

現在の日本では、もともと稲ワラでつくられていた納豆から菌を分離し、大きく分けると成瀬株、宮城野株(三浦株)、高橋株の3つの系統の納豆菌を用いて納豆が生産されるようになった。

調味料として使われるアジアの納豆

日本の伝統食と思われている納豆は、東アジア、東南アジア、ヒマラヤなど、日本以外でもつくられている(高野 2016; 横山2014)。私は、2000年にラオス北部のルアンパバーンという世界遺産の町でアジアの納豆をはじめて見つけた。その納豆は、糸も引かず、強烈なアンモニア臭を放っていて、食べると強烈な臭いが鼻をついたが、その味は日本の納豆と同じであった。これを契機に、私はアジア各地の納豆を調査することになった。

調査を進めるとアジアの納豆と日本の納豆の間には、大きな違いがあることが分かってきた。アジアの納豆には、ご飯の「おかず」として食べる利用がほとんど見られなかったのである。ご飯と一緒に食べる納豆は、ミャンマー・カチン州と中国雲南省徳宏などの一部地域だけに見られる特殊な食べ方であった。

アジアで納豆がつくられている地域は、主にタイ系諸族の人たちが住むミャンマー・シャン州、タイ北部、ラオス北部、ベトナム北部、中国雲南省南部などの東南アジア大陸部である。それらタイ系の人々がつくる納豆の多くは、潰してセンベイ状にして天日乾燥させて「調味料」として使われているのが特徴である(図1)。高温多湿の環境では、納豆の発酵が進み過ぎてアンモニア特有の腐敗臭が発生するので長期の保存が難しい。しかし、乾燥させて発酵を止めることで長期保存を可能としている。タイ系の人たちが住む地域に共通して見られるセンベイ状の納豆であるが、ミャンマーでは、パオ族、チン族、インダー族などタイ系以外の民族にも伝播しており、いずれも調味料として利用されていた。

うま味文化圏再考

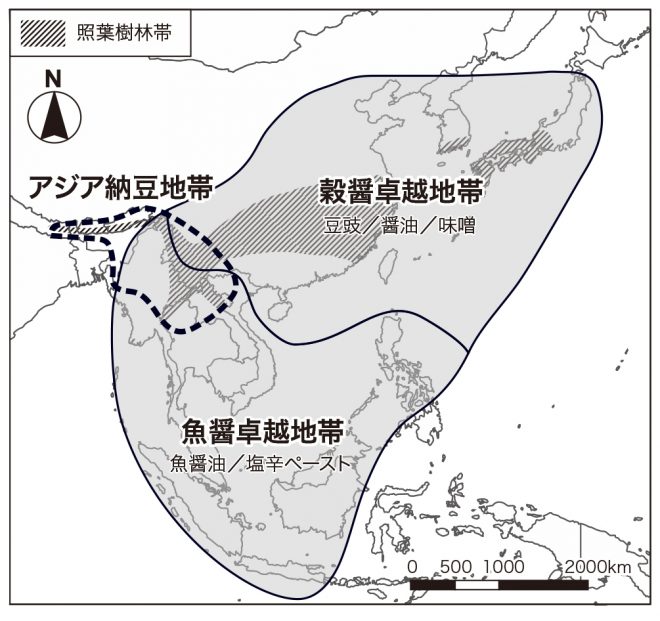

調味料といえば、日本では醤油と味噌、東南アジアでは魚醤というのが一般的な認識である。いずれの調味料も、うま味成分のグルタミン酸を多く含んでいることが特徴である。これまでの研究では、東アジアは豆豉(とうし)、醤油、味噌などの大豆発酵の調味料が卓越する「穀醤卓越地帯」、そして東南アジアは魚醤や塩辛などの魚介類発酵の調味料が卓越する「魚醤卓越地帯」に分けられるとする「うま味文化圏」の存在が認められている(石毛・ラドル 1990:354-359)(図2)。

ところが、「穀醤卓越地帯」と「魚醤卓越地帯」の境界に広がる照葉樹林地帯には、穀醤でも魚醤でもない調味料として納豆が広がっている。納豆もうま味成分が多く含まれており、「うま味文化圏」を議論するのであれば、調味料として使われている東南アジアやヒマラヤの納豆も含めることができる。納豆を食べるだけでなく、納豆を使って調理をする地域は相当広い範囲に及ぶ。東南アジアとヒマラヤで納豆がつくられている地域には、それぞれ特徴的な納豆の生産方法と利用方法が見られ、各地独特の「納豆食文化」なるものが存在するように思われる。この地域を本稿では、「アジア納豆地帯」と称し、そこでつくられている納豆を「アジア納豆」と呼ぶことにする。しかし、穀醤卓越地帯に位置する日本では、大豆を発酵させた味噌と醤油は調味料として使われるが、同じく大豆を発酵させた納豆を調味料として使う食文化は見られない。味噌と醤油は調味料だが、納豆はおかずなのだ。なぜアジア納豆は調味料となり、日本の納豆は調味料として使われずおかずとなったのだろうか。

稲ワラか葉っぱか

アジア納豆と日本納豆の間に見られる大きな違いは、利用方法だけではない。大豆を発酵させるための菌の供給方法も大きく異なっている。

かつて日本納豆は稲ワラを菌の供給源としており、現在は稲ワラで発酵させた納豆から菌を分離し、それを純粋培養した納豆菌をふりかけて大豆を発酵させている。すなわち、日本の納豆をつくるための菌の供給源は稲ワラだけである。

しかし、アジア納豆で稲ワラを使って納豆をつくっている地域は、ミャンマー・シャン州の一部にしか見られなかった。一般的には、生産者の居住地近くに自生している植物の葉っぱを採取して、大豆を発酵させている。その葉っぱの種類もさまざまである。納豆をつくっている隣り合った2軒の家が、それぞれ違う葉っぱを使っている例も見られ、地域によって使う葉っぱの種類が決まっているわけではない。納豆は稲ワラでつくるものだという、日本人が持つ既成概念を覆すつくり方であった。

日本でも包むのに適した大きな葉っぱは簡単に手に入るだろう。枯草菌は大抵の植物に付着しているのだから、稲ワラに固執する必要はないようにも思われる。しかも、何かを包むために稲ワラを使おうとすれば、編んだり苞をつくったりしなければならず、そのままでは使えないので加工が必要となる。我々の祖先は納豆をつくるために、いろいろな植物を試した結果、稲ワラだけを使うようになったのであろうか。それとも、稲ワラ以外の植物を試す努力を怠ったのだろうか。大豆を包んで納豆菌を供給するという用途に使われる材料が稲ワラに収斂した理由は分からない。

本連載の視点

植物学者の中尾佐助は、「ナットウはいわば大豆と植物とそれにつく菌の三種の植物複合文化となっている」と述べる(中尾1992)。

アジア納豆は、煮大豆を大きな葉っぱに包んだり、竹カゴの内側に植物の葉を敷いて煮大豆を入れたりして発酵させている。まさに、「大豆」「菌」「植物」の三種が一体となってつくりあげた植物複合文化である。しかし日本では、1950年代後半(昭和30年代前半)以降、稲ワラを納豆菌の供給源として使うつくり方は消滅した。日本の納豆からは「植物」が抜け落ち、「大豆」と「菌」の二種だけでつくられるようになったのである。日本において「植物」が納豆生産から切り離されたのは、生化学と微生物学研究の進歩によって菌が特定され、それを培養することができるようになったからである。そして、アジア各地の納豆と比較すると、日本の納豆だけが、極めて工業化され、しかも利用方法の多様性も見られない状況である。しかし近年、一度は切り離された「植物」を再度取り込もうという動き、すなわち稲ワラ納豆を復活させようという試みも見られる。また、ご飯にかけるおかず以外の使われ方も模索されており、日本の納豆が逆にアジア納豆化している。

そして、アジア納豆も変化に直面している。アジア各地の納豆は、魚醤や味の素のような他のうまみ調味料に置き換わりつつある。日本ではあまり実感できないかもしれないが、アジア納豆が調味料として使われているので、他の調味料との競争が生じているのである。

本連載では、日本の納豆とアジア納豆を比較することによって、日本でおかずとして利用されている納豆の特徴を明らかにし、さらにこれまではほとんど論じられてこなかった調味料として利用されているアジア納豆の利用についても詳しく取り上げ、まだ十分に議論されつくされていない「納豆食文化」について論じてみたい。その際、中尾が指摘した植物複合文化の視点だけではなく、各地の食文化における納豆の位置づけ、納豆をつくる技術や自然資源利用、納豆をつくっている人たちを取り巻く社会にも目を配りたい。

本連載でターゲットとする納豆

前著『納豆の起源』(NHKブックス)では、納豆を「塩を加えずに大豆を枯草菌で発酵させていること」と定義した(横山 2014: 68)。本連載では、その定義からは外れるが、日本では納豆と呼ばれている京都の「大徳寺納豆(塩辛納豆)」(図3)やインドネシア・ジャワ島の発酵大豆である「テンペ」(図4)も取り上げたい。これらは、カビで大豆を発酵させている食品だが、大豆発酵食品という大きな枠組みで、枯草菌で大豆を発酵させている納豆と比較することで、納豆食文化を総合的な視点で捉えることができる。

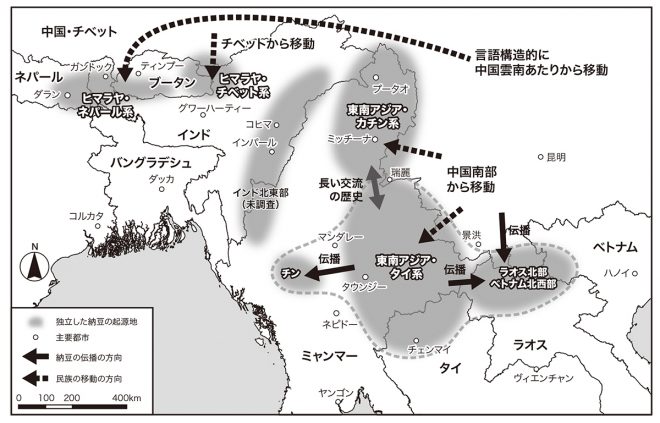

枯草菌で大豆を発酵させたアジア納豆は、これまでの調査結果から「東南アジア・タイ系」、「東南アジア・カチン系」、「ヒマラヤ・チベット系」、「ヒマラヤ・ネパール系」の4つの系統に分けることができる。

「東南アジア・タイ系」の納豆は、東南アジアの主にタイ系諸族の人たちが住むミャンマー・シャン州、タイ北部、ラオス北部、ベトナム北部、中国雲南省南部の東南アジア大陸部でつくられている。先にも説明した通り、センベイのように平たくして乾燥させ、調味料として利用する。また、ひき割り状の納豆も見られ、モチ米につけて食べたり、麺に入れて食べたりしている。

「東南アジア・カチン系」の納豆は、東南アジア・タイ系と同じく東南アジア大陸部にみられるが、タイ系諸族とは異なるカチンと呼ばれる人々の住むミャンマー・カチン州および中国雲南省徳宏でつくられているものである。この地域では、植物の葉に包まれた納豆がつくられおり、その形状は、私たち日本人が食べている糸引き納豆と同じである(図5)。しかも、ご飯と一緒に食べる点も日本人と同じである。

「ヒマラヤ・チベット系」の納豆は、インドのアルナーチャル・プラデーシュ州からブータン東部にかけてのヒマラヤ東部でつくられている味噌のように長期熟成させるつくり方が特徴である(図6)。トウガラシと納豆を混ぜたソースをつくり、いろいろなものにかけて食べたり、スープなどに入れる調味料として利用したりする。

「ヒマラヤ・ネパール系」の納豆は、インド北東部のシッキム州とネパール東部のヒマラヤで「キネマ」と呼ばれているものである。納豆を長期保存するために、天日で乾燥させた干し納豆に加工するのが一般的である(図7)。それを食べる際に水で戻して、カレーなどに混ぜて食べる。

このように4つの系統に納豆を分類したのには、理由がある。これまでの納豆の起源は、どこか1カ所でつくられ始め、そこから各地に伝播したという一元起源説が主流であった。しかし、各地の納豆のつくり方やその形状、そして民族の出自や移動の歴史を踏まえて考えると、煮豆を放置したら食べられる納豆のようなものができて、それぞれの地域で独自に進化して現在に至ったと考えられるからである。前著『納豆の起源』で提示したのが、4つの系統それぞれ独自に納豆が発展したという納豆の多元起源説である (図8)(横山 2014: 275-298)。

日本の納豆も独立起源の可能性が高いと考えられる。しかし、独立した起源と断定できるほどの史料が存在しないので、現時点では、日本の納豆の起源まで論じることは困難である。しかし、納豆の利用という側面に目を向けると、おかずとして納豆を利用するだけではなく、東北地方には、納豆汁のような調味料としての納豆を利用する文化が残っている。また、すでに失われたと思われている稲ワラを納豆菌の供給源として使う納豆の復活が福島と三重の納豆生産メーカーで試みられていた。日本でも多様な納豆食文化が芽生えているのである。

「東南アジア・タイ系」と「東南アジア・カチン系」の納豆がつくられているラオス、タイ、ミャンマー、ベトナム、中国。そして「ヒマラヤ・チベット系」と「ヒマラヤ・ネパール系」の納豆がつくられているインド、ブータン、ネパール。さらに、日本国内とインドネシアを加え、多様な大豆発酵食品を比較しながら納豆食文化を考えていく。

【第1回終わり】

写真提供:著者(横山 智)

Learning from the fields(横山智 個人サイト)

教員詳細:横山智(名古屋大学教員プロフィール)

文献

石毛直道・ケネス=ラドル(1990)『魚醬とナレズシの研究―モンスーン・アジアの食事文化―』岩波書店.

木内幹・三星沙織(2008)「納豆菌」木内幹・木村啓太郎・永井利郎編『納豆の科学―最新情報による総合的考察』建帛社, 16-17.

木村啓太郎・久保雄司(2011)「納豆菌と枯草菌の共通点と違い」『日本醸造協会誌』106(11), 756–62.

高野秀行(2016)『謎のアジア納豆: そして帰ってきた〈日本納豆〉』新潮社.

中尾佐助(1992)「ナットウ―「分布と年代」の仮説―」中尾佐助・佐々木高明『照葉樹林文化と日本』くもん出版, 198-200.

柳沢羊平(1997)「清酒酵母の発見者矢部規矩治博士」『日本醸造協会誌』92(5), 367–68.

矢部規矩治(1894)「納豆ノ研究」東京化學會誌 15,196-205.

横山智(2014)『納豆の起源(NHKブックス1223)』NHK出版.

横山智(2018)「日本納豆とアジア納豆 : おかずか調味料か?」『科学』88(12), 1228-1234.

Sawamura, S. 1906. On the micro-organisms of Natto. The Bulletin of the College of Agriculture, Tokyo Imperial University 7(1): 107–110.