多様な植物利用が見られるアジア納豆に対して、日本では長らく稲ワラが菌の供給源として使われていた。しかし、明治時代に稲ワラから分離培養した菌で納豆を作りはじめる試みがなされるようになった。戦後、日本の納豆は、菌をふりかけてつくる納豆がスタンダードになったが、その背景には、サルモネラ属菌による納豆中毒で多くの死者を出したという事件があった。そして現在、日本の納豆のほとんどがわずか数種類の株だけで生産されている。日本には約400の納豆製造事業者がいるが、そのほとんどは、自社製の菌を使わずに納豆を生産している中小規模の生産者である。稲ワラ納豆を失った日本の納豆の特徴とは?

もくじ

稲ワラから培養した納豆菌へ(明治後期〜大正初期)

かつて日本の納豆は、稲ワラで苞をつくり、そこに沸煮した大豆をいれて発酵させていた。毎朝に大量の納豆を消費する明治初期の東京では、苞ではなく沸煮した大豆を笊(ざる)に入れて発酵させる方法で納豆がつくられていた(三田 1936)。東南アジアでよく見る竹カゴに植物の葉を敷いて発酵させる方法が日本でも用いられていたのである。いつまで笊を利用してつくる納豆が続いたのか分からないが、明治に入ってからは、ワラで苞をつくって納豆をつくる方法が人気を博すようになった(フーズ・パイオニア編 1975, pp.48-49, p.81)。煮豆をワラ苞に入れ、元々ワラに付着している納豆菌を使って、大豆の成分を分解して納豆にするという方法である。

しかし、ワラには納豆菌以外の様々な雑菌も付着しているので、安定して良質の納豆が生産できるとは限らない。そのため、明治中盤からワラで苞をつくって納豆を生産する方法から、純粋培養した納豆菌を用いる納豆の製造方法を普及させる試みが開始された。1894(明治27)年に矢部規矩治が稲ワラでつくられた納豆から菌を分離することに成功し、さらに1905(明治38)年に沢村真が納豆菌の純粋培養に成功した。沢村真が納豆菌を抽出した7年後の1912(明治45)年には、盛岡高等農林学校の村松舜祐が東京、会津、盛岡の納豆から納豆菌を分離し、3種類の梓菌を分離した。そして、わずか1種類の菌だけでも良い品質の納豆をつくることができることを見つけたのである(Muramatsu 1912)。

村松舜祐は、1922(大正11)年に同校に講師として着任した成瀬金太郎と共に衛生的で安全に納豆を生産するための研究を行った。成瀬金太郎は盛岡高等農林学校卒で村松舜祐の教え子であった。村松舜祐と成瀬金太郎は、学内で生産した納豆を「高農納豆」と名付けて販売し好評を得た(若尾 2009; フーズ・パイオニア編 1975、 pp.162-164)。その後、成瀬金太郎は1943(昭和18)年に盛岡高等農林学校を離れ、東京で「成瀬発酵化学研究所」を創業した。そこで生産されている「成瀬株」は、村松舜祐と成瀬金太郎が生産した「高農納豆」の系統を継ぐ納豆菌株であり(※1)、現在でも多くの納豆メーカーに使われている。

(※1)フーズ・パイオニア編(1975 p. 付録広告)に掲載されている成瀬発酵化学研究所の広告には「村松博士の流れを汲み伝統を尊び最も品質を重んずる日本一の納豆菌」と記されている。

村松舜祐と成瀬金太郎は、近隣の納豆業者に「高農納豆」を普及させるための技術指導を積極的に行った。若尾(2009)によると、村松らの直接指導を受けて「盛岡高農村松博士製法」の名を残した納豆を生産している納豆製造業者として、青森県青森市「かくた武田」(「青森県農産品加工協同組合 あおもり正直村」より。なお、かくた武田の歴史に関しては、伊丸岡(2015)が詳しい)、岩手県八幡平市「丸勘商店」(残念ながら、丸勘商店は資金繰りの悪化から事業の継続ができなくなり、2013年に廃業に追い込まれてしまった)、岩手県花巻市「大内商店」、青森県三戸町「太子食品工業」(現在は「太子食品工業株式会社」)、宮城県仙台市「高橋食品工業」、宮城県栗原市「川口納亘」(現在は「有限会社 川口納豆」)の6社を挙げている。

現在、大学の研究成果を地域社会に還元することの重要性が叫ばれているが、大正時代に村松舜祐と成瀬金太郎は、基礎研究を重視し、かつその研究成果を惜しみなく地域に還元する活動を積極的に実施した。その取り組みが、100年を経て現在の日本の納豆産業の発展につながったのである。

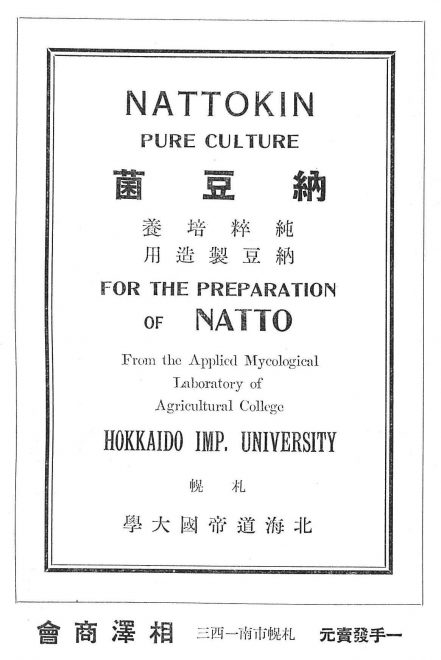

村松舜祐らが衛生的な納豆生産を提案した時とほぼ同時期の1920年代、北海道大学の半澤洵らは「納豆容器改良会」を設立し、衛生的な納豆をつくるために稲ワラから純粋培養した納豆菌を使い、また稲ワラではなく木材を紙のように薄く削った経木や折箱のような容器で納豆を発酵させる生産方法の普及に尽力した(高尾 1990)(図1)。

さらに純粋培養の納豆菌のみならず、衛生的に納豆を製造するためのタタキでつくった製造工場、圧力釜、衛生的な容器、室の壁や床材などの設備の改善を提案した(半澤編 1912、 pp.38-39)。タタキは「三和土」と書き、土に石灰とにがりを混ぜ合わせて練って固めて仕上げたもので、まだセメントが一般的ではなかった時代に使われた地面を固めるための工法である。また、発酵させる室の壁を金属製にして、床は耐水性の素材を使用することを提案した。自動化されている現在の納豆生産と比べるとかなり原始的であるが、高圧釜を使って生産効率を上げ、さらに生産現場の衛生面を改善しようとしていたことがうかがえる。半澤洵が提案した納豆の製造方法は、「半澤式納豆製造法」と呼ばれ、日本各地に普及していくことになった。

三浦二郎の文化室(大正初期)

近代的な納豆製造方法である「半澤式納豆製造法」の確立に貢献したのは、盛岡高等農林学校獣医科を卒業した三浦二郎であった。三浦二郎は、欧米人に負けないような日本人の体格の向上に興味を持ち、牛乳タンパクの研究を重ねていたが、半澤洵と出会ったことを契機に、日本人の栄養を納豆の普及によって改善しようとしたのである(フーズ・パイオニア編 1975、 pp.165-168)。三浦二郎は半澤洵から指導を受けながら、衛生的な納豆の生産方法を追求し、「文化室」と呼ばれる発酵室を提案した。これは、発酵室の天井に煙突を備えて、煙突の下に設置した天窓を開閉することで、発酵室の換気をコントロールして湿度と温度を管理できるようにした室である。現在では、納豆の発酵室の温湿度を管理するのは当たり前となっているが、文化室が提案される前までは、温湿度を管理できるような機能を持つ室で納豆を生産していなかったので、培養した納豆菌を用いても失敗することが多かった。三浦二郎は、1920(大正9)年に宮城野納豆製造所を起し、そこで納豆菌を用いて文化室で製造した納豆の供給を開始した。

こうして、大正後期から昭和初期(1920〜30年代)の間に、納豆菌と改善された生産設備を用いて安定した衛生的な納豆が生産できる環境が整った。半澤洵と三浦二郎の2人の研究者が生産を確立させた納豆菌は、「宮城野株」(もしくは三浦株)と呼ばれ、先に述べた「成瀬株」と共に日本の納豆生産者の間で現在でも広く使用されるようになった。三浦二郎が1934(昭和9)年に建設した宮城野納豆(仙台市宮城野区)の工場には現在でも当時の文化室が残されている。そして、三浦二郎の孫にあたる三浦晴美氏が宮城野納豆製造所を継ぎ、各種納豆の生産は当然のこと、納豆菌の「宮城野株」の培養と提供を行っている。2019年3月には、宮城野納豆製造所の建造物7件(納豆及び納豆菌製造棟、熟成棟、石蔵及び豆小屋、休憩室、ボイラー室、亜炭小屋、車庫)が国の登録有形文化財(建造物)として登録された(※2)。近代納豆に大きな貢献を果たした三浦二郎の文化室は、これからも地域の遺産として守られていくことになったことを非常に嬉しく思う。

(※2)文化庁第200回文化審議会文化財分科会議事要旨 よりhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/18/pdf/r1407003_10.pdf

稲ワラ納豆から衛生納豆への過渡期(大正後期〜昭和初期)

大正後期から昭和初期は、培養した納豆菌の使用と文化室での大豆の発酵といった日本の納豆製造技術革命が起こった時期と考えられる。しかし、家族経営の小規模生産者による稲ワラを使った納豆の生産が大半を占めていた当時、納豆菌を購入してまで納豆をつくる生産者は限られていたであろう。しかも、地域で細々と納豆をつくっていた生産者が文化室のような大がかりな設備投資ができたとは考えられない。そこで、大正後期から昭和初期(1920〜1939年)の納豆製法について記録された文献を検索してみた。

その結果、合計10件の書籍、学術雑誌、新聞記事に納豆製法に関する記述が見つかった(表1)。

表1 文献に記された納豆の製法(1920〜1939年)

※リンクをクリックすると、別ウィンドウが開いて「表1」が表示されます

そのうち7件が昔ながらの稲ワラを使ったつくり方、2件が新技術の培養した納豆菌を用いたつくり方、そして1件が出来上がった納豆から菌を取り出して、それを発酵のスターターとして使用するつくり方を紹介していた。衛生的な納豆が生産できる環境が整ったとされる大正後期から昭和初期でも、納豆は稲ワラから供給される菌を用いた作り方が一般的であったことがわかる。

衛生納豆を買って食べるというというよりは、いかにして納豆を作るかを解説している新聞記事が文献の多くを占めており、これらの文献情報だけで当時の納豆製造業者が稲ワラを用いて大豆を発酵していたのか、それとも培養した納豆菌を用いていたのかは分からない。しかし、出来上がった納豆を発酵のスターターとして使用する製法を紹介したNo.9の新聞記事からは、当時の状況を知るいくつかの手がかりが得られた。この記事は、帝大(現東京大学)農芸化学教室の中村精二氏によって書かれたものである。そこでは、「わざわざ菌として求めないでも」とか、「箱入りでも藁に入っているものでも」などと記されており、1937年の東京では、純粋培養した納豆菌が一般の人でも入手できたこと、そして改良容器の箱入り納豆が売られていたことを知ることができる。

大正後期から昭和初期における納豆生産は、在来の稲ワラを用いた製造から新しく培養された納豆菌を用いた生産技術が導入し始めた過渡期であった。おそらく、この時期を境にして、日本の納豆は、安定した品質が得られる純粋培養した納豆菌を用いた生産へと転換した。しかし過渡期には、新技術に対する不安や不満を感じる消費者も存在する。新聞記事を検索していたところ、以下のような投稿記事が見つかった。

納豆の滋養価値が承認せられ帝国大学教授某氏式、何々納豆という類が全国的商品となったのは我々納豆■(原文不明)のもっとも意を強うするところであるが、従来のわらづといりは体歳悪しというわけか、折詰の文化包装をさせて、御丁寧に衛生納豆の名前を付したのは、進歩の様に見えてその実少しばかり感心しない。わらづとであれば何日も何日も売れ残ったものを押売せられる心配はないが、折詰紙包としたためにかえって古くなったものを平気で売る。あけて見るともはや衛生の名に反するものが、この寒中でさへも折々ある。非衛生ばかりか商標全部の信頼を台無しにしつつあるのである。こんな外観ばかりの何々教授指導では致し方無い。従来のあわれな納豆屋どもを圧倒して、せっかく新商品を全国に普及させるならば、こんな内容暴露は警戒した方がよい。よって折詰なっとうには、今後製作月日を記入しなければ売らさぬことにしてはどうかと思う(朝日新聞朝刊1928年2月5日、旧仮名と旧字体は、筆者が新仮名と新字体に変更した)。

新容器の折詰納豆が導入された初期の段階では、その品質が不安視されたのである。これまでになかった新しい商品が世に出る時に批判が出るのは、昔も今も同じである。こうした批判を克服することによって新技術は普及していくのである。

もうひとつ、昭和初期の納豆に関して興味深い記事が見つかった。それは、納豆の稲ワラを再利用してタワシを作ろうという記事である。似た内容の投稿が2件見つかったが、そのうちの1件を紹介しよう。

納豆を容れてある藁は捨てずにこれでたわしを作ります。作り方は掃除用の「ハタキ」を作る時の要領で、藁を四寸位の長さに切り揃へ、一銭銅貨位の太さに丸めて中央を丈夫な紐でしばります、それからその半分を他の半分の四方に折返し、適当な所を二ヶ所しばります。これで出来上がったのです。このたわしで飯びつを洗いますと、柔らかで木の質を傷めず、また油物の付着したお皿等はこのたわしに灰をつけて洗えばさっぱりしますし、少々位の油でしたら灰をつけずともこのたわしだけで結構油が取れます(読売新聞朝刊 1934年8月12日、旧仮名と旧字体は、筆者が新仮名と新字体に変更した)

当時普及過程にあった経木の折詰や現在主流の発泡スチレンシート(PSP)容器はゴミにしかならないが、タワシとして再利用可能な稲ワラ納豆は、まったくゴミが出ない極めてエコな商品であった。そんな稲ワラ納豆も衛生納豆の普及により、昭和初期以降、徐々に見られなくなっていったのである。

納豆中毒(第二次世界大戦後)

戦後、納豆業界では、納豆製造業の存続が危ぶまれるような危機を迎える。1940年代以降、国内各地ではネズミの糞尿で汚染された環境でつくられた納豆を媒介して、サルモネラ属菌によって死者を出す食中毒が頻発した。表2に納豆が原因とされる食中毒の発生状況をまとめてみた。

表2 納豆が原因とされる食中毒の発生状況

※リンクをクリックすると、別ウィンドウが開いて「表2」が表示されます

納豆が主原因とされる食中毒が戦後の1948〜56年の9年間に立て続けに発生したことがわかる。1948年の福島県、1952年の京都府、1953年の京都府と大阪府、1954年の千葉県と東京都、そして1956年の神奈川県の食中毒では、死者が発生した。中でも約630名が食中毒を発症し、30名も亡くなった1948年の福島県の納豆中毒は、納豆製造業界にとって大きな事件であった。

これらの中毒事件が発生するまで、納豆菌は様々な菌に対する抗菌作用が強く、納豆中で赤痢菌、パラチフススA菌、パラチフスB菌、腸チフス菌などの汚染菌は増幅しないので、安全な食品だと信じられていた(梅田 1954; 山崎・三浦 1949)。しかし、その抗菌作用は、サルモネラ属菌に対しては全く効き目がなかったのである。1954年に千葉県で発生した食中毒の原因調査に従事した千葉大学の松本埪は、納豆菌中におけるサルモネラ属菌の混合培養試験を行った。その結果、サルモネラ属菌は納豆菌と共存して増殖することが実験により確かめられた(松本 1955)。

食中毒の原因は非衛生的な生産現場、そして稲ワラの利用であるとされた。当時の新聞には「包装用のワラはほとんど露天に近い場所に放り出してあり、納豆の保管設備も、囲いのないようなバラック建で、ネズミは暴れ放題の始末」(朝日新聞朝刊 1953年11月19日)とか、「わらづとがネズミの大小便で汚染された事が原因と推定された」(朝日新聞朝刊 1954年1月12日)と記された。

納豆中毒が連続して発生した後、1953(昭和28)年に全国納豆工業組合協会は、納豆の安全性を保ち、不衛生な生産者を排除することを目的に納豆の製造を許可制にする申請書を厚生大臣に提出し(フーズ・パイオニア編 1975、 p.92)、同年の新聞記事には、次のように政府も納豆製造を許可制にする方向で話が進んでいることが記されている。

厚生省の説明によると、この状態は現在納豆製造が許可制でなく、施設標準にも法的な規定が何もないといった手放し状態から起こっており、特に納豆が朝夕の食卓に多く親しまれているだけに、このまま放ってはおけぬとしている。対策としては政令で製造を許可制とし、設備基準を定めると共に全国の保健所を動員して製造所の一せい検査を実施、製造工程についてもワラをやめて消毒完全なキョウ木で包装させ、業者に徹底的な衛生指導を行うことをきめ、農林省など関係省と話し合っている。(朝日新聞朝刊 1953年11月19日)

最終的に、1957(昭和32)年7月5日に食品衛生法の一部が改正され、納豆製造業が都道府県による許可営業制へと変更になった(フーズ・パイオニア編 1975、 p.94)。当時の納豆生産者の多くは稲ワラを菌の供給源として使っていた家族経営の小規模生産者であったことが予想される。それら生産者は、稲ワラから培養された納豆菌を用いた生産へと転換せざるを得ない状況になった。これらの過程で、衛生的に工場でつくられる糸引き納豆だけが卓越するようになったのである。

すなわち、国民の食品に対する安全性と品質向上へ関心の高まりを受け、その気運に追従した法の施行を契機に納豆生産が規格化され、結果として納豆は培養された納豆菌による生産へと収斂されていったのである。納豆製造業が食品衛生法の改定の対象となったことによって、安全と引き換えにして日本の納豆の多様性が失われたと言えるかもしれない。

培養した菌を用いた納豆生産(昭和後期以降から現在)

純粋培養された納豆菌には、先に述べた「宮城野株」と「成瀬株」、そして山形県上山市の高橋祐蔵研究所で生産されている「高橋株」が国内三大納豆菌株とされ、日本の納豆生産者の間で広く使用されている。これら純粋培養した菌の普及とともに納豆の品質が安定化し、美味しく安全な納豆を全国どこでも生産できるようになった。

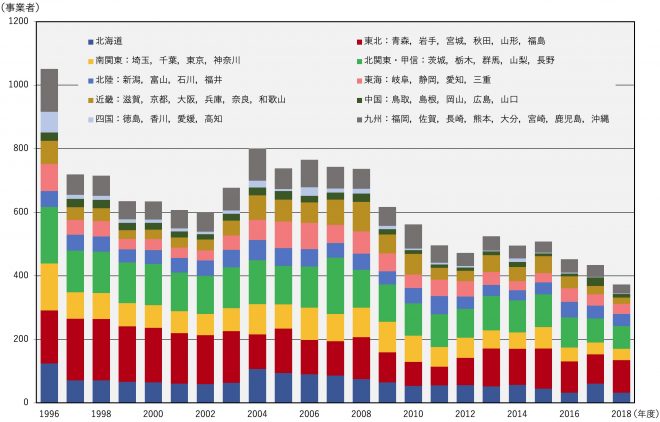

納豆製造業関係者の話によると、現在はタカノフーズ、ミツカン、あづま食品の大手3社で納豆の国内シェアの約6割を占めているとのことである。したがって、残りの約4割が数百にものぼる中小納豆製造事業者ということになる。厚生労働省の統計によると、納豆製造事業者数は徐々に減り続けており、1990〜2000年代は600〜800事業者の間で上下していたが、2010年代に入ると600事業者を下回り、最も新しい2018年度の統計では373事業者にまで減少している(図2)。

注:H22(2010)年の東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村が含まれていない。

どのメーカーがどの納豆菌株を使っているのかは、企業秘密なので分からないが、佐藤(2009)によると、かつては全国の約95%の納豆が「宮城野株」でつくられていたという。現在、大手の納豆製造事業者は、自社製の菌株を使った納豆を商品化し、国内三大納豆菌株とは異なる特徴の納豆を生産することで差別化をはかっている。しかし、ほとんどの中小納豆製造事業者は、納豆菌の研究を行うことができる施設や人的資源を持たないので、上記の国内三大納豆菌株のうちのいずれか、もしくはそれらをブレンドして使っている。納豆菌株の種類で商品を差別化することは難しい。しかし、同じ株を使って納豆をつくったとしても、同じ味になるわけではない。最終的に納豆の味を決めるのは、原材料である大豆、タレ、また生産者が長年蓄積してきた生産ノウハウであったりする。したがって、菌株の種類ではないところで、商品の差別化をはかるのが、日本の中小納豆製造事業者の販売戦略である。

大豆、パッケージ、そしてタレの種類から見た日本の納豆

納豆の原料である大豆は、粒の大きさで大粒、中粒、小粒、極小粒に分かれており、また、主に調理用として使われることの多いひき割りの形状も用意されている。大豆の粒の大きさは、農林水産省の農産物規格規定で分類されており、納豆製造業界では、その分類を用いて7.9mmよりも大きい大豆を大粒、7.3mmまでを中粒、5.5mmまでを小粒、5.5mmまでを極小粒としている(渡辺 2002, p.27)。

全国納豆協同組合連合会による2019年の「納豆に関する調査」の結果によると(※3)、調査した2000名の好きな大豆の粒の大きさは、小粒が36.4%、次いで中粒が23.0%となっており、全国的に小粒から中粒の納豆が好まれていることがわかっている。

(※3)全国納豆協同組合連合会『「納豆に関する調査」調査結果報告書 2019.6』より

http://www.natto.or.jp/reseach/pdf/190613.pdf

しかし、全国平均と比べて、北海道と関東は極小粒の割合が高く、東北はひき割りの比率が高く、そして九州では中粒の割合が高いという特徴が見られた。地域によって大豆の粒の大きさの好みは異なっており、地域に根差す中小納豆製造事業者は、それぞれの地域の人々の嗜好に合わせた粒の大豆を使用することが求められている。

粒の大きさ以外に、大豆の原産国、品種、栽培方法で納豆を差別化する方法も一般的である。原料である大豆が有機栽培であること、海外産ではなく国産であること、さらに限定された地域で栽培された特定の品種(例えば、九州産フクユタカを使用しているなど)を納豆のパッケージに明記すれば、食の安全を気にする消費者に対して製品をアピールできる。また、同じ大豆でも一般的に納豆に使われている黄大豆ではなく、黒大豆や緑大豆を使用したり、未成熟の枝豆を使用したりすることで差別化をはかる生産者もいる。

筆者の子供時代(1970年代)、家では図3の写真のように、経木に包んだ納豆を押しだして器に入れて、それを家族で分けて食べていた。写真の納豆は、小杉食品(三重県桑名市)の「都納豆」という商品で80g入りの容量であるが、当時の納豆はもう少し多く100gぐらいはあったと思う。タレなどは同封されておらず、自ら醤油を加え、ネギを入れて混ぜて食べた。現在、スーパーなどでよく見かける3パック単位で売られている納豆は、1パックが約50g、紙カップ容器の場合は約30gである。昔の納豆は、今の2〜3倍もの容量で売られていたが、それは家族で分け合って食べるという需要に合っていたからであろう。表3に示すデータは、東京都が1965(昭和40)年に実施した調査結果の一部である。

表3 東京都における納豆1個の折詰量と値段(1965年)

※リンクをクリックすると、別ウィンドウが開いて「表3」が表示されます

納豆の量は1個あたり80〜110g未満で全体の77%を占めており、現在のように50gなどという少量の納豆は、一般向けではなく病院向けとされていた(東京都経済局消費経済部 1965)。やはり私の子供時代は、大きな容量を家族で分け合う食べ方が一般的であったであったことが、このデータからも裏付けることができる。ちなみに、当時の納豆価格は今と比べてどうだったのであろうか。1965(昭和40)年の消費者物価指数は2019(令和元)年の23.9%の水準であった。表3で最も多いのが90〜100g未満で15円という価格帯であるが、それは現在の価値では62.8円に相当する。現在、3パック(150g)で100円程度の価格で売られている納豆とグラムあたり単価はほぼ同じであり、今も昔は、納豆の値段はほとんど変わっていない。納豆は、昔から庶民の懐に優しい食べ物であったと言えよう。

話を戻そう。ある時期から、家族のみんなで納豆をシェアするような食事の習慣が薄れ、さらに核家族化が進むことによって、100gもの大容量の納豆は日本の食卓に受け入れられなくなった。そして1977年には、先に述べた青森県の太子食品工業が少量化時代に対応して小さなカップに入った「まめちゃん納豆」を発売した。これが業界初のミニカップ納豆である(※4)。

(※4)大子食品工業「大豆と健康」ホームページ よりhttp://www.taishi.info/first.html

「まめちゃん納豆」には、タレも付いており、この商品が一般流通向けのタレ付き納豆の元祖とされる。日本人の家族のあり方や食生活が変化し、個食化を見据えた商品が納豆のパッケージにも反映されたといえる。以降、納豆は家族でシェアする食べ物ではなく、ひとり1パックで食卓に上がる食べ物へと変化した。そして、パックにはタレが付属しているのが当たり前となった。

現在の納豆容器は、ほとんどがPSP容器であるが、一部、紙カップを使ったものも見られる。差別化したものとしては、経木で包んだ納豆(図3)、またワラ苞で包んだ納豆が見られるが、そのようなパッケージの納豆を目にする機会は決して多くないのが現状である。

タレに関しては、醤油に出汁を混ぜたものをベースにさまざまな隠し味が添加され、ここでは紹介しきれないほどの種類がある。興味深いのは、納豆のパックの中にカラシがタレと一緒に付いていることである。江戸時代から納豆にはカラシが使われていたが、その理由は、納豆のアンモニア臭を消すためであった(松永 2008)。冷蔵庫が無かった時代なら、発酵が進み過ぎてアンモニア臭がすることもあったであろう。しかし、流通のコールド・チェーン化が進んだ現在、アンモニア臭がする納豆が売られるようなことはない。にもかかわらず、タレと一緒にカラシが入っている理由は、カラシが納豆のアンモニア臭を消すためではなく、納豆に加える薬味の一つとして人々に受け入れられたからであろう。今では納豆にカラシがついていることが当たり前となっているが、そうなったのも納豆にタレが同封されるのが一般的になってからなので、その歴史は浅い。ちなみに、我が家では私も妻も納豆にはカラシを入れるが、2人の息子たち(高校生と中学生)はカラシを入れない。だから、我が家にはカラシのパックが大量に余り、それは別の食事の機会で使われる。納豆にはカラシを入れるものだという常識も、世代によって変化しているのかもしれない。

日本納豆の1世紀

培養した納豆菌で大豆を発酵させた納豆が世に出るようになって、およそ1世紀が経過した。今、衛生的で美味しい納豆を安い値段で食べる事ができるようになったのは、まさしく先人たちによる血の滲むような努力の結晶である。しかし一方で、アジア納豆のような菌と利用方法の多様性は失われ、日本の食卓に上がる納豆のほとんどは、ご飯の副食として食べるPSP容器に入った糸引き納豆で占められることになった。稲ワラを菌の供給源として使う伝統的な納豆は、戦後に連続して発生した痛ましい食中毒事件の発生後に消滅した。現在の日本の納豆は、食中毒による死亡事故を契機にして整備された「法」がつくった産物なのかもしれない。日本で売られている納豆のわずかな違いは、何百もの種類の大豆とタレの組み合わせで差別化をはかることで生み出されているのが現状である。それは、スーパーやデパートの総菜売り場で比較的大きな面積を占めている納豆コーナーを見れば容易に理解できるだろう。

現在生産されている納豆は稲ワラを菌の供給源としているわけではない。しかし、稲ワラから分離した菌を沸煮した大豆に振りかけてつくっているので、日本の納豆のルーツは、やはり稲ワラである。アジア納豆では、様々な植物の葉を利用してきたにもかかわらず、日本では菌の供給源として稲ワラ以外を利用せずに使い続けてきた。しかしなぜ日本は稲ワラなのかという疑問に対する答えは未だに見つかっていない。

【第3回終わり】

写真提供:著者(横山 智)

Learning from the fields(横山智 個人サイト)

教員詳細:横山智(名古屋大学教員プロフィール)

文献

伊丸岡政彦 (2015)「青森県の納豆の履歴 : 有限会社かくた武田」『青森県立郷土館研究紀要』39, 127–42.

上田善久 (1927)「納豆とは何か」『家事と衛生』3(3): 53–55.

梅田茂雄 (1954)『納豆のつくりかた』富民社.

佐藤隆子 (2009)「宮城野納豆90年史:納豆菌に賭けた三浦家3代」『仙台学』8: 92–95.

高尾彰一(1990)「納豆菌研究の近代史」『食の科学』144, 38–43.

東京都経済局消費経済部編 (1965)『都内納豆製造業実態調査書』東京都経済局.

鳥屋尾陽一 (1925)「納豆の沿革に就て」『釀造學雜誌』2(8): 736–39.

半澤洵編 (1912)『納豆製造法 第3版』札幌納豆容器改良会.

フーズ・パイオニア編 (1975)『納豆沿革史』全国納豆協同組合連合会.

松永進(2008)「からし─マスタード」木内幹・木村啓太郎・永井利郎編『納豆の科学―最新情報による総合的考察』建帛社, 24-26.

松本埪 (1955)「絲引納豆の食品衛生学的研究」日本衛生学雑誌 9(4): 244–53.

三田智大(1936)「納豆の歴史」半澤洵編『納豆製造法 第3版』札幌納豆容器改良会, 229-289.

山崎百治・三浦二郎 (1949)『納豆の合理的製造法』産業評論社.

吉村清尚 (1922)『最新農産製造化学』成美堂書店.

若尾紀夫 (2009)「村松舜祐教授と宮澤賢治・成瀬金太郎(2)」北水会報(岩手大学農学部北水会) 117: 8–16.

渡辺杉夫(2002)『納豆―原料大豆の選び方から販売戦略まで(食品加工シリーズ5)』社団法人農山漁村文化協会.

Muramatsu, S. (1912) On the Preparation of Natto. Journal of the College of Agriculture, Imperial University of Tokyo 5 (1): 81–94.